- Код статьи

- S032103910001275-5-1

- DOI

- 10.31857/S032103910001275-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 78 / Выпуск 3

- Страницы

- 501-518

- Аннотация

На основе данных, полученных в ходе геоархеологических исследований в каменоломнях Джебель эль-Аср (Нижняя Нубия), Э. Блоксам предложила логистическую схему доставки добываемой гнейсовой породы к главному руслу Нила в период Древнего царства. Учитывая, что месторождение находилось на значительном удалении от реки (80 км), главную роль в этом процессе, по ее мнению, играло затопляемое в ходе паводка Вади Тошка, которое и помогало сплавлять на специальных плотах заготавливаемую партию камня. В первой половине Древнего царства климатическая ситуация способствовала выполнению данной задачи, однако к концу V династии наступил засушливый период, который привел к тому, что каменоломни стали недоступны для дальнейшей разработки. Рассматривая гипотезу Э. Блоксам, автор статьи приходит к выводу, что о подобных же работах по доставке камня из удаленных каменоломен Нижней Нубии повествуется в знаменитом жизнеописании чиновника Уни (Urk. I, 108–109; Tresson 1919, 7).

- Ключевые слова

- теория Э. Блоксам, Нижняя Нубия, Джебель эль-Аср, засуха Древнего царства, вельможа Уни

- Дата публикации

- 11.10.2018

- Год выхода

- 2018

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 1076

Реконструкция водных режимов Нила в древности – одна из важнейших задач египтологии. По существу, лишь решив ее, можно до конца реконструировать процесс становления и развития египетской цивилизации, теснейшим образом связанной с великой Рекой. Однако на пути решения этой задачи ученые сталкиваются с рядом проблем. Главная состоит в том, что в настоящее время можно проследить лишь общую тенденцию в развитии нильского бассейна в очень большой исторической перспективе (см. рис. 1, диаграмма1). Что же касается сравнительно «малых» временных отрезков (ограниченных, например, несколькими династиями), то наука нередко оказывается бессильной2. По этой причине любая соответствующая информация, могущая оказаться потенциально значимой, представляет ценность.

Рис. 1. Динамика содержания изотопов стронция в аллювиальных отложениях лагуны Ман- зала (cеверо-восточная Дельта) в длительной исторической перспективе (от эпохи додина- стики до настоящего времени) (по: Woodward et al. 2007, fig. 13. 9)

В центре внимания данной статьи – период конца Древнего царства, отмеченный значительным климатическим сдвигом, сопровождавшимся низкими разливами Нила и сильнейшей засухой (см. рис.1, диаграмма). В настоящее время едва ли не общепринято считать, что именно эти явления положили начало так называемой «великой социальной смуте Первого переходного периода»3 (ок. 2160–2055 до н.э.). Цель автора – определить момент, когда египтяне явственно ощутили приближение этой «великой суши», исследуя логистику транспортировки по Нилу строительного камня (из южных каменоломен к возводимым в некрополе Саккары царским пирамидам). Главным источником при этом выступает хорошо известная «автобиография» чиновника царской администрации Уни4.

4. Стела из Абидоса (Cairo Museum CG 1435).

Знаменитые каменоломни Джебель эль-Аср5 (cм. рис. 2) были случайно открыты в 1932 г., когда патруль британской армии, пересекая западную часть Нубийской пустыни, в 65 км северо-западнее Абу-Симбела обнаружил крупные блоки камня с иероглифическими надписями6. В 1938 г. в ходе разведывательной миссии куратор Каирского музея Р. Энгельбах и его коллега геодезист Дж. Меррей обнаружили и вывезли в музей несколько стел с именами царей Древнего царства – Хуфу (IV династии) и Сахура (V династия)7. Начиная с 1997 г. руководимая Й. Шоу экспедиция университета Ливерпуля и Геологической службы Норвегии (Тронхейм) совместно с Египетской службой древности проводили в Джебель эль-Аср систематические геоархеологические исследования8.

6. Aston, Harrel, Shaw 2000, 32–33.

7. Engelbach 1938, pl. LV–LVI; Shaw 2000, 29; PM VII, 275.

8. Shaw 2000; Shaw, Heldal 2003; Bloxam 2003a, 33. Более полную информацию можно проследить по официальным интернет ресурсам: >>>> >>>>

На обширной территории каменоломни экспедицией были выявлены следы двух поселков, ряда подсобных строений и других объектов, подтверждающих присутствие там в древности небольших групп «старателей» (smn.tjw)9. В эпоху Древнего царства это месторождение имело для египтян исключительно важное значение. Именно здесь добывался знаменитый «диорит Хафра» (ныне классифицируемый как разновидность гнейса10). Породы анортозитового гнейса (иначе «гнейса габбро»), представленные в каменоломнях, различаются долей присутствующих в них примесей (полевых шпатов, кварца и др.): более светлая разновидность применялась для производства высоко ценимых каменных сосудов, темная – преимущественно для царских статуй. Учитывая удаленность Джебель эль-Аср от главного русла Реки (до 80 км) и вес вырубаемой породы (к примеру, заготовка для знаменитой гнейсовой статуи Хафра весила четыре тонны!11), естественно, что стал обсуждаться способ доставки добытого камня от карьера до главного русла Нила для дальнейшей транспортировки его на грузовых баржах на север, к месту строительства – некрополям Саккары или Гизы.

10. Aston, Harrel, Shaw 2000, 33–35; Bloxam 2003a. Египетский эквивалент для диорита-гнейса (nmt.t) был установлен еще К. Зете в 1933 г. (Sethe 1976, 583–585).

11. Shaw et al. 2010, 298.

Рис. 2. Египет и Нижняя Нубия. Местопо- ложение упоминаемых в тексте каменоло- мен и пирамид (соответственно ■ и ▲)

Любопытную гипотезу на этот счет предложила тогда участница экспедиции Э. Блоксам12. Она иcходила из допущений, что в начале Древнего царства климат был гораздо более влажным и район Джебель эль-Аср представлял собой растительную саванну с озерами. Это подтверждает найденная Энгельбахом стела Хуфу (JE 68752)13, где присутствует «говорящее» название местности – @Amt (‘место для ловли рыбы’?)14. Высокий уровень разлива Нила также подтверждается чрезвычайно высоким уровнем грунтовых вод на месте рабочих стоянок15: колодцы, расположенные на низких участках на расстоянии примерно 4 км друг от друга, имели минимальную глубину (менее 1 м)16. Из этого следует, что при максимальных паводках Река затопляла ближайшее к каменоломне сухое Вади Тошка (см. рис. 2) и ряд озерных линз17, образуя при этом естественный канал. Именно этот канал и играл, по мнению Блоксам, ключевую роль в процессе транспортировки вырубленного камня до берега Река, где он перегружался на грузовые баржи. Сплав породы по каналу-вади осуществлялся при этом на особых плотах (в качестве примера сплавной технологии подобного рода в древности Блоксам приводит месопотамский келек; см. рис.3). Транспортная цепочка включала еще одно звено: от отдаленных карьеров к каналу породу подвозили на особых платформах (поставленных на сани?) с помощью тягловой силы (ослов?).

13. Hannig 2003, 1564.

14. : @Amt – отглагольное существительное от HAm/Hjm ‘ловить рыбу’ (Edel 1955, § 134), пояснено детерминативом G 51 (“(egret (?) pecking at fish”, GG, 473), предполагающим наличие в озерах рыбы, а по берегам – птиц, образом жизни связанных с водоемами. Толкование топонима, предложенное Ш. Зайдельмайером (Seidlmayer 1996, 120: “the geological hunting ground of Khufu”), представляется маловероятным.

15. Bloxam 2003a, 73.

16. Shaw et al. 2010, 305. Авторы уточняют, что колодцы были защищены круговыми стенами диаметром 40–50 м, которые, согласно одной из версий, препятствовали попаданию в скважины грязной паводковой воды.

17. Bloxam 2003a, 245–246.

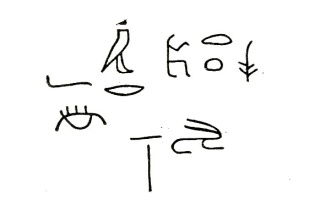

@Amt – отглагольное существительное от HAm/Hjm "ловить рыбу"

Ознакомившись с идеей Блоксам более обстоятельно, автор данной статьи пришел к выводу, что о подобных же работах по транспортировке строительного камня, возможно, рассказывается в знаменитом жизнеописании чиновника Уни. Удивляет, конечно, что в своих исследованиях, основанных на результатах работы в базальтовых каменоломнях Видан эль-Фарас (в Файюме) и Джебель эль-Аср (в Нижней Нубии), Блоксам не оценила важности этого источника как возможного аргумента в пользу своей гипотезы, упомянув его лишь мимоходом18.

Риc. 3. Пример месопотамских технологий транспортировки: переправка груза на плоту, удерживаемом на плаву надутыми бурдюками из бараньих шкур. Рельеф из дворца Синаххе- риба в Ниневии (VIII в. до н. э.). Фрагмент. Прорисовка (по: Layard, A.H. Monuments of Nineveh. Second Series. London, 1853. Pl. 13)

Между тем значение этого памятника для исследуемой проблемы исключительно велико. Карьера Уни, как известно из его «автобиографии», охватывала правление трех царей начала и середины VI династии: Тети, Пепи I и Меренра I. Наиболее впечатляющих успехов в карьере он достиг в правление Меренра, получив должность «начальника Юга» (jmj-rA Smaw)19, что поставило под его прямой контроль территорию «от Aбу на юге до Меденит на севере» (Urk. I, 105), т.е. от области Первых порогов (Элефантины) до Афродитопольской области на севере; вполне возможно, его полномочия простирались и южнее (см. ниже, комментарий а). В «автобиографии» Уни подробно описывает свои служебные обязанности, в том числе особые царские поручения, связанные со строительством в Саккаре пирамиды Меренра. Создается впечатление, что поручения представлены в тексте не в хронологическом порядке, но по мере их усложнения. В таком случае в завершающей части «автобиографии», которая и представляет в данном случае наибольший интерес, говорится, видимо, о самом сложном и ответственном из поручений, составившем (на момент ее написания) вершину его служебной карьеры. Обратимся к этому фрагменту20:

20. Tresson 1919, 7; ср. Urk. I, 108-109.

Транслитерация:

45…hAb (wj) Hm.f r Sad mrw 5 46 m Smaw jr jrjt wsxwt 3 sATw 4 m SnD n wAwAt sT HqAw xAswt njw JrrTt WAwAt Jam mDA 47Hr sTj xt jr .s jw jrj.n (.j) mr-qd n rnpt wajt mHj (.sn) ATp m mAT aAj wrjt jr #a-nfr-Mrj-n-Ra jw gr jrj .j snDs 48n aH m xntjw 5 pn mr-qdw .sn

Перевод:

…Послал (меня) Его Величество вырыть 5 каналов на Югеа и построить 3 судна- wsxwtб и 4 судна sATwв из акации страны Вават. И вот, вожди стран Ирчет, Вават, Иам и Меджаг доставили для этого дерево волокомд. Сотворил я все это за один год, включая расчистку, наполнение (их) водойе (и) погрузку гранита с избытком для пирамиды «Меренра, сияющий красотою». При этом выполнил я невозможноее для Дворца во всех этих 5 каналахж…

Комментарии

а Smaw – букв. ‘юг’; возможно, здесь не только собственно Верхний Египет, находящийся под управлением Уни, но и прилегающие области Нижней Нубии, которые в то время входили в сферу влияния египетского государства (см. также прим. 32).

б wsxwt – ‘грузовое судно’, ‘баржа’ (Boreux 1924, 128, 130); изображение подобных грузовых транспортных кораблей времени V династии см. рис. 4.

вsATw – ‘плоскодонная лодка’ или ‘плот’ (Tresson 1919, 37; Piacentini 1990, 58).

г При VI династии местные вожди нередко изображались чиновниками египетского царя (Berlev 1995); достаточно было, чтобы они платили подати, поставляли трудовые и военные контингенты и оказывали содействие царским посланцам (см. Demidchik 2005, 139–140). Понятно, что вожди и подчиненные им отряды соплеменников активно помогали вельможе Уни выполнять царское распоряжение.

дsTj xt jr.s – «валили / собирали дерево для этого» (Hannig 2003, 1262); ср. пер. М.А. Коростовцева: «доставили для сего дерево волоком» (Korostovtsev 1978, 85).

е mHj (.sn) – Р. Ханниг: «приводить к воде», «спускать на воду» (Hannig 2003, 551); обычно «спуск судов на воду» (см. Korostovtsev 1978, 85). Ср. однако, Н. Страдвик: «заполнение (их) (т.е. каналов. – Р.О.) водой», что понимается расширительно: подготовительная расчистка / прокопка / соединение каналов с главным руслом, с последующим их наполнением (Strudwick 2005, 357).

е Труднопонимаемое место; часто опускается (см. Korostovtsev 1978, 85; Perepelkin 1980, 24) или снабжается ремаркой “the sense… is unclear” (Strudwick 2005, 378). М21. Лихтхайм полагала, что речь идет о некой экономии (“made a [saving] for the рalace with all these five canals” – Lichtheim 1984, 22; ср. также Roccati 1982, 197; Piacentini 1990, 20); Р. Ханниг – о сокращении маршрута (“Abkürzung des Schifffahrtweges” – Hannig 2003, 1168). О.Д. Берлев предложил новую интерпретацию («совершил я уменьшение великого [т.е. решил трудную, казалось, невыполнимую задачу] для дворца»), общему смыслу которой следует автор настоящей статьи.

ж xntj (множ. xntjw) – букв. ‘те, которые в начале’ (Wb. III. 308, 7): название пяти каналов или вади в области Первого порога? Не исключено, что «пять» в данном случае означает «много» (ср. Urk. I, 104).

Рис. 4. Доставка гранитных колонн из Элефантины в Саккару к пирамиде «Прекрасны ме- ста Унаса». Процессионная дорога заупокойного комплекса Унаса (V династия). Рельеф. Прорисовка (по: Hassan 1938, 519. Рl. XCVI)

Приведенный выше фрагмент «автобиографии» Уни традиционно трактовался однозначно: чиновник Уни в течение одного лишь года совершил нечто небывалое – прорыл в обход порогов пять каналов, по которым был сплавлен на север строительный камень для возводимой в царском некрополе Саккары пирамиды Меренра22. Хотя название каменоломни в данном случае отсутствует, упоминание гранита (mAT) вызывало стойкую ассоциацию с районом асуанских каменоломен (главным источником этого природного сырья). Также традиционно предполагалось, что все пять каналов были прорыты в одном месте, в районе Первых порогов.

В архиве У.М.Ф. Питри (Национальный музей Судана, Хартум) сохранилось много фотографий района Первых порогов, датированных 1870–1893 гг., т.е. периодом, предшествующим строительству первой очереди Асуанской плотины в 1902 г.23 По ним (рис. 5, а–б) видно, сколь узки и извилисты были проходы между выступавшими из воды глыбами гранита: вообразить плывущую среди них большеразмерную24 баржу, к тому же «с избытком груженную гранитом» невозможно. Также трудно представить, что в эпоху Древнего царства египтяне могли пробить «пять проходов» (?) в гранитных скалах в обход Первых порогов: задача нелегкая и по современным меркам, как показало строительство высотной Асуанской плотины25.

24. Уни сообщает, что размер баржи–wsxt, построенной в ходе одной из его экспедиций в каменоломни, достигал «60 локтей в длину и 30 в ширину», т.е. ок. 30 на 15 м (Urk. I, 108).

25. Обходной канал (длиной 150 локтей, шириной – 20, глубиной – 15) в области Первых порогов был пробит много позднее, в Среднем царстве, уже при Cенусерте III (1878–1841 гг. до н.э.) (Helck 1981, 114–115). Об этом важном событии сообщают две известные надписи на нильском о-ве Сехель вблизи Асуана; как следует из текста, причины сооружения были не только экономические, но и политические: способствовать царю и египетскому войску, проследовав вверх по реке, «сокрушить презренную страну Куш».

Рис. 5. Нил у Первого порога. Архив У.М.Ф. Питри. Фото. Национальный Музей Судана, Хартум (a – каталог № 975; б — каталог № 977)

Наблюдения о судоходстве по Нилу оставил известный немецкий натуралист А.Э. Брем, оказавшийся в области Первого порога 18 октября 1848 г.26, т.е. когда половодье шло на убыль. Подтверждая опасность плавания вблизи Асуана при недостаточном уровне воды из-за выступающих глыб гранита (см. рис. 6), он свидетельствует: при высоком паводке суда без опасения подплывали к самому городу27. Отсюда очевидное заключение: плавание от о-ва Филе до Асуана возможно лишь в период высокого половодья28. Иначе говоря, при полной невозможности преодолеть пороги при низком разливе (когда обнажаются отмели и появляются многочисленные буруны), в сезон высокой воды риск путешествия через пороги практически сводился к нулю29. Через полтора столетия после Брема Д. Ромер, исследовавший логистику строительства пирамиды Хуфу, пришел к тому же выводу: высокий разлив – единственная возможность для тяжелых барж преодолеть зону порогов30.

27. Romer 2007, 162.

28. Brehm 1958, 82–83.

29. Romer 2007, 162.

30. Автор не может отказать себе в удовольствии упомянуть рассказ Сенеки о порогах у о-ва Филы. Философ красочно описывает, как местные жители, сев по двое на крохотные суденышки и проплывая между гранитными глыбами, устраивают показательные выступления: падают на лодочке вместе с потоком вниз головой, а затем, к удовольствию зрителей, всплывают на большом расстоянии от места падения (Sen. Nat. IV, 2. 6).

Рис. 6. Пороги южнее Асуана в сезон низкой воды. Архив У.М.Ф. Питри. Каталог № 1017. Национальный Музей Судана, Хартум.

Следовательно, для провода груженых барж через Первые пороги вельможе Уни не нужны были гипотетические обводные каналы у Первых порогов. Ему было достаточно просто дождаться паводка. Этот факт, ныне почти общеизвестный31, разумеется, не мог быть неизвестен Уни – царскому чиновнику с длительным и разнообразным опытом управления подчиненным ему регионом.

В таком случае закономерны вопросы: какие, собственно, каналы, где именно и с какой целью прорывал Уни? Относится ли описание его «небывалых» деяний из «автобиографии» к иным, чем предполагаемые ранее асуанские, каменоломням? К примеру, где-то за пределами Первых порогов, в Нижней Нубии, богатой превосходным строительным камнем? В том же Джебель эль-Аср и др.? И не идет ли речь не об одной каменоломне, но нескольких? И тогда, возможно, о каналах, прорытых в разных местах? И главный вопрос, содержащийся в заглавии статьи: верно ли ныне понимается смысл последнего царского поручения чиновнику Уни?

В отличие от предыдущих поручений, в поручении финальном место назначения «командировки» Уни не упоминается, его заменяет неопределенное указание – «юг». Однако при этом перечисляются местные племена и области их бытования (Ирчет, Вават, Иам, Меджа и др.), которые, несомненно, связаны с территорией Нижней Нубии (между Первым и Третьим порогом). На то же намекает упоминание «акации страны Вават32», которую «волоком» доставляло Уни для строительства лодок местное население. Складывается впечатление, что в действительности последняя экспедиция Уни могла охватывать гораздо более значительные и разнообразные территории, чем это представлялось ранее, и включать различные каменоломни. Не исключено, что именно по этой причине конкретная их локализация в тексте отсутствует33.

33. Локализация некоторых каменоломен продолжает обсуждаться. К примеру, область Ибхат, упомянутая Уни в связи с поручением доставить для Меренра саркофаг с крышкой (Urk. I, 106–107), на взгляд К. Цибелиус, располагалась в районе Вади Тошка (Zibelius 1972, 75). Блоксам, напротив, относит ее в район сланцевых карьеров Вади Хаммамат (Bloxam 2003a, 288), а Пиотровский – в район Вади Аллаки (Piotrovsky 1983, 34).

Эти предположения имеют основания. В ходе спасательной экспедиции АН СССР под руководством Б.Б. Пиотровского (сезоны 1961–1963 гг.) на территории Вади Аллаки (разветвленного вади в 115 км от Асуна, на восточном берегу Нила) было обнаружено множество скальных надписей, принадлежащих разным историческим периодам34. Две из них имеют исключительно важное значение для темы данного исследования. Примерно в 1,5 км от небольшого вади Умм-Ашира35, впадающего в Вади Аллаки с севера (см. рис. 2), сохранились следы древней гранитной каменоломни. На одной из ее скал выделяется крупная надпись:

35. Другое название этого места – Бир эль-Аскери (букв. ‘воинский колодец’) – связано с безуспешной попыткой английских солдат, стоявших здесь лагерем в конце XIX в., вырыть колодец.

smr watj Xrj-Hb jmj-rA aAw #wns36

Семер единственный, херихеб, начальник каравана Нисуху37.

Слева от нее, среди камней, процарапана вторая, короткая надпись:

rx nswt Spss (nswt) jmj-rA aAw Wnj

Известный (царю), почтенный (у царя) начальник каравана Уни38.

Таким образом, в пределах одной каменоломни в Умм-Ашира рядом встречаются имена двух чиновников: «нашего» Уни и некоего Нисуху (Хунеса). Впрочем, фигура последнего тоже хорошо известна по примечательной гробнице в Асуанском некрополе (по соседству с гробницами номархов Хархуфа и Пепинахта39), а также надписям, оставленным на скалах у селения Томас (Нижняя Нубия), откуда шел путь к каменоломням Древнего царства40. Одна из них сообщает среди прочего, что Нисуху был послан царем Неферсахором (одно из тронных имен Пепи I) «освоить (wbA) страну Ирчет»41.

40. Piotrovsky 1983, 32–33.

41. Urk. I, 208.

wbA

Следует обратить внимание на глагол wbA в его изначальным значении: ‘сверлить камень’ (Hannig 2003, 33). Как отмечает О.Д. Берлев, «глагол wbA, как это следует из идеограммы, которой он пишется, издревле значил «сверлить» и, как и глагол Hmj с тем же значением, дал производное «искусный» или подобное. Это понятно: процесс сверления, т.е. проникновения внутрь, познания, связывался с проницательностью, знанием, опытностью и искусством»42. Но в эпоху Древнего царства, о которой здесь идет речь, этот уровень абстрагирования, возможно, еще не был достигнут, и идеограмма (GG U27, вид дрели для сверления камня) указывает скорее на исконное значение глагола: сверление, работу с камнем вообще, в том числе, вероятно, и в каменоломнях. Так что не исключено, что Нисуху был послан царским распоряжением Пепи I на разведку месторождений камня (?) в область Ирчет (в Нижней Нубии). Таким образом, Нисуху, а позднее Уни посещали каменоломни со сходными целями. Что связывало этих людей? И почему именно они оставили свои надписи в гранитных каменоломнях Вади Аллаки?

Оба были в свое время «наставниками» (sHD) дворцовых хентише (xntjw-S), а Уни даже продвинулся до статуса их «начальника» (jmj-rA)43. Как показал Берлев, хентише были прежде всего «садовниками» в припирамидных и дворцовых хозяйствах и выполняли весь круг работ, связанных с этой должностью, включая орошение пустынных земель, в том числе высотных садов при царских пирамидах44. Анализируя термин, Берлев пришел к выводу, что «поскольку садовники известны всегда в двух разделах: пирамидные, связанные с конкретной пирамидой, и дворцовые (записанные за Домом Большим, т.е. царским дворцом), то, надо думать, древние пирамиды и обслуживались дворцовым разрядом»45. Биография Уни подтверждает это наблюдение: все особые поручения этого чиновника на «Юге» так или иначе были связаны со строительством пирамиды Меренра. Был востребован его опыт начальника дворцовых хентише, которым он стал приблизительно в одно время с Нисуху. Последний занимался сходной деятельностью, осуществляя разведку месторождений для строительства пирамиды Пепи I, предшественника Меренра I, о чем свидетельствовали его надписи. Пожалуй, мы не ошибемся, признав в обоих опытных чиновников, организаторов масштабных работ в пустыне, в том числе связанных с разведкой новых месторождений и вывозом добытого камня к строящимся пирамидам и храмам.

44. Berlev, Khodzhash 2004, 66 (с литературой).

45. Berlev, Khodzhash 2004, 67.

В свое время оба также носили титул jmj-rA aAw. Пиотровский переводит его как «начальник каравана (“экспедиции”)», отдавая предпочтение ему, а не традиционному «начальник иноземных отрядов»46. Первое значение, на его взгляд, в большей степени соответствовало характеру задачи: Уни (а возможно, и его предшественника) сопровождали отряды местных жителей-нубийцев, не только многочисленных, но и способных выполнять самые тяжелые работы, включая рытье каналов47. Можно предположить, что цари VI династии ранее уже неоднократно предпринимали попытки возродить древние разработки в Нижней Нубии. В этом, возможно, и состояла часть миссии Нисуху, а позднее и Уни.

47. Об организации подобных экспедиций подробнее см. Lebedev 2015. К сожалению, в этой работе не упоминаются данные экспедиции Б.Б. Пиотровского.

Но в чем же состояла их главная задача? В связи с климатическими изменениями интенсивность нильских разливов падала, требовалась организация особой деятельности, результаты которой позволили бы и при низких разливах проникать в удаленные от реки каменоломни. Именно для такого рода работ и были необходимы каналы. Однако каналы, прорываемые не параллельно главному руслу Нила, в обход его порогов (как это понималось ранее), но вдоль русел вади, которые вели к каменоломням в глубине береговой территории.

Когда возникла такая необходимость? Известно, что эксплуатация каменоломен Джебель эль-Аср (берущая начало в позднем неолите) к концу V династии48 фактически прекратилась. Это подтверждается датировкой керамического материала на поселениях «старателей»49. Как полагают специалисты экспедиции Й. Шоу, объяснить это прекращение можно одним: выраженной аридизацией климата в конце Древнего царства, в результате которой пути к отдаленным каменоломням оказались отрезаны надвигающимися песками50. При этом с подобного рода трудностями египтяне должны были столкнуться во всех каменоломнях, располагавшихся в глубине страны, в отдалении от берегов Нила. Таким образом, экспедицию Уни времени середины VI династии мы вправе рассматривать как своего рода маркер процесса аридизации в нильской долине.

49. Shaw et al. 2010, 304.

50. Bloxam 2003a, 245.

Рис. 7. Граффито Нисуху (Хунеса). Умм-Ашира. Фото (Piotrovsky 1966, 80)

Уни был выбран для организации подобной миссии отнюдь не случайно. Оказался востребован прежде всего его профессиональный опыт, к тому же Уни, видимо, был не только хорошим чиновником, но и отважным человеком. В одном из фрагментов «автобиографии» он сообщает, возможно, слегка преувеличивая: sT n wn[t] mw Hr Tsw mnj(w) jr #a-nfr-Mrj-n-Ra m Htp – «хоть и не было воды в каналах, благополучно причалил я к пирамиде “Меренра, сияющий красотою”» (Urk. I, 108). Иными словами, даже опасно низкая вода третьего месяца лета не помешала ему выполнить царский приказ: доставить на барже (wsxt) жертвенник из хатнубских каменоломен. Видимо, Уни действительно совершал нечто, «казалось бы, невозможное»: пробивался к каменоломням через наступавшие пески, расчищая путь, по которому в вади должна была проникнуть вода, и плоты с горной породой могли преодолеть значительные расстояния.

При этом в задачу последней экспедиции Уни уже, видимо, не входила собственно добыча камня: в «автобиографии» говорится лишь о проблемах его транспортировки. Вероятно, имелся в виду вывоз ранее заготовленного (и складированного?) ценного строительного камня, который в силу экстремальных природных обстоятельств не был полностью вывезен из каменоломен, но в котором, несомненно, царская администрация продолжала испытывать острую нужду. Вероятно, это и было главное содержание царского поручения, которое выполнял Уни.

Располагая значительными людскими ресурсами, Уни прорыл каналы к каменоломням Вади Тошка, Вади Аллаки, а возможно, и в ряде других мест (напомним, что в «автобиографии» говорится о пяти каналах51), о которых нам ничего не известно, и с прибывшим паводком, сколь бы низок он ни был, вывез на плотах/ладьях (sATw)? заготовленную породу. Таким образом, главной целью его миссии было проникнуть возможно далее от берегов Нила в глубь пустыни и вывезти оттуда как можно больше ценного строительного материала.

Разлившиеся воды искусственного озера Насер ныне глубоко погребли под собой дороги, по которым двигались караваны «экспедиции» Уни – от берегов Нила в направлении каменоломен – в том числе, возможно, вади Аллаки и вади Тошка. При благоприятных разливах в древности, когда климат был еще относительно влажным, вода (хотя уже и не в прежнем количестве) могла заливать пересохшие вади и помогала сплавлять уже заготовленный камень. Эту возможность египтяне изобретательно использовали, а исполнителями этой задачи становились чиновники-хентише, подобные Уни и Нисуху. В таком случае жизнеописание Уни полностью подтверждает теорию Э. Блоксам52.

В каменоломне Умм-Аширы Пиотровский сделал (рядом с надписью Нисуху, см. выше) еще одну важную находку: «На большом камне с гладкой поверхностью еще издали была хорошо видна однострочная надпись (длиной в 1,8 м), выполненная крупными и четкими иероглифами, расположенными справа налево и составляющими одну строку. Ниже надписи в более позднее время были высечены четыре изображения лодок, при этом одна из них, самая малая по размеру, нарушила знаки надписи. Текст содержит титулы и имя знатного лица, на что указывает детерминатив, изображающий человека в широком переднике и с жезлом в руке» (рис. 7)53. Этим человеком, как мы уже знаем, был чиновник Нисуху. Но кто оставил на скале изображения парусных гребных ладей, которые были выбиты поверх (стало быть, позднее) титулатуры этого вельможи? Мог ли на этих ладьях приплыть сам Нисуху? Разумеется, мог. Но автор данной статьи предпочитает считать их скорее теми самыми четырьмя ладьями-sATw из «ваватской акации», построенными Уни, который появился в этих местах именно после Нисуху.

Но даже если это не так, можно предположить, что эти корабли появились тогда, когда в начале XII династии паводковая ситуация в долине Нила значительно улучшилась (см. диаграмму, рис. 1) и работа в древних каменоломнях могла возобновиться54. Совершенно очевидно, что активность египтян на месторождениях Нижней и Верхней Нубии (и не только!) шла параллельно с паводковой активностью Нила.

Библиография

- 1. Aston, B., Harrel, J., Shaw, I. 2000: Stone. In: P.T. Nicholson, I. Shaw (eds.), Ancient Egyptian Materials and Technology. Cambridge, 5–77.

- 2. Bard, K. 1994: State collapse in Egypt in the late third millennium B.C. Annali dell’Istituto universitario orientale di Napoli 54, 275–281.

- 3. Bell, B. 1971: The Dark Ages in ancient history. I. The first Dark Age in Egypt. American Journal of Archaeology 75/1, 1–26.

- 4. Bell, B. 1975: Climate and the history of Egypt: The Middle Kingdom. American Journal of Archaeology 79/3, 223–269.

- 5. Белова, Г.A. Египтяне в Нубии (III–II тысячелетия до н.э.). М.

- 6. Берлев, О.Д. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства. М.

- 7. Berlev, O.D. 1995: The title to a Kingdom. Göttinger Miszellen 149, 33–40.

- 8. Берлев, О.Д., Ходжаш, С.И. Скульптура Древнего Египта в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Каталог. М.

- 9. Bloxam, E. 2003a: The Organisation, Transportation and Logistics of Hard Stone Quarrying in the Egyptian Old Kingdom: A Comparative Study (Ph.D dissertation). University College London.

- 10. Bloxam, E. 2003b: An alternative strategy for the transportation of quarried hard stone from Lower Nubia to Giza during Old Kingdom. In: Z. Hawass (ed.), Egyptology at the Dawn of the Twenty-First Century. Proceedings of the Eight International Congress of Egyptologists. Cairo, 86–91.

- 11. Большаков, А.О. Нубийская экспедиция АН СССР. ВДИ 4, 150–153.

- 12. Boreux, Ch. 1924: Études de nautique Égyptienne. Le Caire.

- 13. Брем, А. Путешествие по Северо-Восточной Африке. Пер. с нем. М.

- 14. Демидчик, А.Е. Безымянная пирамида. Государственная доктрина древнеегипетской Гераклеопольской монархии. СПб.

- 15. Edel, E. 1955: Altägyptische Grammatik. Vol. I. (Analecta Orientalia, 34). Roma.

- 16. Engelbach, R. 1933: The quarries of the western Nubian Desert. Annales du service des antiquités de lʼÉgypte XXXIII, 369–389.

- 17. Grimal, N. 1992: A History of Ancient Egypt. Oxford.

- 18. Hannig, R. 2003: Ägyptisches Wörterbuch I. Altes Reich und Erste Zwischenzeit. (Hannig-Lexica 4, Kulturgeschichte der antiken Welt, 98). Mainz am Rhein.

- 19. Harrell, J.A., Storemyr, P. 2009: Ancient Egyptian quarries – an illustrated overview. In: N. Abu-Jaber, E.G. Bloxam, P. Degryse, T. Heldal (eds.), Quarry Scapes: ancient stone quarry landscapes in the Eastern Mediterranean. (Geological Survey of Norway. Special Publication, 12). Trondheim, 7–50.

- 20. Hassan, S. 1938: Excavations at Saqqara, 1937–1938. (Annales du Service des antiquités de l’Égypte, XXXVIII). Cairo, 503–521.

- 21. Helck, W. 1981: Geschichte des Alten Ägypten. Leiden–Köln.

- 22. Херст, Г. Нил: общее описание реки и использование ее вод. М. Lichtheim, M. 1984: Ancient Egyptian Literature. Vol. I. Berkeley–Los Angeles–London.

- 23. Lichtheim, M. 1984: Ancient Egyptian Literature. Vol. I. Berkeley–Los Angeles–London.

- 24. Коростовцев, М.А. Повесть Петеисе III. Древнеегипетская проза. М.

- 25. Крол, А.А., Кузнецова, А.Б. Фотографическая память. Фотоархив У.М.Ф. Питри из Национального музея Судана. М.

- 26. Лебедев, М.А. Слуги фараона вдали от Нила: развитие контактов древнеегипетской цивилизации с окружающими областями в эпоху Древнего и Среднего царств. СПб.

- 27. Мерперт, Н.Я. Первая отечественная археологическая экспедиция в Египет. ВДИ 3, 204–217.

- 28. Перепелкин, Ю.Я. Жизнеописание вельможи Уны. В кн.: М.А. Коростовцев, И.С. Кацнельсон, В.И. Кузищин (ред.), Хрестоматия по истории древнего Востока. Ч. 1. М., 21–24.

- 29. Piacentini, P. 1990: Lʼautobiografia di Uni, principe e governatore dellʼalto Egitto. Pisa.

- 30. Пиотровский, Б.Б. Две египетские надписи VI династии в Вади Аллаки. ВДИ 1, 80–82.

- 31. Пиотровский, Б.Б. Вади Аллаки – путь к золотым рудникам Нубии. Древнеегипетские наскальные надписи. М.

- 32. Прусаков, Д.Б. Древний Египет: почва цивилизации. (Этюд о неолитической революции). М.

- 33. Прусаков, Д.Б. Додинастический Египет. Лодка у истоков цивилизации. М.

- 34. Richards, J.E. 2002: Text and context in late Old Kingdom Egypt. The archaeology and historiography of Weni the Elder. Journal of the American Research Center in Egypt 39, 75–102.

- 35. Roccati, A. 1982: La littérature historique sous lʼAncien Empire Égyptien. Paris.

- 36. Romer, J. 2007: The Great Pyramid: Ancient Egypt Revisited. Cambridge.

- 37. Савельева, Т.Н. Материальная культура древнего Египта. В кн.: Культура древнего Египта. М., 45–151.

- 38. Seidlmayer, S. 1996: Town and state in the early Old Kingdom: a view from Elephantine. In: J. Spencer (ed.), Aspects of Early Egypt. London, 108–127.

- 39. Seidlmayer, S. 2001: Historische und moderne Nilstände. Untersuchungen zu den Pegalablesungen des Nils von der Frühzeit bis in die Gegenwart. Berlin.

- 40. Sethe, K. 1976: Die Bau- und Denkmalsteine der alten Ägypter und ihre Name. In: K. Sethe, Leipziger und Berliner Akademieschriften 1902–1934. Leipzig, 864–912.

- 41. Shaw, I., 2000: Khafraʼs quarries in the Sahara. Egyptian Archaeology 16, 28–30.

- 42. Shaw, I., Heldal, T. 2003: Rescue work in the Khafra quarries at Gebel el-Asr. Egyptian Archaeology 23, 14–16.

- 43. Shaw, I., Bloxam, E., Heldal, T., Storemyr, P. 2010: Quarrying and landscape at Gebel el-Asr in the Old and Middle Kingdoms. In: F. Raffaele, M. Nuzzolo, I. Incordino (eds.), Recent Discoveries and Latest Researches in Egyptology. Proceedings of the First Neapolitan Congress of Egyptology, Naples, June 18th–20th 2008. Wiesbaden, 293–312.

- 44. Старик, И.Е. Ядерная геохронология. М.–Л.

- 45. Strudwick, N. 2005: Texts from the Pyramid Age. Leiden–Boston.

- 46. Tresson, P. 1919: Lʼinscription dʼOuni. (Bibliothèque dʼétude, 8). Le Caire.

- 47. Woodward, C., Macklin, M., Krom, M., Williams, M. 2007: The Nile: Evolution, quaternary river environments and material fluxes. In: A. Gupta (ed.), Large Rivers: Geomorphology and Management. Chichester, 261–292.

- 48. Zibelius, K. 1972: Afrikanische Orts- und Völkernamen in hieroglyphischen und hieratischen Texten. Wiesbaden.

2. Показания ниломеров, сохранившиеся в древних анналах (Seidlmayer 2001, 87–88), частично обесценены по той причине, что само их расположение (включая знаменитый мемфисский) и, следовательно, исходная точка расчетов, неясны. Согласно исследованию Б. Белл, этот условный «ноль» сдвигался как минимум дважды: между V и XII династиями (Bell 1975, 227). Иначе говоря, постепенное обмеление реки вынуждало египтян постоянно понижать эту точку.