- Код статьи

- S032103910001596-8-1

- DOI

- 10.31857/S032103910001596-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 78 / Выпуск 3

- Страницы

- 665-679

- Аннотация

Статья содержит публикацию семи новоассирийских цилиндрических печатей из собрания Отдела Древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина с изображением символа Набу в контексте различных сюжетных композиций. Среди них: сцена либации, сцена со священным древом (две печати), сцена адорации перед сидящей богиней (две печати), сцена адорации перед богиней в кольце ее божественного сияния (меламму), сцена охоты на колеснице. В коллекции ГМИИ представлены многие из популярных сюжетов, в контексте которых появляется символ Набу, начиная с древнейших сюжетов IX в. до н. э. (сцена либации и сцена со священным древом) до композиций, характерных для ассирийского искусства VII в. до н. э. (сцена предстояния перед богиней в ореоле-меламму). Кроме того, в коллекции хранится печать с изображением сюжета с колесницей, выделяющаяся не только присутствием стилизованного клина, но и высочайшим мастерством и тонкостью исполнения моделированного стиля.

- Ключевые слова

- новоассирийская глиптика, цилиндрическая печать, стиль Набу, символ Набу, ГМИИ им. А.С. Пушкина, священное древо, богиня в меламму, сцена адорации, колесница

- Дата публикации

- 14.10.2018

- Год выхода

- 2018

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 1024

В собрании Отдела Древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина хранятся 306 цилиндрических и штамповых печатей и гемм, в том числе некоторые, несущие символ Набу – стиль для письма – в контексте различных сюжетных композиций1. Среди последних есть семь новоассирийских цилиндрических печатей, ранее не публиковавшихся, которым посвящена настоящая работа.

Символ Набу в ассирийском изобразительном искусстве впервые появляется в I тыс. до н.э. на цилиндрических печатях2. Самыми ранними сюжетами, в контексте которых он изображался, являются композиция с лучником и сцена либации3. Известно, что наиболее древние примеры таких печатей следует датировать не ранее IX в. до н.э.4 Соответственно появление символа Набу в ассирийской глиптике, если судить по известным нам источникам, также датируется не ранее IX в. до н.э. Печати с этими сюжетами встречаются и в VIII в. до н.э.5

3. IX в. до н.э. можно датировать и некоторые печати с изображением священного древа (см. ниже).

4. Herbordt 1992, 78, 85–86.

5. Herbordt 1992, 78; Collon 2001, 64. Сюжет с лучником продолжает встречаться и в VII в. до н.э., т.е. во времена Синаххериба и Асархаддона (Herbordt 1992, 85).

В собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина хранится один экземпляр с изображением сцены либации.

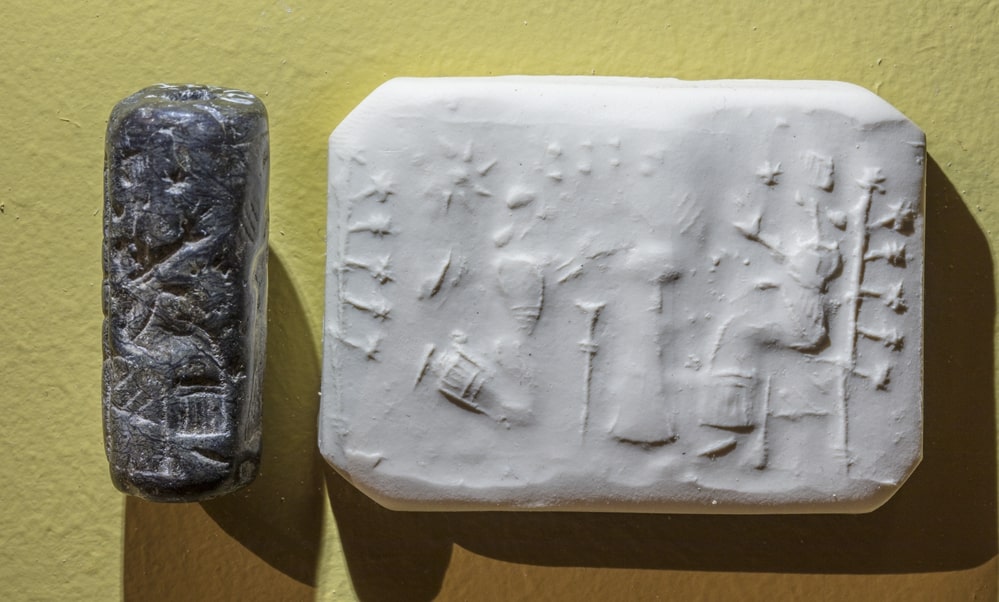

Печать с изображением сцены либации

Рис. 1. Печать с изображением сцены либации (ГМИИ I.2.в 97)

1. Инв. №: I.2.в 97 (рис. 1)

Материал: гематит

Размер: 4х1,1 см

Поступила: 1911 г. из собрания В.С. Голенищева (№ 4938)

Аналогии: Collon 2001, No. 114–117; Teissier 1984, Nos. 206, 207; Moortgat 1940, Nr. 660, 664

Описание. Цилиндрическая печать линеарного стиля с ушком для подвешивания. Изображение обрамлено полосами сверху и снизу. Фигуры сидящего на троне царя с бородой и служителя в длинной накидке расположены по обе стороны от подставки с сосудом. Между ними – растение в виде «ершика» (англ. ‘bottle brush’) и стилизованный символ Набу. Над растением и стилем – восьмилучевая звезда с шаром в центре. Звезды такой формы (в современном понимании больше похожие на солнце) характерны для печатей линеарного стиля со спорными датировками (IX–VIII вв. до н.э.)6. Царь предположительно держит в руке чашу для возлияний, служитель – веер в форме флага и полотенце. Оба персонажа одеты в наряды с поясами, окаймленные бахромой.

Комментарий. Печати с подобным сюжетом и установленным провенансом происходят с северных территорий, что позволяет сделать вывод об их ассирийском или сирийском (под ассирийским влиянием) происхождении7. Это же относится и к печати из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Практически идентичной композицией обладает печать Collon 2001, No. 116, приобретенная М. Мэллоуэном в ходе его археологических исследований долины Хабура и Белиха. Исключение составляют лишь форма звезды и отсутствие стиля Набу на экземпляре из Британского музея.

Символ Набу на печатях с лучником и сценой либации обычно располагается рядом с растениями, чей вид напоминает «ершик», либо, вместо них, между спинами персонажей8. Стиль и растение обнаруживают некоторые сходства по форме и возможностям композиционного размещения на цилиндрической печати. Символ Набу стал появляться вначале рядом с растением, а затем и вместо него. Возможно, в какой-то период произошла трансформация растения (или одной его ветви) в стиль Набу (наиболее яркий пример «смешанного» изображения, когда неясно, что изображено, растение или стиль – Moortgat 1940, Nr. 639). В контексте сюжета либации довольно часто вместо либо наряду с клином Набу появляется копье Мардука. Композиционно растения и символы Набу и Мардука занимают одинаковое расположение9.

9. Ср., например, Collon 2001, Nos. 104, 105, 107, 108, 112, 113, 116, 117 (растения, иногда выступающие по три под звездой) и Keel-Leu, Teissier 2004, Nr. 192 (символы Сина Харранского, Набу и Мардука очевидным образом перекликаются с композицией трех растений).

Д. Коллон называет эту сцену «пиршеством» (banquets)10, в пользу чего говорит изображение на печати из окрестностей Каркемиша (Collon 2001, No. 103), на которой персонаж на троне с помощью трубочки пьет из сосуда, стоящего на подставке. Тем не менее почти все прочие печати содержат изображение человека на троне либо человека с луком, держащих чашу для либаций (что сближает эту композицию с новоассирийскими рельефами IX в. до н.э., где царь Ашшурнацирапал II, держа лук в руках, совершает возлияние11). С. Хербордт называет подобные композиции «сценой либации» (Libationsszene), что на наш взгляд, совершенно оправданно12. Известно изображение царя Ашшурбанипала, также держащего лук и чашу и совершающего возлияние над телами поверженных львов после охоты13.

11. BM 124565; 124568–124569.

12. Herbordt 1992, 78.

13. BM 124887.

Печать с изображением сцены адорации перед богиней в ореоле-меламму

Рис. 2. Печать с изображением сцены с богиней в ореоле-меламму (ГМИИ I.2.в 205)

2. Инв. №: I.2.в 205 (рис. 2)

Материал: темный зеленоватый халцедон

Размер: 3,33х1,6 см

Поступила: 1911 г. из собрания В.С. Голенищева (№ 5003)

Аналогии: Fügert 2015, n. 8 (Дур-Катлимму); Moortgat 1940, Nr. 599 и др.

Описание. В верхнем регистре располагаются звезда, полумесяц и символическое изображение Себетти (Плеяд), причем звезда – над копьем Мардука, что встречается довольно часто. В центре сюжета – Иштар в круге «божественного сияния» с колчанами и «кольцом» в руке, справа от нее стоит адорант, слева – богиня Гула на собаке и с «кольцом» в руке, за спиной Гулы полоса со звездами, все персонажи одеты в платья ассирийского покроя с бахромой. Звезды выполнены очень схематично, в виде просверленных углублений. Все фигуры в целом также довольно схематичны. Символы Набу и Мардука разделены фигурой адоранта, что характерно для ассирийской глиптики. Стиль Набу двойной. Композиция ограничена линиями сверху и снизу.

Комментарий. Большинство печатей с изображением богини в круге божественного сияния датируются VII в. до н.э.14 Хотя среди печатей с установленным провенансом нет абсолютных параллелей (чаще всего богиня в меламму встречается на штампах, на цилиндрических более популярен линеарный стиль с курильницей), все элементы сюжета встречаются на оригиналах «перфорированного» стиля.

Т. Орнан отметила, что подобные изображения в ассирийской традиции можно разделить на два типа15: 1) печати линеарного стиля (linear style, Kerbschnittstil), сделанные из мягкого материала (кварц или известняк), на которых между богиней и адорантом находится курильница; 2) печати «перфорированного» стиля (‘drilled style’) из твердых камней, на которых изображение курильницы между богиней и адорантом отсутствует.

Богиней в меламму, по всей видимости, является Иштар. В I тыс. до н.э. ее антропоморфные изображения встречались довольно редко в скульптуре и монументальном искусстве (стела Шамаш-реш-уцура16, скальный рельеф в Малтаи17). Известно несколько божественных ипостасей Иштар, связанных прежде всего с различными культовыми центрами (Иштар Ниневийская, Иштар Арбельская). Довольно часто богиню в меламму идентифицируют как Иштар Арбельскую. Эта версия основывается на интерпретации полукольца за спиной Иштар на стеле из Тиль Барсипа, датируемой 1-й пол. VIII в. до н.э., как огненного круга меламму18. Поскольку изображение сопровождалось посвятительной надписью Иштар Арбельской, было решено, что богиня в кольце (или полукольце) огненного сияния должна быть отождествлена именно с ней. Многие ученые согласились с этой точкой зрения19, однако впоследствии некоторые подвергли ее критике. К примеру, Т. Орнан указала, что помимо колчанов за спиной богини также изображен композитный лук, а линии в виде «сияния» могут быть интерпретированы как блеск божественного оружия (среди подобных примеров сцены с Нинуртой, стреляющим в львогрифона20 и т.д.) 21.

17. Börker-Klähn 1982, Nr. 207–210.

18. Полную библиографию и историю вопроса см. в Ornan 2001.

19. Wilcke 1976–1980, 82; Seidl 1976–1980, 88; Herbordt 1992, 112.

20. См. следующие примеры: Collon 2001, Nos. 232, 291, 292 и т.д.

21. Ornan 2001, 241. Эта деталь характерна для божеств с колчанами, но не для богини в кольце меламму.

Против интерпретации богини как Иштар Арбельской говорит и следующая деталь: из тиль-барсипского рельефа следует, что основным аспектом Иштар Арбельской являлся военный; однако он отходит на второй план на обсуждаемых изображениях богини в ореоле меламму (на многих из них на этой богине вовсе нет оружия, на некоторых – лишь меч, на остальных – стилизованные колчаны за спиной22). Д. Коллон считает, что этот персонаж вообще не обязательно должен отождествляться с каким-то определенным божеством, поскольку письменные источники не приписывают сияние меламму лишь одной определенной богине23. Это мнение, возможно, перекликается с предположением Э. Браун-Холцингер, считавшей, что некоторые изображения божеств на печатях II тыс. до н.э. не подразумевали определенных божественных персонажей, но позволяли владельцам, купившим уже готовую печать, отождествить изображенное на ней божество со своим личным богом24.

23. Collon 2001, 138.

24. Braun-Holzinger 1996, 268.

Печати с изображением сцены со священным древом

Рис. 3. Печать с изображением сцены со священным древом (ГМИИ I.2.в 155)

3. Инв. №: I.2.в 155 (рис. 3)

Материал: халцедон

Размер: 2х1 см

Поступила: 1911 г. из собрания В.С. Голенищева (№ 5013)

Аналогии: Klengel-Brandt 2014, Nr. 13; Fügert 2015, Nr. 37; сюжет со священным древом, адорантом и апкаллу – Collon 2001, No. 154, 157; Porada 1948, No. 645 (линеарный стиль), Delaporte 1923, Pl. 89, 6 (A.698) (линеарный стиль)

Описание. В центре сюжета располагается священное древо, исполненное в виде сетки с шишками-конусами по краям. Над ним – изображение крылатого диска с двумя шлейфами. Слева от древа стоит адорант, протягивая в молитвенном жесте руки к солнечному диску. Справа от древа находится апкаллу (человек в одеянии, имитирующем облик рыбы) с ведерком в руке. Не совсем ясно, держит ли он в другой руке шишку. Возможно, он выполняет какой-то очистительный ритуал25. Между апкаллу и адорантом располагаются символы Набу и Мардука, над которыми находится полумесяц.

Комментарий. Этот сюжет известен по большому количеству печатей. Символы Набу и Мардука на таких печатях располагаются, в основном, между спинами адорантов26. Наличие одновременно адоранта, обращающего молитву к солнцу, и апкаллу, ритуально связанного с древом, мы встречаем на трех печатях из Нимруда и Дур-Катлимму27. Однако данный экземпляр по-своему уникален, поскольку не повторяет в абсолютной точности композиции, известные по другим памятникам.

27. Parker 1955, pl. XXIII, 1 (ND 2328); Parker 1962, pl. XVII, 5 (ND 6099); Fügert 2015, Nr. 253.

Священное древо в форме сетки появляется в период Саргонидов (конец VIII–VII вв. до н.э.) как развитие формы древа, характерной для времен Ашшурнацирапала II28. Для него характерно наличие ствола, однако на печати из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина ствол отсутствует.

4) Инв. №: I.2.в 203 (рис. 4)

Рис. 4. Печать с изображением сцены со священным древом (ГМИИ I.2.в 203)

Материал: халцедон полупрозрачный

Размер: 3,1 см

Поступила: 1911 г. из собрания В.С. Голенищева (№5008)

Аналогии: Kist 2003, No. 359, Delaporte 1910, N. 376, Lambert 1979, No. 67, Buchanan 1966, No. 638

Описание. Печать «перфорированного» стиля. В центре сюжета – священное древо, по обе стороны от которого стоят адоранты. Над древом расположен крылатый солнечный диск с двумя шлейфами. Над ним находятся две просверленные окружности. Адоранты протягивают руки к солнцу и шлейфам, либо держат их в руках (?). Между адорантами расположены символы Мардука и Набу, над ними – звезда и Себетти.

Комментарий. Полных аналогий сюжета среди печатей с установленным происхождением, к сожалению, нет29. Однако есть несколько очень близких аналогий без провенанса из Национальной библиотеки Парижа30, частной коллекции Й. Киста31 и музея Гульбенкяна в университете Дарема32. Печать из музея Эшмола несколько выбивается из общего ряда, поскольку изображенные на ней адоранты не фланкируют священное древо, поднимая руки к солнечному диску, а стоят лицом друг к другу33.

30. Delaporte 1910, No. 376.

31. Kist 2003, No. 359.

32. Lambert 1979, No. 67.

33. Buchanan 1966, No. 638.

На всех печатях дерево изображено очень схематично, что позволило исследователям интерпретировать его как собранную из отдельных частей ритуальную конструкцию34. Д. Коллон датирует печати с изображением подобного древа IX в. до н.э. (время правления Ашшурнацирапала II) из-за стилистического сходства с рельефами того периода и одной датируемой печатью с надписью35. Кроме того, дерево и подобный солнечный диск (с просверленными окружностями), встречаются на печати BM 8931936, которая отличается менее проработанными формами по сравнению с другими представителями группы, что позволяет автору датировать ее самым концом IX, либо началом VIII в. до н.э. К этому же периоду относят печать со схожим древом из Нимруда, найденную в окрестностях храма Набу (ND 5262). Возможно, подобные датировки применимы и к рассматриваемой печати из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина.

35. Collon 2001, 83, Nos. 151, 152, 153, 247.

36. Collon 2001, No. 247.

Cуществует две основные точки зрения на изображение священного древа, одного из самых распространенных символов в ассирийском искусстве. Первая: перед нами условное изображение реального дерева (чаще всего финиковой пальмы). Вторая: здесь изображается искусственно сооруженный культовый объект, который собирали и разбирали, когда того требовали ритуальные нужды. На сегодняшний день более распространено второе из этих мнений, подтвержденное многочисленными аргументами, почерпнутыми среди прочего и из письменных источников37. Согласно этому мнению, «священное древо» (giurigallu) играло роль маркера сакральности ритуального пространства, имело апотропейную и очистительную функции. На апотропейную функцию также указывает расположение рельефов и изображений древа во дворцах и жилых домах, их характерные позиции – в местах, наиболее подверженных негативному влиянию злых духов (у входа, внутри дверного проема, в нишах).

Материал цилиндрических печатей показывает, что священное древо в композициях глиптики (сцена предстояния) появляется лишь в связке с символом солнечного диска. Еще одно важное наблюдение было сделано У. Зайдль: адоранты, предстоящие перед древом, на самом деле протягивают руки в молитвенном жесте не к этому древу, а к солнцу38. Таким образом, смысловым центром сцены адорации является бог солнца, а вовсе не священное древо, которое, по всей видимости, было как-то связано с культом бога солнца Шамаша39. На самом деле нам не известны (по крайней мере надежно) сцены со священным древом и адорантами, но при этом без крылатого диска40. Для композиции, где священное древо изображено без солнечного диска, характерны стоящие рядом, либо каким-то образом взаимодействующие с деревом иные фигуры: апкаллу, крылатые гении и фигуры царя. Скорее всего, это связано с сопричастностью изображенных существ именно к священному древу и ритуалам его круга, а не к солнечному божеству (в отличие от адорантов)41.

39. Некоторые ритуалы, в которых как культовый объект фигурирует священное древо, обращены к Шамашу (ритуал бит римки). Шамаш, наряду с Эа и Мардуком, являлся божеством, для которого устанавливали тростниковые «святилища» (Seidl, Sallaberger 2006, 62–64). Нам также известно, что тростниковые алтари требовались и для функционирования храмов Набу (Parpola 1987, 128).

40. Существует, насколько нам известно, лишь одно очень плохо сохранившееся изображение священного древа с адорантом на оттиске печати, на котором солнечный диск отсутствует (ND 5473; С. Хербордт любезно предоставила нам свою прорисовку для будущего издания тома CTN 6). Либо это неточность в прорисовке, связанная с очень плохой сохранностью оттиска печати, либо речь все же идет об исключительном случае изображения в глиптике священного древа с адорантом без крылатого солнечного диска.

41. О связи апкаллу и крылатых гениев с ритуалами священного древа см. Seidl, Sallaberger 2006, 61–73.

Иногда апкаллу (будь это человек в одеянии, имитирующем облик рыбы, или крылатый гений) встречаются и в контексте сюжета «священное древо» на печатях42. Однако во всех случаях на изображении присутствуют солнце и адорант, образуя смысловой центр сцены. Часто сопровождают сюжет символы месяца и звезды, а также копье Мардука.

Печати с изображением сцены адорации перед сидящим на троне божеством

Рис. 5. Печать с изображением сцены адорации (ГМИИ I.2.в 206)

5. Инв. №: I.2.в 206 (рис. 5)

Материал: светлый халцедон

Размер: 2,45 см

Поступила: 1911 г. из собрания В.С. Голенищева (№5034)

Аналогии: Fügert 2015, Nr. 15 (на троне – бог с топором), Gordon 1939, Nos. 80, 81, Delaporte 1923, A.684, Moortgat 1940, Nr. 605

Описание. Печать стандартного «перфорированного» типа с довольно схематичной проработкой деталей. В центре сюжета – сидящая на троне со звездами богиня с «кольцом» в руке (богиня без сопутствующих атрибутов обычно интерпретируется как Муллиссу); перед ней располагается курильница, за которой стоят два адоранта. Среди символов: копье Мардука за троном богини и стиль Набу между ней и курильницей; звезда над копьем; ромб (встречается довольно часто в контексте данной сцены).

Комментарий. Параллелей этому сюжету много, как среди печатей без происхождения, так и с происхождением. В аналогиях приведены лишь некоторые, на которых присутствуют основные элементы, присутствующие также на экземпляре из ГМИИ им. А.С. Пушкина (к примеру, два адоранта или курильница). И хотя печать с подобной сюжетной композицией не является уникальной, экземпляр из коллекции ГМИИ выделяется особой изящностью и проработанностью исполнения. Прекрасно различимы все мелкие детали – от просверленных окружностей, воплощающих звезды, до пальцев персонажей. Можно различить, что у первого адоранта указательный палец поднят вверх в молитвенном жесте tarāṣu ubānu, а у второго – ладонями вверх.

6. Инв. №: I.2.в 129 (рис. 6)

Рис. 6. Печать с изображением сцены адорации (ГМИИ I.2.в 129)

Материал: серпентизированная порода (?)

Размер: 3,2х1,2 см

Поступила: о происхождении печати нет точной информации. Возможно, поступила в 1915 г. из коллекции В.А. Корбе.

Аналогии: Teissier 1984, Nos. 222, 218, Moortgat-Correns 1955, Nr. 35

Описание. Печать линеарного стиля. В центре сюжета – богиня с кольцом в руке, сидящая на троне со звездами. Справа от нее изображен коленопреклоненный адорант. Звезды у трона представляют собой не просверленные в камне выемки в форме окружности, а отчетливо выполненные резцом (хотя и не всегда геометрически точные) восьмиконечные фигуры. Некоторое сомнение в подлинности печати возникает в связи с расположенной справа от головы богини звездой. Обычно звезды изображались непосредственно за спинкой трона, также по одной звезде на вершине спинки и на головном уборе богини. Возможно, эта звезда переместилась с головного убора вправо из-за нечеткого понимания резчиком того, как «правильно» располагать фигуры и элементы на печати. Однако данный факт может также объясняться нехваткой пространства для изображения звезды над головой богини. Между адорантом и богиней находятся курильница и стиль Набу. За спиной адоранта – неопределенный объект или символ. В верхнем регистре изображены Себетти и звезда, выполненная в форме окружности, вокруг которой расположено восемь лучей. Подобная звезда уже встречалась нам на печати I.2.в 97.

Комментарий. Композиция печати, хотя и несколько выбивается из привычного визуального ряда, имеет ряд аналогий. Изображения адоранта, стоящего на коленях, встречаются довольно редко в ассиро-вавилонской глиптике. Наиболее характерна эта поза для фигур людей и гениев в контексте сюжета «священное древо»43. Также известно изображение коленопреклоненных адорантов перед богиней в меламму44 и перед богом с топором в пиршественной сцене45. Сам царь Тукульти-Нинурта I выступает в роли стоящего на коленях адоранта на алтаре из Ашшура46.

44. Buchanan 1966, No. 40.

45. Collon 2001, No. 126. Печать, найденная во время месопотамской экспедиции О. Лэйярда. Возможно, в виде адоранта изображен сам царь.

46. Andrae 1935, 67–71.

Богиню на троне без сопровождения какого-либо животного, с кольцом в руках часто идентифицируют как Муллиссу, основываясь на скальном рельефе из Малтаи времени Синаххериба47. Муллиссу в ассирийском пантеоне соответствовала Нинлиль, жене Энлиля (пара Энлиль – Нинлиль в I тыс. до н.э. была отождествлена с верховными божествами-супругами Ашшуром и Муллиссу).

На печатях из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина богиней, сидящей на троне, является, по всей видимости, Муллиссу. Тем не менее комплексный сюжет предстояния перед сидящим богом не связан с каким-либо определенным божеством. На месте Муллиссу могла находиться Гула, сопровождаемая собакой, сидящей под троном, Адад и другие (в некоторых случаях неопределенные) божества. Это позволяет прийти к выводу о связи символа Набу не с определенным богом, а с сюжетом в целом.

С. Хербордт указывает на то, что композиция с предстоянием перед сидящим божеством и курильницей довольно часто встречается и, соответственно, берет свои истоки в среднеассирийской глиптике XIV–XII вв. до н.э.48

Печать с изображением сюжета с колесницей

Рис. 7. Печать с изображением сюжета с колесницей (ГМИИ I.2.в 112)

7. Инв. №: I.2.в 112 (рис. 7)

Материал: сердолик

Размер: 2,8х1,1 см

Поступила: 1911 г. из собрания В.С. Голенищева (№ 5022)

Аналогии: Porada 1948, Nos. 659–663.

Описание. В центре сюжета лучник и возница на колеснице, преследующие газель. В задней части колесницы расположено копье (скорее напоминающее некий штандарт с кистью). Перекрещенные полосы на колеснице могут быть упрощенным изображением колчанов. Платья ассирийцев не несут на себе никаких характерных особенностей: на них нет ни бахромы, ни какой-либо орнаментации. Рядом с газелью – ее детеныш, убегающий от преследователей. Уже убитая газель лежит прямо под несущейся лошадью. Справа от газели находится стиль Набу несколько необычной стилизованной формы (с раздвоенным концом). В верхнем регистре располагаются полумесяц, звезда и крылатый солнечный диск с небольшими шлейфами.

Комментарий. Последняя печать представляет особый интерес. Почти все известные нам аналогичные изображения относятся к линеарному стилю, здесь же мы имеем дело с превосходно исполненным моделированным стилем. Сюжет изображения отличает обилие элементов и близость к сюжетам рельефов из дворцов ассирийских царей – сразу приходят на ум рельефы Ашшурнацирапала II и Ашшурбанипала. Э. Порада даже считала, что лучник на колеснице – это и есть ассирийский царь49. Однако изображаемая на рельефах царская ритуальная охота на львов не связана напрямую со сценой охоты на газелей, представленной на цилиндрической печати из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина. К тому же царь в таких сценах на рельефах всегда изображался в тиаре, которая отсутствует на памятниках глиптики.

Визуальным центром этой печати является колесница, которая позволяет нам датировать ее IX–VIII вв. до н.э. Между колесницей и лошадью располагается перетяжка, которая была характерна для повозок времен Ашшурнацирапала II и Салманасара III (но не позднее Тиглатпаласара III; ср. с изображениями на рельефах)50. Еще один немаловажный показатель – количество спиц в колесах: здесь их восемь, что типично для колесниц начиная с VIII в. до н.э. (после Салманасара III, наиболее часто восемь спиц встречаются на рельефах Тиглатпаласара III). Таким образом, эту печать можно датировать началом – серединой VIII в. до н.э. Прически ассирийцев указывают на эту же датировку – волосы довольно длинные, а их нижняя часть сильно отогнута волной назад. Эта особенность ассирийской прически была характерна для рельефов Ашшурнацирапала II и Тиглатпаласара III, но исчезает после Саргона II51.

51. Ср. с изображениями ассирийцев на различных рельефах из ассирийских дворцов. К примеру, Barnett 1962, Pl. XVIII, LII, XCVIII и Лахишские рельефы Синаххериба (BM 124911).

Итак, мы рассмотрели семь печатей из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина с изображением символа Набу в контексте пяти различных сцен. Наиболее распространенными сюжетами, включающими в себя стиль Набу, являются композиция с лучником; сцена либации; сцена со священным древом; сцена адорации перед сидящим богом или богиней, перед богиней в кольце ее божественного сияния (меламму)52, перед символами (либо драконом с символами) Мардука и Набу и различными стоящими божествами. Таким образом, в собрании ГМИИ представлены многие из популярных сюжетов и один нехарактерный для символа Набу: сюжет с колесницей, выделяющийся не только присутствием стилизованного клина, но и высочайшим мастерством и тонкостью исполнения моделированного стиля.

Библиография

- 1. Andrae, W. 1935: Die jüngeren Ischtar-Tempel in Assur. (WVDOG, V). Leipzig.

- 2. Barnett, R.D., Falkner M. 1962: The Sculptures of Aššur-naṣir-apli II (883–859 B.C.), Tiglath-pileser III (745–727 B.C.), Esarhaddon (681–669 B.C.) from the Central and South-West Palaces at Nimrud. London.

- 3. Börker-Klähn, J. 1982: Altvorderasiatische Bildstelen und vergleichbare Felsreliefs. (Baghdader Forschungen, 4). Bd 1–2. Mainz am Rhein.

- 4. Braun-Holzinger, E.A. 1996: Altbabylonische Götter und ihre Symbole – Benennung mit Hilfe der Siegellegenden. Baghdader Mitteilungen 27, 235–359.

- 5. Buchanan, B. 1966: Catalogue of Ancient Near Eastern Seals in the Ashmolean Museum. Vol. I. Cylinder Seals. Oxford.

- 6. Collon, D. 2001: Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum. Cylinder Seals. Vol. V. Neo-Assyrian and Neo-Babylonian Periods. London.

- 7. Delaporte, L. 1910: Catalogue des cylindres orientaux et des cachets assyro-babyloniens, perses et syro-cappadociens de la Bibliothèque Nationale. Paris.

- 8. Delaporte, L. 1923: Catalogue des cylindres, cachets et pierres gravées de style oriental. II. Acquisitions. Paris.

- 9. Fügert, A. 2015: Die Neuassyrische und Spätbabylonische Glyptik aus Tall Šēḫ Hamad. Teil 1–2. (Berichte der Ausgrabung Tall Šēḫ Hamad / Dūr-Katlimmu, 16). Wiesbaden.

- 10. Giovino, M. 2006: Assyrian Trees as Cultic Objects. In: P. Taylor (ed.), The Iconography of Cylinder Seals (Warburg Institute Colloquia Series, 9). London–Turin, 110–125.

- 11. Giovino, M. 2007: The Assyrian Sacred Tree. A History of Interpretations. (OBO, 230). Fribourg–Göttingen.

- 12. Gordon, C.H. 1939: Western Asiatic seals in the Walters art gallery. Iraq 6, 1, 3–34.

- 13. Herbordt, S. 1992: Die Neuassyrische Glyptik des 8.–7. Jh. v. Chr. (State Archives of Assyria Studies, 1). Helsinki.

- 14. Hrouda, B. 1965: Die Kulturgeschichte des Assyrischen Flachbildes. Bonn.

- 15. Keel-Leu, H., Teissier, B. 2004: Die vorderasiatischen Rollsiegel der Sammlungen “Bibel+Orient”» der Universität Freiburg Schweiz. (OBO, 200). Freiburg (Schweiz)–Göttingen.

- 16. Kist, J. 2003: Ancient Near Eastern Seals from the Kist Collection: Three Millennia of Miniature Reliefs. (Culture and history of the ancient Near East, 18). Leiden–Boston.

- 17. Klengel-Brandt, E. 2014: Die Neuassyrische Glyptik aus Assur. (WVDOG, 140). Wiesbaden.

- 18. Lambert, W.G. 1979: Near Eastern seals in the Gulbenkian Museum of oriental art, University of Durham. Iraq 41, 1, 1–45.

- 19. Loud, G., Altman, C.B. 1938: Khorsabad, part 2: The Citadel and the Town. (Oriental Institute Publications, 40). Chicago.

- 20. Moortgat, A. 1940: Vorderasiatische Rollsiegel. Ein Beitrag zur Geschichte der Steinschneidekunst. Berlin.

- 21. Moortgat-Correns, U. 1955: Altorientalische Rollsiegel in der Staatlichen Münzsammlung München. Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, dritte Folge. Bd VI. München.

- 22. Ornan, T. 2001: Ištar as depicted on finds from Israel. Journal for the Study of the Old Testament 331, 235–256.

- 23. Parker, B. 1955: Excavations at Nimrud, 1949–1953: seals and seal impressions. Iraq 17, 2, 93–125.

- 24. Parker, B. 1962: Seals and seal impressions from the Nimrud excavations, 1955–58. Iraq 24, 26–40.

- 25. Parpola, S. 1993: The Assyrian tree of life: tracing the origins of Jewish monotheism and Greek philosophy. Journal of Near Eastern Studies 52, 3, 161–208.

- 26. Parpola, S. 1987: The Correspondence of Sargon II, Part I: Letters from Assyria and the West. (State Archives of Assyria, 1). Helsinki.

- 27. Porada, E. 1947: Suggestions for the classification of Neo-Babylonian cylinder seals. Orientalia NS 16, 157–160.

- 28. Porada, E. 1948: Corpus of Ancient Near Eastern seals in North American collections. I: The collection of Pierpont Morgan library. Washington (D.C.).

- 29. Seidl, U. 1976–1980: Inanna/Ištar (Mesopotamien). In: D.O. Edzard (ed.), Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie 5, 87–89.

- 30. Seidl, U., Sallaberger, W. 2006: Der “Heilige Baum”. Archiv für Orientforschung 51, 54–74.

- 31. Teissier, B. 1984: Ancient Near Eastern Cylinder Seals from the Marcopoli Collection. Berkeley–Los Angeles–London.

- 32. Wiggermann, F.A.M. 1987: The staff of Ninšubura. Studies in Babylonian demonology, II. Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux 29. Leiden, 3–34.

- 33. Wilcke, C. 1976–1980: Inanna/Ištar (Mesopotamien). In: D.O. Edzard (Hrsg.), Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie 5, 74–87.