- Код статьи

- S032103910011954-2-1

- DOI

- 10.31857/S032103910011954-2

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 81 / Выпуск 3

- Страницы

- 673-698

- Аннотация

Статья посвящена исследованию регулярного градостроительного плана Ольвии Понтийской конца VI в. до н.э. Определены основные элементы пространственной регламентации, реконструирована трасса Главной продольной улицы, выяснена роль агоры, прослежена последовательность появления трех теменосов – Западного (в начале VI в. до н.э.), Южного (в начале V в. до н.э.) и Восточного (в середине V в. до н.э.). Предложен вывод об особенностях градостроительного развития Ольвии, сочетавшего регулярную, но не ортогональную планировку, происходящую из Западного Средиземноморья, и жилую застройку, характерную для Восточного Средиземноморья.

- Ключевые слова

- Ольвия Понтийская, регулярный градостроительный план

- Дата публикации

- 16.09.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 297

В 2001 г. в выпуске журнала, также посвященном памяти Ю.Г. Виноградова, вышла моя с М.И. Золотаревым статья о Гипподамовом градостроительном плане Херсонеса Таврического1. Для того чтобы понять логику градостроительной программы Ольвии Понтийской и доказать ее существование, понадобилось еще двадцать лет раскопок и аналитических исследований. Оказалось, что обобщать материалы по объемно-пространственному и планировочному развитию Ольвии, наряду с другими, нельзя без наследия Ю.Г. Виноградова. Как известно, его занимали иные, часто значительно более общие исторические проблемы. Тем не менее широта кругозора и великолепная эрудиция, а также чутье профессионала высочайшего уровня позволили Юрию Германовичу приблизить решение и этого сложного вопроса. Его вкладу в сегодняшние знания об Ольвии посвящается эта статья.

Почти сто лет назад, в 1926 г., Б.В. Фармаковский открыл пересечение двух улиц в центре Верхнего города Ольвии. Трасса одной из них шла в меридиональном направлении, другой – в широтном; их перекресток образовывал прямой угол. Улица, проходившая в меридиональном направлении, была определена как Главная продольная улица города, в этом месте она достигала ширины в 10 м. Обе улицы, появление которых автор раскопок, на основании стратиграфических наблюдений, отнес к концу VI в. до н.э., имели черепяное покрытие и тротуары, вымощенные крупными привозными голышами (рис. 1)2. Главная улица, как отметил Б.В. Фармаковский, ориентирована на север, в направлении городских ворот, фундаменты которых были раскопаны им же в 1908 г.3

3. Farmakovsky1912, 18–45.

На основании этого открытия автор раскопок пришел к заключению о том, что улицы в Ольвии были спланированы правильной сеткой. Наиболее близкой аналогией Б.В. Фармаковский счел планировку метрополии, Милета, перестроенного по новому плану после его разрушения персами в 494 г. до н.э. В результате был сделан вывод, что в Ольвии ионийцы уже в конце VI в. до н.э. заботились о рациональном планировании городской территории, готовя таким образом ту систему городского устройства, представителем которой позднее стал Гипподам Милетский. А до этого времени Ольвия не имела упорядоченной внутригородской застройки4. Из такого умозаключения следовало, что в Ольвии регулярная городская планировка появилась раньше, чем в Милете.

Информация о нерегулярной застройке раннего времени и скорее всего регулярном плане эллинистического времени в Ольвии, со ссылками на работы Б.В. Фармаковского, но еще до открытия им перекрестка в 1926 г., содержится в работе А. фон Геркана, одной из первых, посвященных античному городскому строительству в целом5. Тезис о планировочном развитии Ольвии, по Б.В. Фармаковскому, далее был повторен Э. Дилем в статье для 17 тома Real-Encyclopädie, с той, однако, разницей, что предположительный оттенок относительно Гипподамового плана в Ольвии был изменен на утвердительный6. Более полувека назад увидели свет две работы по античному градостроительству, в которых, наряду с авторскими обобщениями, нашла отражение также информация об Ольвии. Р. Вичерли констатировал наличие прямоугольной уличной сети в ранней Ольвии с оговоркой, что детали ее неясны7, при этом вопрос о Гипподамовой планировке автор не затронул. Аналитическая часть книги Ф. Кастаньоли начинается с информации, что Ольвия, милетская колония в Черном море, обладала регулярной планировкой в центре Верхнего города, появившейся в конце VI в. до н.э.8 Такой информацией Ф. Кастаньоли был обязан упомянутой статье Э. Диля, только и в этом случае тезис о Гипподамовой планировке был опущен. Наиболее вероятно, это следует объяснять тем, что ко времени написания обеих работ, особенно Ф. Кастаньоли, опыт изучения городов Великой Греции дал возможность говорить о разнице между регулярной ортогональной планировкой архаического и классического времени (так называемой Гипподамовой планировкой)9.

6. Diehl 1937, 2416.

7. Wycherley 1967, 18.

8. Castagnoli 1971, 10.

9. Ф. Кастаньоли, пожалуй, едва ли не впервые сформулировал вопрос об особенностях планировочного и градостроительного развития городов до Гипподама Милетского: Castagnoli 1971, 56–64.

Развитие городской планировки Ольвии наиболее предметно было рассмотрено С.Д. Крыжицким при изучении жилых ансамблей и градостроительного развития города в эллинистическое время. Он также отталкивался от заключения Б.В. Фармаковского о наличии в Ольвии регулярного плана, но без детализации, что это был Гипподамов план10. В результате подробного анализа топографии верхнего и нижнего плато С.Д. Крыжицкий постарался доказать, что в эллинистическое время город не мог обладать единым регулярным планом – кварталы имели трапециевидные или прямоугольные, а значит, нерегулярные, абрисы; ширина улиц практически на всех открытых участках варьировалась, причем это наблюдение касалось прежде всего центрального отрезка Главной продольной улицы. Этот вывод был экстраполирован и на более раннее время, поскольку в Ольвии в архаическое время, с точки зрения С.Д. Крыжицкого, планировка сложилась стихийно. В этом вопросе мнение С.Д. Крыжицкого оказалось сходным с заключением Б.В. Фармаковского об отсутствии упорядоченности в застройке города в раннее время. В результате Крыжицкий подчеркнул, что оснований для заключения о существовании в Ольвии Гипподамовой системы планировки нет. Более того, было признано ошибочным и мнение Б.В. Фармаковского о существовании в Ольвии «регулярной прямоугольной системы планировки»11. При этом кратность размеров отдельных кварталов Крыжицкому все же удалось проследить, однако этого, как казалось, было недостаточно для более широкого обобщения12.

11. Kryzhitskiy 1993, 35. Отсутствие «не только регулярной, но и хотя бы четкой ортогональной планировки» было сформулировано и в обобщающем исследовании о планировке и застройке Центрального жилого квартала: Kryzhitskiy, Leypunskaya 2014, 59.

12. Kryzhitskiy 1971, 99.

Впоследствии в тезис о стихийности городской застройки Ольвии С.Д. Крыжицкий внес единственную коррективу. После открытия серии ранних углубленных жилищ вдоль Главной продольной улицы, у Западного теменоса, им был сделан вывод о наличии отдельных элементов городской пространственно-планировочной регламентации уже во второй половине VI в. до н.э. вдоль формирующейся продольной улицы. Это, однако, происходило на фоне общей стихийности застройки верхнего плато однокамерными углубленными жилищами и не повлияло на сделанный ранее вывод13.

К организации городской планировки коротко обратилась еще Е.И. Леви. В целом она повторила известные историографические сведения – сперва со ссылкой на Б.В. Фармаковского, что с самого начала существования города в Ольвии была применена Гипподамова система. Ниже, уже опираясь на мнение С.Д. Крыжицкого, она констатировала, что вывод Б.В. Фармаковского оказался преждевременным, поскольку был основан на малом количестве данных. К тому же планировочная сетка в центральной части города не была единообразной и не могла появиться в Ольвии ранее, чем она появилась в Греции. И в заключение Е.И. Леви добавила, «что говорить о Гипподамовой системе планировки Ольвии, особенно в ранний период, нет никаких оснований»14.

Отдельное место в истории развития представлений о городской планировке Ольвии занимает мнение А. Вонсович. Хорошее знакомство с актуальным состоянием археологического исследования города и параллельно – средиземноморских памятников дало автору возможность заключить, что Ольвия в классическое время не находилась в стороне от общего процесса развития урбанизма в колониальном мире. Поэтому, несмотря на несоблюдение основных принципов Гипподамовой планировки, регулярная систематичность планировки в ней все же существовала, по крайней мере в центре города. В результате исследования конкретной ольвийской ситуации А. Вонсович пришла к выводу о наличии трех типов устройства городов античного мира: 1) иррегулярный и спонтанный, характерный для древних городов собственно Греции; 2) устройство по Гипподамовой схеме, характерное для новых городов, возникших в эпоху Великой колонизации в Великой Греции и Сицилии и повторенное при основании новых городов в Египте, Сирии и Малой Азии во времена Александра Македонского; 3) устройство планировочное и систематическое, основанное на геометрической разбивке, но не соответствующее Гипподамовому принципу. К третьему типу и была отнесена планировка Ольвии15. В одной из последних работ А. Вонсович, сравнивая планировку мегарских и милетских колоний, принципиально откорректировала прежний вывод: регулярный, или Гипподамов, план характерен именно для милетских колоний, таких как Истрия, Ольвия, Пантикапей и др., а для мегарских колоний, таких как Гераклея Понтийская и Херсонес, характерен также регулярный план, но построенный по принципу, близкому италийской системе нарезки земельных участков per strigas16.

16. Wąsowicz 1996, 17.

В целом мнения, высказанные С.Д. Крыжицким, Е.И. Леви и А. Вонсович, наилучшим образом показывают, что, несмотря на отрицание общего вывода Б.В. Фармаковского о регулярности городской планировки Ольвии в позднеархаическое время, понятие о том, что же представляла собой ее городская планировка, так и осталось не сформулированным с привлечением необходимой доказательной базы. Даже краткое рассмотрение изложенных выше немногочисленных мнений о городской планировке Ольвии показывает, что в историографии до сих пор отсутствует современное понимание не только того, какой была градостроительная структура Ольвии и в чем состояла особенность ее пространственно-планировочного развития, но и что такое Гипподамова система городской планировки в целом и могла ли она быть реализована в Ольвии вообще. Более того, именно этот момент вызывал постоянную путаницу у всех без исключения исследователей: отличается ли регулярная планировка от Гипподамовой или эти понятия тождественны; о какой из них можно говорить применительно к Ольвии, и если можно, то для какого этапа ее исторического и пространственного развитий. Не меньшую путаницу в выводах исследователей вызывает вопрос о разнице или тождестве регулярной и ортогональной планировки применительно к тому градостроительному решению, которое было реализовано в Ольвии.

Это значит, что пришло время выяснить, в чем сходство и (или) различия планировки Ольвии и регулярных градостроительных систем, известных в Средиземноморье17. Мнения о планировочном развитии Ольвии, высказанные ранее, уже не соответствуют современным представлениям о градостроительном развитии и организации городского пространства полисов, основанных в процессе Великой греческой колонизации. Поэтому для понимания пространственного развития полиса, основанного милетянами у слияния Гипаниса и Борисфена на рубеже VII–VI вв. до н.э.18, необходим его актуальный пространственно-планировочный анализ на фоне аналогичных процессов, происходивших в других регионах греческой колонизации.

18. Новейшая дата основания Ольвии (Buyskikh 2013, 223).

На современном этапе изучения пространственно-планировочного развития античных городов необходимо наконец выяснить, во избежание дальнейших некорректных атрибуций, момент, постоянно провоцирующий путаницу у исследователей Ольвии. Прежде всего историография свидетельствует о том, что аналитическое изучение античного средиземноморского градостроительства действительно началось с Гипподама Милетского. Его имя и информацию о его практических деяниях сохранила нарративная традиция (Arist. Pol. II, 1267b, 22; Xen. Hell. II, 4, 11; Diod. XII, 10, 7), а созданные им градостроительные планы Милета в Южной Ионии, Фурий в Южной Италии и Пирея в Аттике, а также скорее всего Родоса, реально существовали и исследованы археологически, хотя и с разной степенью полноты. Безусловно и то, что обобщение итогов планировочного изучения городов Великой Греции началось несколько позднее, после их массовых раскопок в первой половине ХХ в. Поэтому неудивительно, что в литературе начала ХХ в. исследователи этой разницы не видели, из-за чего планировка открываемых городов в Южной Италии и Сицилии традиционно рассматривалась в контексте городов, спланированных Гипподамом в V в. до н.э.19 Тем не менее уже тогда А. фон Геркан обратил внимание на то, что такие сицилийские города, как Селинунт и Акрагант, получили регулярную планировку в конце VII–VI вв. до н.э., и предположил, что в разных регионах Средиземноморья существовали разные планировочные системы20.

20. von Gerkan 1924, 36–37.

Лишь в последние десятилетия появились те представления о развитии городской планировки античной эпохи, которые в полной мере отражают накопленный опыт изучения городов Средиземноморского и Черноморского регионов. Античное градостроительство уже вполне можно считать отдельным научным направлением, сформированным благодаря теоретико-методическому обоснованию и системному обобщению огромного количества фактических данных. Задачи такого направления состоят в дальнейших поисках возможных исходных и производных вариантов градостроительного развития, уточнении роли пространственно-планировочного развития городов Южной Италии и Сицилии эпохи Великой греческой колонизации для детализации теории и практики античной урбанистики, выявлении типовых проектов планировки – городской уличной сети, построенной по регулярному, и в том числе ортогональному, принципу, общественных центров, блоков типовых жилых домов, оборонительных систем.

Важнейшим результатом таких работ стало создание теоретической модели развития античного градостроительства. С точки зрения методического обобщения означенной проблемы бесценен фундаментальный труд В. Хофнера и Э.-Л. Шванднера, в котором градостроительство Великой Греции уже не только теоретически, но и практически отделено от градостроительных программ Гипподама Милетского. Это два связанных причинно-следственной связью, но разных в хронологическом отношении социокультурных явления21. Именно тот экспериментальный и практический опыт, который появился при основании и массовой застройке городов в Великой Греции, и привел Гипподама Милетского к появлению его проектов городов, адаптированных для строительства новых и перестройки уже существовавших поселенческих структур в Восточном и Западном Средиземноморье. Города Гипподама Милетского, созданные на основании квадратной сетки и застроенные стандартными в планировочном отношении домами с унифицированным набором помещений, явились к тому же лучшим практическим воплощением философской идеи гражданского равенства в демократическом обществе классической эпохи22.

22. Hoepfner 1989, 7–26; 1999, 207–212.

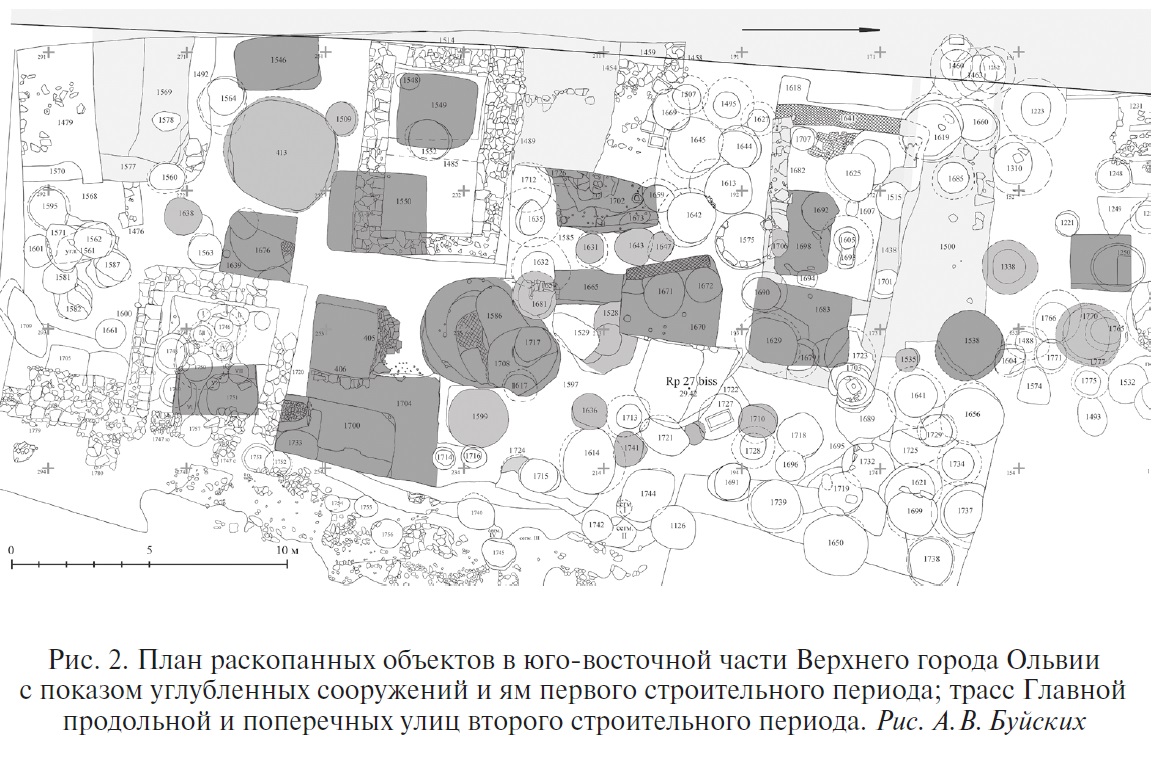

Мой интерес к городской планировке Ольвии вызван значительным объемом информации, полученной в результате археологических исследований юго-восточной части Верхнего города в последние десятилетия. Здесь была открыта серия объектов, позволившая детализировать строительные периоды в рамках первых двух столетий жизни города; установлено наличие в Ольвии нового культового участка, городского теменоса, главной сакральной патронессой которого была Афродита (рис. 2)23. Помимо этого, удалось сделать важные наблюдения над формированием ранней городской поселенческой структуры, развитием ее планировки и застройки. На этом основании уже высказано предположение, что пространственное освоение Ольвии соответствовало общей практике, выработанной в процессе колонизации Западного Средиземноморья, а именно на верхнем плато от момента ее основания были выделены площади для будущих общественных и жилых зон24. Именно в этом месте необходимо вспомнить мнение Ю.Г. Виноградова о том, что Ольвия изначально была спланирована как центр государства, поскольку после середины VI в. до н.э. в ней появились «основные элементы монолитной урбанистической структуры»25. Поэтому новые данные вместе с известными ранее позволили еще раз обратиться к городской планировочной структуре Ольвии, исследованию которой и посвящена данная статья.

24. Buyskikh 2005, 164.

25. Vinogradov 1989, 62. Это заключение можно откорректировать лишь хронологически, в остальном, как видно, оно не утратило своей актуальности. Более того, следует обратить внимание, что оно было высказано вразрез доминировавшей в те годы среди исследователей Ольвии идеи стихийности ее развития на раннем этапе.

Прежде всего установлено, что наиболее ранние строительные объекты, известные в южной части Верхнего города, датируются первой четвертью VI в. до н.э. Они представлены разного рода углублениями и ямами для утилизации мусора, что указывает на постоянный характер жизнедеятельности первого поколения колонистов. Объекты, которые можно уверенно определить как жилые26, зафиксированы пока для начала второй четверти этого столетия. Несмотря на то что сооружения, синхронные времени основания Ольвии, установленному нами по наиболее ранним керамическим фрагментам, все еще не обнаружены, даже те объекты, что уже известны, очень важны27.

27. Необходимо помнить, что структуры, связанные с ранней строительной деятельностью, еще недавно датировались только после середины VI в. до н.э. (Kryzhitskiy 1993, 40). Единственным исключением казался только Западный теменос, ранний строительный горизонт которого отнесен к первой половине этого столетия (Rusyaeva 1994, 81).

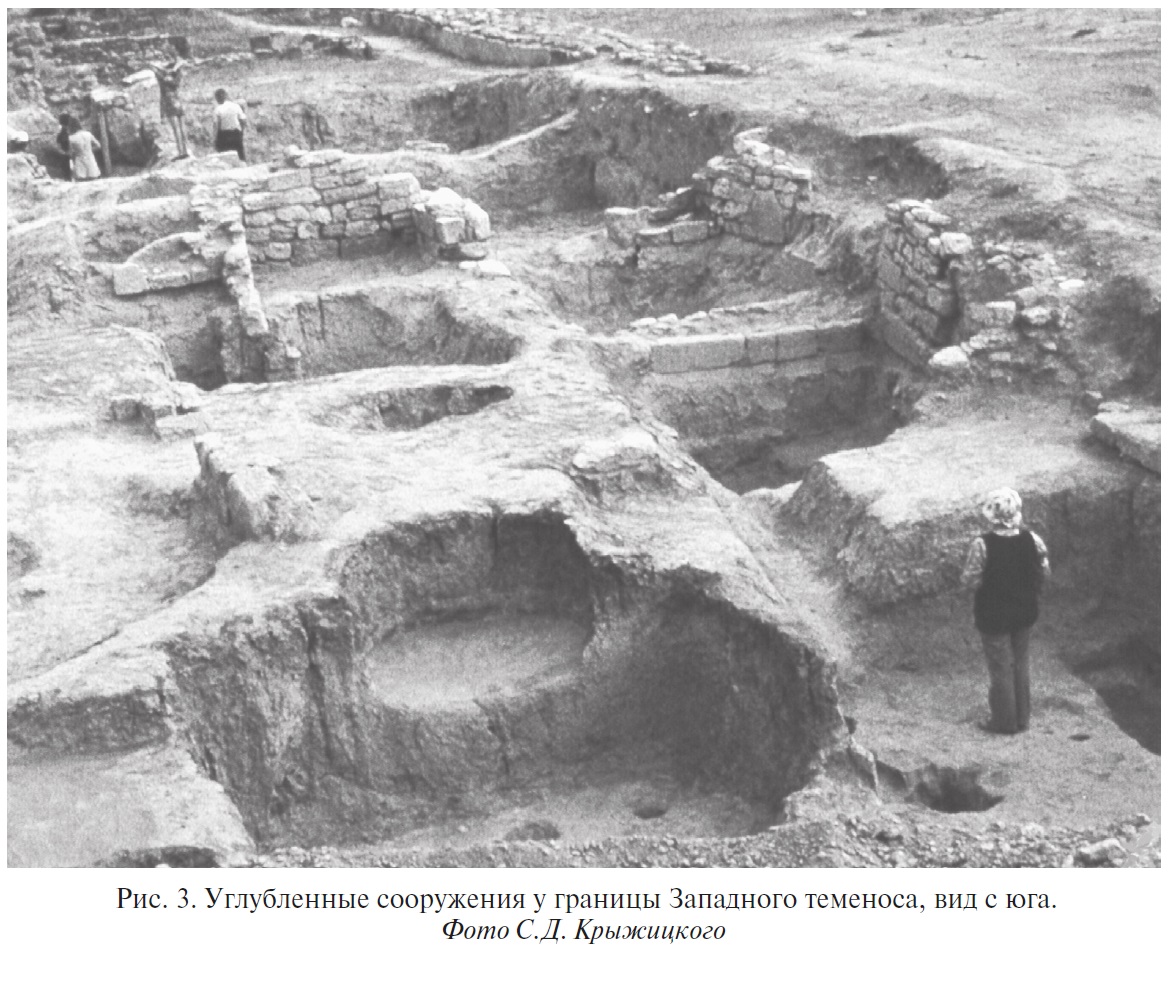

Жилища раннего строительного периода в южной части Верхнего города Ольвии представлены однокамерными строительными комплексами, углубленными или слегка заглубленными в материк, преимущественно квадратной и прямоугольной, реже – круглой формы, с материковыми, сырцовыми или каменными стенками котлованов (рис. 2)28. Лишь в редчайших случаях эти объекты взаимно перекрывались, в большинстве своем они расположены свободно, в несколько рядов вдоль края верхней террасы, ориентированы по сторонам света. В течение последней четверти VI в. до н.э., но не позднее конца этого столетия, все углубленные объекты были засыпаны, а поверхность нивелирована – этот факт определяет окончание раннего строительного периода29. Следует вспомнить аналогичную серию углубленных жилищ, расположенных более компактно вдоль Главной продольной улицы в центре города (рис. 3)30. Расположение углубленных жилищ рядами указывает на определенную пространственную регламентацию построек. С.Д. Крыжицкий и А.С. Русяева отметили такой важный элемент городской инфраструктуры, как стихийно формирующаяся уже во второй половине VI в. до н.э. продольная улица.

29. Ранее С.Д. Крыжицкий относил засыпь всех углубленных жилищ лишь к концу первой четверти или началу V в. до н.э.: Kryzhitskiy 1993, 41.

30. Kryzhyc’kyj, Rusjajeva 1978, рис. 2.

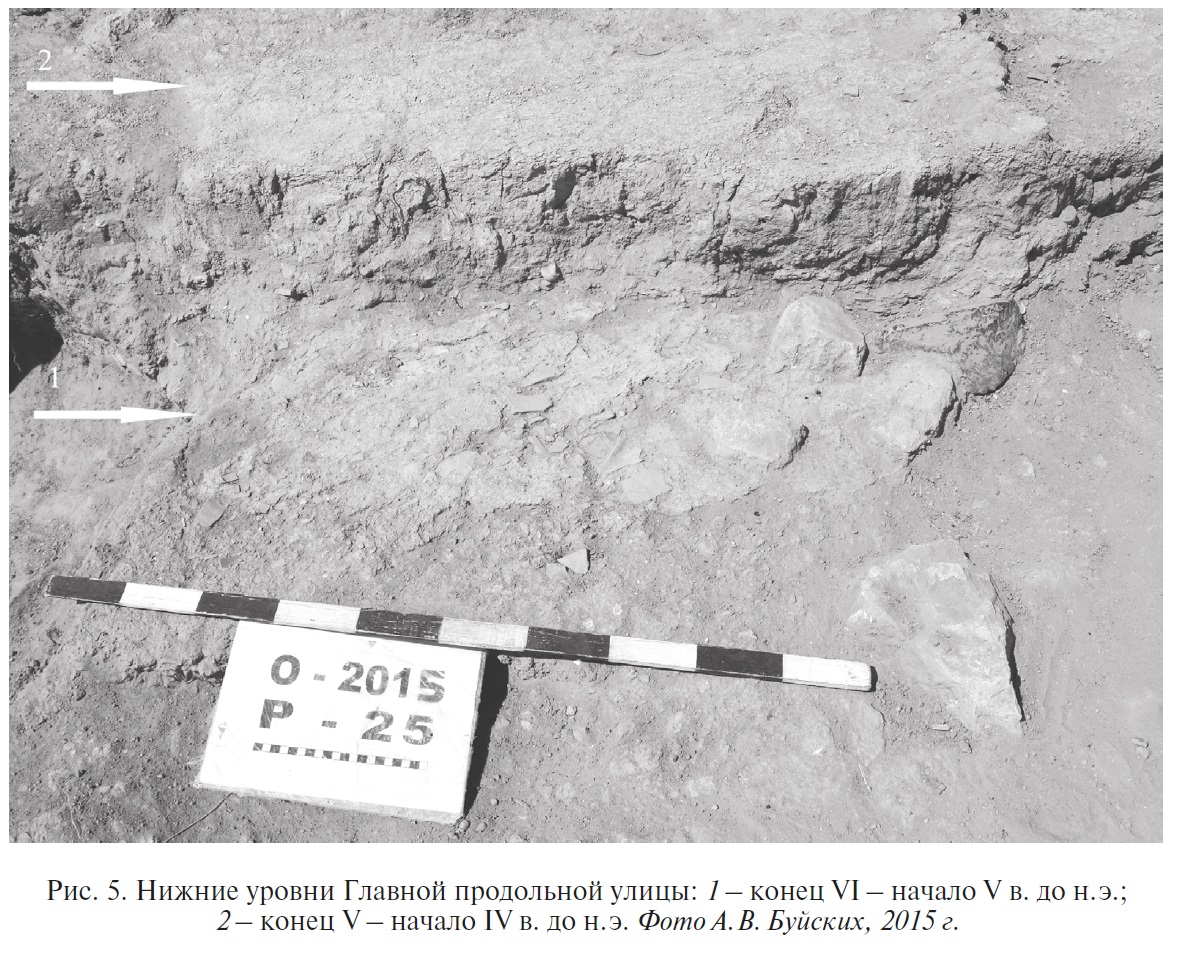

Вопрос о времени появления градостроительного плана в Ольвии представляет особенный интерес. Работами предыдущих лет в центральной части города была прослежена преемственность планировочной сети для доримского времени31. То же самое можно теперь говорить и для его южной части. Здесь был открыт отрезок продольной улицы, длиной более 20 м, шириной порядка 5 м. Улица функционировала вплоть до конца римской эпохи32. Улица вымощена керамическими фрагментами, мелким бутом вперемешку с костями животных, по верхнему уровню сохранилась часть ее западного бордюра (рис. 4). Удалось выявить также нижний уровень этой улицы, залегавший на глубине 1 м от верхнего, устроенный на древнем гумусе; улица имела черепяное покрытие с подложенными голышами (рис. 5)33. Археологические материалы из нижнего уровня улицы датируются концом VI – началом V в. до н.э.

32. Судя по стратиграфии напластований, улица могла функционировать и в позднеантичное время (Krapivina 2014, 146, рис. 182–184).

33. Аналогичное покрытие улиц зафиксировано повсеместно в центральной части Верхнего города (Levi 1985, 117–118).

Открытие нового отрезка продольной улицы позволило не только подтвердить зафиксированную ранее преемственность планировочной сети Ольвии. Оказалось, что такая преемственность характерна для уличной сети почти всего тысячелетнего периода существования города, который в первые века нашей эры занимал южную часть верхнего плато. Удалось также выяснить, что появление уличной сети знаменует собой новый этап урбанистического развития Ольвии, который последовал после единовременной засыпи углубленных земляных структур34. Это значит, что только начиная от конца последней четверти VI в. до н.э. можно говорить о целенаправленном внедрении упорядоченной городской планировки по верхнему плато. Предположение о том, что Главная продольная улица начала формироваться еще во второй половине этого столетия, о чем свидетельствуют вытянутые с севера на юг ряды полуземлянок, не следует отрицать. В этом предположении имеется смысл, следует только отказаться от идеи стихийности пространственного развития городского организма как чуждой для развития колониального эллинского полиса35. Речь идет о становлении города как сложной комплексной системы: перспективное развитие его было продумано и явилось одним из элементов этой системы; оно выразилось, в частности, в определении на местности и резервации территорий для устройства разных в функциональном отношении городских зон. Кроме того, начало формирования инфраструктурной артерии города до появления общего градостроительного плана объясняется исключительной практичностью – Главная продольная улица начала формироваться по направлению линии водораздела.

35. Ю.А. Виноградов обосновал гипотезу, согласно которой политическая организация в северопричерноморских центрах опережала урбанистическое развитие (Vinogradov 1999, 108–109). Однако земляночный этап, по крайней мере для Ольвии, как представляется, не следует противопоставлять общему урбанистическому процессу. Более того, он явился тем самым необходимым ранним периодом существования города, когда население, сконцентрированное в одном месте, начало освоение внутреннего пространства и его застройку для долговременного проживания. Критику идеи стихийности в отношении развития полисной хоры Ольвии см. Marchenko 1994, 92–93.

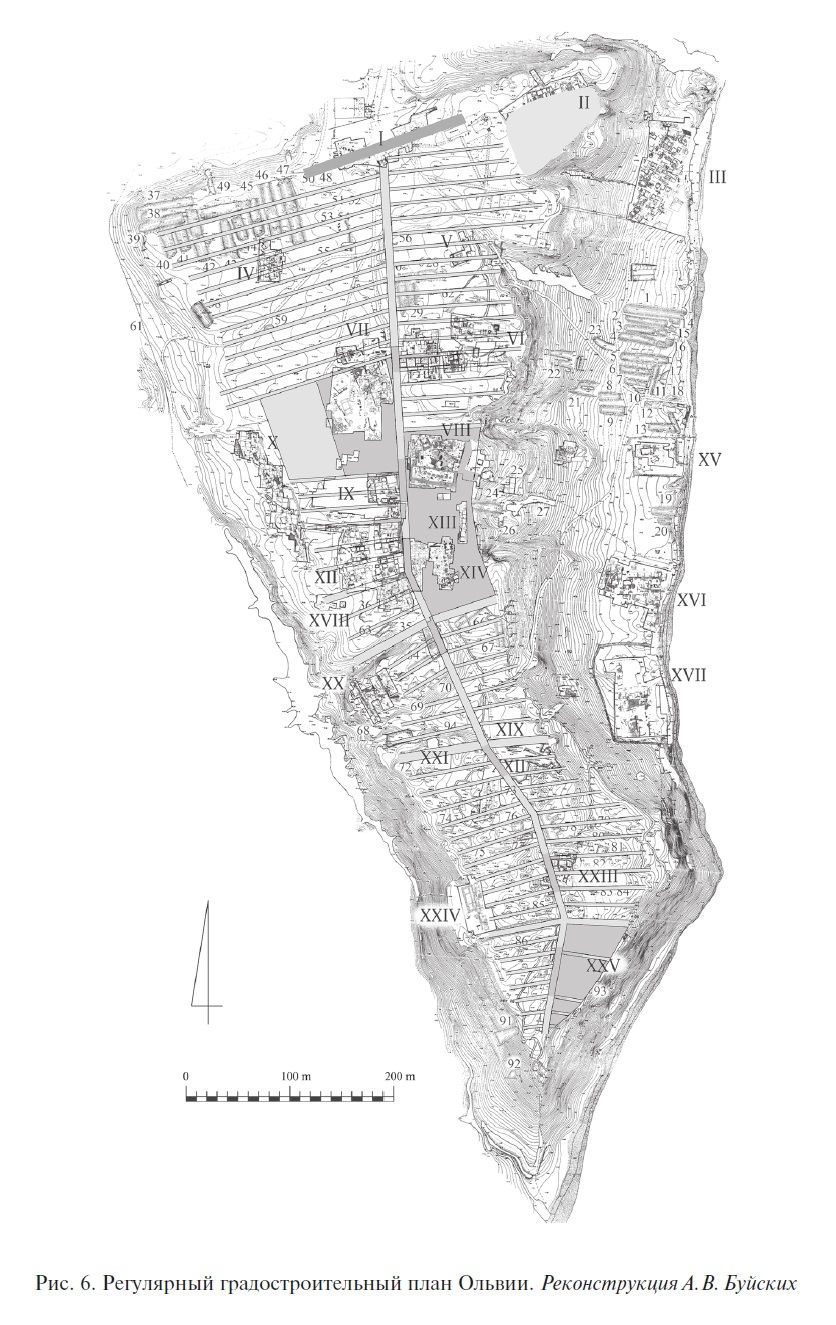

Именно поэтому Главная продольная улица стала центральной планировочной осью города, важнейшим элементом ее инфраструктуры. Новый отрезок этой продольной улицы, открытый в южной части Верхнего города, позволил реконструировать ее трассу на всю почти километровую длину, соединив ее отрезки, исследованные ранее в разных частях города (рис. 6)36. Очевидно, что трасса Главной продольной улицы представляет собой не строго прямую линию, а имеет несколько поворотов в северо-западном и северо-восточном направлении. Именно этот факт и подсказывает мысль, что основная артерия города была подчинена топографическим условиям местности, повторяя существовавшее направление водораздела верхнего плато. В местах поворотов поперечные улицы вполне могли иметь удвоенную ширину, равную ширине продольной. Очевидно, что благодаря этим поворотам Главная продольная улица как магистральная трасса разделила верхнее плато практически пополам. Такое расположение улицы позволяло к востоку и к западу нарезать одинаковое количество близких по размерам городских кварталов и вписать в новую уличную сеть площади, зарезервированные для общественных центров. Можно предположить, что в северной части, в месте максимального расширения треугольника Верхнего города, могли быть проложены еще несколько параллельных продольных улиц, имевших, однако, меньшую ширину и функциональную нагрузку, чем Главная.

Нарушением ритма квартальной нарезки стала выдающаяся северо-восточная оконечность верхнего плато, на которой практически сразу после основания города, в начале VI в. до н.э., был устроен некрополь (рис. 6, II)37. С севера продольная улица подходила к северному въезду в город, устроенному в месте природной перемычки между двумя балками – Северной (восточной) и Безымянной (западной). Здесь же в это время, не позднее рубежа VI–V вв. до н.э., был выкопан ров, ставший самым ранним оборонительным рубежом Ольвии, а во второй половине IV в. до н.э. сооружены Северные ворота (рис. 6, I)38. Второй въезд на городище был устроен с запада. На Западные ворота (рис. 6, Х) также была ориентирована одна из поперечных улиц, к которым скорее всего ворота и оказались привязанными, будучи построенными в позднеклассическое время.

38. Вопрос о ранней обороне Ольвии в виде земляных рвов подробно рассмотрен в Buyskikh, Fornasier 2022. Здесь следует только отметить, что идея Фармаковского о раннем земляном рве в северной части Ольвии (Farmakovsky 1910, 5–6), раскритикованная в дальнейшем (Karasev 1958, 16–28), полностью реабилитирована в результате недавнего открытия трассы аналогичного рва на территории так называемого предместья к западу от Верхнего города (раскопки велись в рамках совместного исследовательского проекта с Гете-университетом (Франкфурт-на-Майне) при финансовой поддержке Немецкого исследовательского общества (DFG), соруководитель проекта – Й. Форнасье).

Сказанное означает только одно – в настоящее время есть все основания утверждать, что Верхний город Ольвии имел регулярный градостроительный план с Главной продольной и несколькими магистральными поперечными улицами. Очевидно также, что регулярный план не был строго ортогональным, т.е. не имел повсеместных прямоугольных кварталов, хотя в центре ортогональность скорее всего была частично соблюдена. Подчиняясь трассе Главной продольной улицы, кварталы имели искаженную прямоугольную, отчасти трапециевидную форму. Целые блоки кварталов оказались развернутыми в соответствии с поворотами Главной улицы и подчинялись топографии верхнего плато. Современными раскопками в южной части города открыты три поперечные улицы (рис. 6, XXV), магистральная поперечная улица в месте первого поворота продольной улицы зафиксирована микрорельефом, сохранившимся на современной дневной поверхности в виде стометровой глубокой ложбины. Прослеженные отрезки Главной продольной улицы в южной части по верхнему и нижнему уровням позволили восстановить ее ширину порядка 5 м, что соответствует 10 локтям, производным от египетского (самосского или большого ионийского) фута в 0,35 м; ширина двух поперечных улиц достигала 3,5 м, или 10 футов указанного стандарта. В результате в южной части Верхнего города по обе стороны Главной продольной улицы реконструировано не менее 19 кварталов, шириной каждый в 12,25 м, что соответствует 35 футам. Часть поперечных улиц сохранилась вплоть до первых веков нашей эры, например, с севера и с юга они ограничивали административное здание в центре римской цитадели (рис. 6, XXIII). Кроме того, в месте пересечения Главной продольной улицы и северной оборонительной линии были устроены въездные ворота римской цитадели (рис. 6, XIX).

Длина кварталов варьировалась в зависимости от размеров каждого участка верхнего плато, последовательно увеличиваясь с юга на север39. Поперечные улицы эллинистического времени в центральной части, несмотря на измененную в ряде случаев ширину (как правило, в сторону уменьшения), зафиксировали почти без изменений трассы ранних улиц. Центральный квартал к западу от агоры (рис. 6, XII) сформировался в эллинистическое время путем объединения трех ранних кварталов, при этом отрезок одной из поперечных улиц сохранился в виде переулка-тупика между домами. То же наблюдение относится и к Главной продольной улице, первоначальная ширина которой была сужена при строительстве общественных сооружений в районе гимнасия (рис. 6, XIV) и Восточного теменоса (рис. 6, VIII) во второй половине IV в. до н.э. При этом все позднейшие искажения красных линий застройки по фронту Главной продольной улицы в отдельных кварталах не смогли изменить сохранявшуюся в течение столетий ее трассу. Интересно, что некоторые отрезки сохранились в первоначальном виде – улица, шириной порядка 5 м, была зафиксирована раскопками 1908 г.40 и четко вписалась в реконструированную трассу Главной продольной улицы.

40. Farmakovsky 1912, табл. III.

Вместе с разбивкой уличной сети и выделением на плане уже существовавшего Западного теменоса (рис. 6, VII) была очерчена агора (рис. 6, XIII). Неслучайно благоустройство Главной улицы и агоры оказались идентичными. Уже известно, что крупные голыши, привезенные в Ольвию, вероятно, в качестве судового балласта, затем вторично использовались в строительстве, в том числе в мощении улиц. Тротуары из голышей, зафиксированные Б.В. Фармаковским, не были исключением. Подмост с такими камнями зафиксирован также в южной части города, аналогичный подмост был выявлен и при охранных исследованиях агоры в 2002 г. Ее оформление в городском пространстве произошло, как установлено, также в последней четверти или ближе к концу VI в. до н.э.41

Формирование общественных зон в Верхнем городе представляет особенный интерес. Очевидно, что квартальная разбивка, наряду с резервированием общественных зон, предполагала также мобильное изменение их функционального использования, исходя из потребностей растущего и развивающегося города. Именно так последовательно увеличивалась площадь Южного теменоса (рис. 6, XXV). В позднеархаическое время он занимал территорию двух кварталов, в классическое время – четырех, а в эллинистическое время его площадь занимала уже семь городских кварталов. Однако Южный теменос появился на втором строительном периоде Ольвии, вместе с ее градостроительным планом.

Первый строительный период представлен только Западным теменосом (рис. 6, VII) и зарезервированной территорией в центре восточной части верхнего плато, на которой позднее возникли Восточный теменос (рис. 6, VIII) и агора (рис. 6, XIII). Пространственное развитие этих двух важнейших градостроительных образований, как считается, исследовано достаточно подробно. Коротко напомню, что, по мнению авторов раскопок, на раннем этапе территория Восточного теменоса была большей относительно его площади в эллинистическое время и с юга не имела ограды в виде Большой стои, отделявшей его от агоры. Возникновение теменоса в последней четверти VI в. до н.э. маркировано рядом объектов: прямоугольным каменным алтарем, квадратным в плане зданием, сложенным из массивных плит известняка, несколькими углублениями (ботросами и ямами), содержавшими сосуды с посвящениями Аполлону Дельфинию, Афине и Зевсу, разнообразным культовым инвентарем, а также серией углублений, интерпретированных в качестве ямок под деревья культовой рощи. Следующий период существования теменоса датирован серединой V в. до н.э., когда появились монументальный алтарь, ограда, отделившая теменос от Главной продольной улицы, и храм, сакральным патроном которого стал Аполлон Дельфиний, а также жертвенники и другие сооружения. В раннеэллинистическое время территория теменоса уменьшилась за счет расширения на север территории агоры и строительства Большой стои, был перестроен храм Аполлона Дельфиния и появился новый храм Зевса42.

Ольвийской агоре много внимания уделила А. Вонсович. Она попыталась сопоставить информацию о планировочном развитии западносредиземноморских городов и их общественных центров с археологическими реалиями Ольвии. Отмечено, что в городах Великой Греции нередко агора и ближайшие к ней городские территории имели культовые функции. При этом, анализируя ранний период существования ольвийской агоры, А. Вонсович установила, что параллельное наличие теменоса к северу от агоры позволяет говорить о том, что агора на раннем этапе имела политические и административные функции, но не обладала архитектурным убранством, имея в виду те административные сооружения, которые появились вокруг агоры только в эллинистическое время43.

В плане изучения общественных зон города заслуживает внимания гипотеза А.С. Русяевой о том, что на раннем этапе территория Западного теменоса, как и Восточного, была большей, чем в эллинистическое время. Это значит, что его южная граница доходила практически до северо-западного угла эллинистической агоры. Впоследствии же территория Западного теменоса сократилась за счет строительства в его юго-восточной части дикастерия. Сопоставление Восточного и Западного теменосов, наблюдения над хронологией их территориальных изменений и последовательности появления культовых сооружений дали возможность А.С. Русяевой сделать заключение об отсутствии статичных границ между двумя культовыми участками в раннее время, поскольку территория обоих теменосов изначально представляла собой единую сакральную зону, разделенную продольной улицей44. Однако при таком вполне логичном предположении за пределами внимания осталась агора и территориальное соотношение этих общественных центров.

Все рассмотренные точки зрения указывают на отсутствие единого мнения о территориальном развитии Ольвии. Поэтому предложенная в этой работе реконструкция планировки Верхнего города Ольвии позволила и мне внести целый ряд корректив в устоявшиеся в историографии представления о градостроительном развитии города и функциональном зонировании его территории.

Прежде всего очевидно то, что Западный теменос начал формироваться в центрально-северной части верхнего плато сразу при основании Ольвии как городской структуры; этот участок был изначально отделен от формирующихся параллельно жилых зон. В направлении север–юг он занимал не менее восьми, а с учетом предположения А.С. Русяевой, и десяти, кварталов появившегося позднее регулярного плана. Его открытая площадь составляет порядка 0,6 га, при этом общая площадь остается неизвестной до полного раскрытия в западном направлении, она могла быть равной не менее 1 га. Отделение сакрального пространства от профанного, частного и публичного, являлось одной из первостепенных задач пространственной размежевки городской территории при основании нового города. Вопрос, довольно давно заданный И. Малкиным, «How does man know where to worship his gods?», как видно, все еще остается актуальным, а появление теменоса небезосновательно рассматривается как один из основных этапов основания города45. Представляется, что в конкретной ситуации с Западным теменосом определяющую роль сыграл топографический фактор – открытые размеры Западного теменоса свидетельствуют, что он мог занимать всю площадь ровного, слегка понижавшегося в сторону Заячьей балки плато к западу от Главной продольной улицы.

Для Южного теменоса была зарезервирована вся юго-восточная оконечность верхнего плато, до первого поворота Главной продольной улицы. Отсутствие здесь плотной жилой застройки, характерной для эллинистического времени, подсказывает, что значительная площадь в южной части Верхнего города также была выведена из зоны жилой застройки и предназначалась уже только для общественных нужд – но на втором строительном периоде, после единовременной засыпи ранних углубленных сооружений. Территория Южного теменоса занимала семь кварталов на плане города и последовательно увеличивалась с 0,15 га в позднеархаическое время до 0,5 га в раннеэллинистическое время. При выборе места для Южного теменоса определяющим также оказался топографический фактор, но с несколько иным акцентом – его панорамное местоположение на краю высокого обрыва коренного берега указывало на вход в ольвийский порт. Афродита, как известно, покровительствовала мореплавателям-милетянам в Понте46.

Наибольшее количество дискуссионных моментов связано с интерпретацией памятников Восточного теменоса и агоры, особенно раннего периода их существования. Прежде всего современные представления о том, какие сооружения позволяют интерпретировать то место в городе, где они возведены в качестве городских теменосов, особенно на примере рассмотренного выше Западного теменоса, дают возможность сделать однозначный вывод: какие-либо основания для заключения о появлении Восточного теменоса в последней четверти VI в. до н.э. в настоящее время отсутствуют. Городской теменос как организованная пространственная структура, как известно, обладал рациональным набором структурных элементов, среди которых храм, алтарь и ограда были необходимыми, остальные сооружения, появившиеся сразу или в процессе его эксплуатации, имели второстепенное значение47. А.С. Русяевой принадлежит верное наблюдение – на Восточном теменосе не обнаружена привозная полихромная архитектурная терракота, служившая декором храмовой кровли и перекрытия алтарей48. Такие находки, свидетельствующие о существовании монументальных культовых сооружений в последней четверти VI – первой половине V в. до н.э., представлены обильной коллекцией на Западном теменосе49, в меньшем количестве они найдены на Южном теменосе50, и аналогичный алтарный декор известен в Борисфене51. Единственная терракотовая волюта, найденная на Восточном теменосе52, имела отношение скорее к декору алтаря, но не к фасаду храма.

48. Rusyaeva 2006b, 256.

49. Kryzhitskiy, Rusyaeva, Nazarchuk 2006, 100–114.

50. Buiskykh 2020, 46–60.

51. Bujskikh, Chistov 2018, 9–10, fig. 6, 8. Кроме Ольвии и Борисфена, идентичная коллекция архитектурной терракоты происходит из Сакральной зоны Истрии (Zimmermann 2005, 463–485).

52. Karasev 1964, 58–67, рис. 24–26, 33–34. Исходя из современных знаний о развитии ионического ордера в Ольвии позднеархаического – классического времени (см. подробнее Buĭskikh 2017, 194–203), критиковать А.Н. Карасева за предпринятую более полувека назад реконструкцию капители ионического ордера, ошибочную как в конструктивном (терракотовая облицовка деревянной основы), так и в стилистическом отношении (скопировано построение ионической капители северного портика Эрехтейона на Афинском Акрополе), сейчас, конечно, не следует. Также ошибочна и объемно-планировочная реконструкция раннего храма Аполлона Дельфиния с деревянным портиком, предложенная А.Н. Карасевым. Поэтому сформированное им представление о раннеклассическом храме Аполлона Дельфиния, стоявшем в окружении деревьев культовой рощи, имеет уже только историографическое значение и не может использоваться для дальнейших исторических интерпретаций в качестве научно обоснованной реконструкции.

Сказанное позволяет прийти к выводу, что в позднеархаической Ольвии существовало только два теменоса – Западный, самый ранний, сакральным патроном которого был Аполлон Иетрос, и Южный, следующий по времени появления, сакральной патронессой которого была Афродита. Третий, Восточный теменос, сакральным патроном которого стал Аполлон Дельфиний, появился на плане города позднее, ближе к середине V в. до н.э. При этом появление этого теменоса было подготовлено – место для отправления культа Дельфиния было выделено в северной части агоры уже в последней четверти VI в. до н.э. Но лишь к середине следующего столетия эта территория была обнесена оградой со стороны Главной продольной улицы, а сам теменос обозначен первыми монументальными сооружениями.

Такой вывод требует нового обоснования развития городского пространства Ольвии. С начала VI в. до н.э., наряду с Западным теменосом, значительная по размерам территория верхнего плато была зарезервирована для устройства общественного центра, агоры. При последовавшей позднее разбивке регулярного плана агора заняла территорию не менее 12 кварталов, площадью около 1,3 га. Поэтому к функциям ольвийской агоры в раннее время необходимо вернуться еще раз. Прежде всего ее расположение в центре Ольвии вполне соответствует идее функционального зонирования городской территории, заложенной в градостроительную концепцию архаической эпохи53. Это значит, что и функциональное назначение этой территории в Ольвии должно было быть близким.

Представляется, что поиски исходного варианта регулярного плана, реализованного в Ольвии, ведут к так называемым «полосатым городам» (Streifenstädte по В. Хофнеру – Э.-Л. Шванднеру), основанным в Южной Италии и Сицилии в процессе Великой греческой колонизации54. Типовой образец градостроительного плана состоял в наличии одной или нескольких (в зависимости от размера селитебной зоны) прямых планировочных осей или продольных улиц, пересекавшихся с такими же поперечными, в месте их пересечения был образован один или несколько градостроительных узлов или городских общественных центров – агора и теменос(-ы); остальная территория была занята жилыми зонами, разделенными поперечными улицами на стандартные по ширине полосы кварталов, длина которых могла достигать 100 и более футов55. Гениальность изобретения такого градостроительного плана заключалась в его основной концепции – простоте и универсальности, что нашло отражение в повсеместном распространении и быстрой практической реализации.

55. В Черноморском регионе план города с регулярными полосами кварталов подозревается пока только для Гераклеи Понтийской (Hoepfner, Schwandner 1994, 12, Abb. 7).

Колониальный город, построенный по регулярному (как правило, ортогональному) принципу, был рассчитан на долговременное существование, поэтому он учитывал демографические изменения, которые должны были произойти уже через поколение и далее, что выразилось в резервировании значительных территорий для перспективного увеличения жилых зон. Поскольку ортогональный план нового города предназначался для реализации преимущественно на равнинной территории (сицилийский Наксос, Мегара Гиблея, Сиракузы, Метапонт, Посейдония и др.), еще одной его важной особенностью стала быстрая адаптация к новым условиям, выразившаяся в умелом использовании неровного рельефа. При наличии единого принципа пространственного построения городской среды каждый городской план, исходя из особенностей микрорельефа местности, демонстрирует определенную композиционно-планировочную вариантность. Именно эта черта дала возможность строителям при разбивке уличной сети поворачивать под разными углами отдельные отрезки главной трассы и вместе с ней системы меридиональных улиц. В результате агора могла иметь нерегулярный план, теменос мог устраиваться на удалении от агоры, при этом они были обязательно связаны одной или несколькими магистральными осями56.

То, что роль агоры в городе с течением времени менялась, также общеизвестно. Агора обладала несколькими функциями, как установлено, равными по своей значимости для общественной жизни каждого полиса. Это было место публичного отправления культов, встречи граждан, общего собрания гражданского коллектива, его постоянной политической активности57. Вследствие этого агора представляла собой не просто площадь, она, как правило, застраивалась разного рода общественными и культовыми сооружениями, включая алтари, причем сакральная часть не была отделена от остальной территории агоры58.

58. О культовой функции агоры см. Martin 1956, 33–34; Kenzler 1999, 138–140. Хрестоматийный пример – агора Мегары Гиблеи, окруженная общественными сооружениями типа героона и гестиатория, на которой находилось несколько храмов, при наличии отдельного городского теменоса (Mertens 2001, 51–54; 2010, 61–66, Abb. 3); см. также исследования по организации агоры в Афинах архаического и раннеклассического времени: Thompson, Wycherley 1972; в городах северо-восточного Пелопоннеса того же времени: Donati 2011, 102–103.

Именно поэтому религиозная функция также была присуща ранней агоре Ольвии и отвергать ее, как это сделала ранее А. Вонсович, нет оснований. И то, что на агоре были открыты ямы и углубления с культовым инвентарем, свидетельствует только в пользу этого предположения. На раннем этапе ольвийская агора представляла собой единое в функциональном отношении пространство, северная часть которого была отведена для культовой деятельности, связанной с почитанием Аполлона Дельфиния, Зевса и Афины.

При исследовании градостроительного плана Ольвии следует обратить внимание на одну специфическую особенность, связанную с его практической реализацией. Очевидно отсутствие в Ольвии фронтальной многокамерной застройки с двумя домами по узкой стороне квартала. Такая застройка являлась неотъемлемой частью градостроительных образований архаического времени, т.е. того исходного варианта, который был положен в основу ольвийского регулярного плана. Относительно небольшая ширина квартала на плане Ольвии позволяет предполагать, что он был рассчитан скорее всего на один дом по узкой стороне каждого квартала. Интересно то, что ширина квартала по узкой стороне в Ольвии равна или приблизительно равна половине квартала архаической застройки в городах Великой Греции, в частности на Сицилии59. И этот момент не является случайным совпадением, наоборот, он подсказывает, что общее направление реконструкции градостроительного плана Ольвии выбрано верно.

В Ольвии этот строительный период представлен наземными, частично заглубленными ниже дневной поверхности того времени жилыми домами из сырцового кирпича на каменных цоколях, причем их строительство началось незадолго до появления регулярного градостроительного плана60. Значительные поздние напластования по всей площади Ольвии до сих пор не дали возможности не только проследить полную планировку отдельных домов, но и полностью реконструировать раннюю застройку в пределах хотя бы одного квартала. Тем не менее можно говорить, что такие дома состояли, как минимум, из двух помещений, лишь в редких случаях прослежена ограда внутреннего двора. Пока также нет оснований утверждать, что ольвийские дома имели уличный фронт застройки, как, например, дома этого времени в Милете, хотя они и имеют определенное сходство с ними в расположении помещений вокруг внутренних дворов61. Обычные многокамерные дома с внутренними дворами и каменными подвалами, знаменующие следующий, третий строительный период, появились в Ольвии не ранее второй половины IV в. до н.э. На территории Верхнего города эти дома перекрыли дома второго строительного периода с сырцовыми стенами, при этом они оказались вписанными в распланированные ранее городские кварталы62. Нельзя исключать, что уменьшенная вдвое ширина ольвийского квартала относительно квартала типовой схемы в регулярных городах Великой Греции может объясняться сложностью местного микрорельефа и относительно небольшими размерами жилых зон, что не позволило возводить в каждом квартале по два многокамерных дома типовой планировки вдоль фронта продольной улицы. Не следует также забывать о превалирующем влиянии на организацию жилого строительства в Ольвии домостроительства, распространенного в Ионии, для которой также нехарактерны дома типовой структуры, известные по памятникам Великой Греции63. В этом заключается еще одна особенность урбанистического развития Ольвии.

61. Senff 2000, 29–37, Abb. 5; Lang 1996, Abb. 79–88. Проблема правомерности соотношения отдельных строительных комплексов архаического времени, раскопанных на целом ряде памятников Ионии, и на этом основании – общих реконструкций градостроительных планов этих городов с учетом материалов Милета хорошо показана и на примере архаического Эфеса (Kerschner 2017, 487–488).

62. Неслучайно в последней обобщающей работе, посвященной строительным комплексам Центрального квартала, второй период выглядит самым проблемным в плане реконструкции отдельных домов (Kryzhitskiy, Leypunskaya 2014, 19–32, рис. 36–37).

63. Этот момент уже отмечен для стилистики декора ионического ордера в монументальной архитектуре Ольвии позднеархаического времени (Buĭskikh 2017, 229).

Очевидно, что регулярный градостроительный план и жилая застройка Ольвии имели свою специфику, при которой Верхний город оказался распланированным без синхронного появления плотной квартальной застройки. Этим планировка и жилая застройка Ольвии отличалась от планировочной схемы соседнего Борисфена. Здесь после 540-х годов до н.э. возводились многокамерные дома со стенами из сырцовых кирпичей на каменных цоколях; помещения группировались вокруг внутренних дворов. Современные исследования градостроительной ситуации показывают, что город Борисфен получил прямоугольную, но не ортогональную планировку; при этом уличная сеть не была строго параллельной, кварталы различались в размерах, а многокамерные дома не имели стандартных планов, хотя и строились вдоль уличных фронтов64. Из общественных центров в Борисфене открыт теменос65, местоположение общественного центра (агоры) еще доподлинно не установлено, хотя, исходя из двух открытых сооружений с простадами, получивших интерпретацию в качестве гестиаториев, уже обоснованно подозревается66.

65. Nazarov 2001, 154–165.

66. Chistov, Krutilov 2014, 213, fig. 8; Bujskikh, Chistov 2018, 19.

В целом создается впечатление, что не во всем удачный опыт реализации регулярной планировки и застройки в Борисфене был максимально учтен при последовавшем через сорок лет обустройстве градостроительного плана Ольвии. Однако и в отношении Ольвии, большая часть территории которой до сих пор не раскопана, пока нельзя утвердительно говорить о полном соблюдении градостроительного плана и о строительстве жилых домов с уличным фронтом застройки. Скорее всего предложенную в этой работе реконструкцию плана можно пока интерпретировать в качестве идеальной градостроительной модели, практическая реализация которой могла отличаться от первоначального замысла. При этом те дома, что раскопаны, при всем недостатке имеющейся информации позволяют заключить об их большем соответствии основным принципам домостроительства позднеархаического и раннеклассического времен, принятым в Восточном Средиземноморье (одно-два, редко три помещения, нерегулярный внутренний двор), чем в Великой Греции (многокамерные дома стандартной планировки)67.

Из сказанного следует, что регулярный градостроительный план в Ольвии действительно существовал. Градостроительную программу, реализованную в пределах Верхнего города, площадь которого без учета склонов составляла порядка 28 га, вполне можно соотнести с аналогичными урбанистическими системами, возникшими в период Великой греческой колонизации. Ольвийский план является их наиболее поздней репликой, значительно менее сложной и менее масштабной. Некрополь и общественные центры занимали порядка 3–4 га от общей площади, остальная территория была отдана под организацию жилых зон и обустройство инфраструктуры.

Характерной чертой реализованного в Ольвии градостроительного решения, которую вполне можно воспринимать как местную инновацию, является отсутствие плотной внутриквартальной застройки стандартными домами – их заменили более простые в объемном отношении дома. Жилые кварталы были рассчитаны на один дом по узкой стороне. Поэтому практическое соединение двух строительных традиций, западно- и восточносредиземноморской, можно считать характерной особенностью пространственного и градостроительного развития Ольвии в позднеархаический период. Нельзя исключать, что дальнейшие исследования ранних градостроительных систем позволят экстраполировать такой вывод и на другие полисы Причерноморья, основанные в позднеархаическое время, или, наоборот, подтвердить уникальность реализованного в Ольвии регулярного градостроительного плана.

Библиография

- 1. Bergquist, B. 1967: The Archaic Greek Temenos. A Study of Structure and Function. Lund.

- 2. Брашинский, И.Б. Рец.: Wąsowicz A. Olbia Pontique et son territoire. L’aménagement de l’espace. Paris, 1975. СА 3, 1977. 300–308.

- 3. Buĭskikh, A.V. 2017: Local architectural styles in the Northern Black Sea (with a particular focus on the Ionic Order). In: V. Kozlovskaya (ed.), The Northern Black Sea in Antiquity. Networks, Connectivity, and Cultural Interactions. Cambridge, 192–230.

- 4. Буйских, А.В. Черепица и архитектурная терракота храма Афродиты в Ольвии. В кн.: А.В. Буйских, Н.А. Сон (ред.), Від античності до християнства. Збiрник наукових статей, присвячений 70-рiччю Вiталiя Михайловича Зубаря. Київ, 2020. 46–60.

- 5. Bujskikh, A.V. 2015: The southern temenos in Pontic Olbia (preliminary results of the investigation). Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 21, 222–250.

- 6. Bujskikh, A.V. 2017: From dugouts to houses: urban development in Late Archaic Olbia Pontica. Caiete ARA 8, 5–16.

- 7. Буйских, А.В. Некоторые полемические заметки по поводу становления и развития Борисфена и Ольвии в VI в. до н.э. ВДИ 2, 2005. 146–165.

- 8. Буйских, А.В. Пространственное развитие Херсонеса Таврического в античную эпоху. (МАИЭТ, Suppl. 5). Симферополь, 2008.

- 9. Буйских, А.В. Архаическая расписная керамика из Ольвии (восточногреческая, лаконская, коринфская, имитации). Киев, 2013.

- 10. Буйских, А.В. Южный теменос Ольвии Понтийской (предварительные итоги изучения). ВДИ 2, 2015. 6–21.

- 11. Буйских, А.В., Золотарев, М.И. Градостроительный план Херсонеса Таврического. ВДИ 1, 2001. 111–132.

- 12. Bujskikh, A.V., Chistov, D.E. 2018: Architectural details and monumental buildings at Borysthenes. Caiete ARA 9, 5–22.

- 13. Buyskikh, A.V., Fornasier, J. 2022: The City et/versus its Suburb: the Spatial Development of Pontic Olbia. Ancient Civilizations from Scythia to Siberia (in print).

- 14. Castagnoli, F. 1971: Orthogonal Town Planning in Antiquity. Cambridge (MA)–London.

- 15. Чистов, Д.Е. Жилое домостроительство Березанского поселения второй половины VI – первой половины V в. до н.э. Археологические вести 23, 2017. 132–152.

- 16. Чистов, Д.Е. Урбанизация античных центров Северного Причерноморья в VI – начале V вв. до н.э. Сходства и различия. В сб.: В.Ю. Зуев, В.А. Хршановский (ред.), Боспорский феномен. Общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Материалы международной научной конференции. Ч. 2. СПб., 2018. 8–24.

- 17. Chistov, D., Krutilov, V. 2014: The archaic town on the Berezan island: new studies on the chronology and urban planning of the Berezan settlement. In: N. Povalahev (Hrsg.), Phanagoreia und darüber hinaus… Festschrift für Vladimir Kuznetsov. Göttingen, 209–229.

- 18. Diehl, E. 1937: Olbia 4. In: RE. XVII, 2, 2405–2423.

- 19. Donati, J.C. 2011: Civic buildings and the early Greek agora: the view from the Peloponnese. In: A. Giannikouri (ed.), The Agora in the Mediterranean from Homeric to Roman Times. International Conference, Kos 14–17 April 2011. Athens, 101–111.

- 20. Фармаковский, Б.В. Раскопки в Ольвии. ОАК за 1907 год, 1910. 1–66.

- 21. Фармаковский, Б.В. Раскопки в Ольвии. ОАК за 1908 год, 1912. 1–84.

- 22. Gerkan, A. von 1924: Griechische Städteanlagen. Untersuchungen zur Entwicklung des Städtebaues im Altertum. Berlin–Leipzig.

- 23. Greaves, A.M. 2004: The cult of Aphrodite in Miletos and its colonies. Anatolian Studies 54, 27–33.

- 24. Haverfield, F. 1913: Ancient Town-Planning. Oxford.

- 25. Hoepfner, W. 1989: Die frühen Demokratien und die Architekturforschung. In: W. Schuller, W. Hoepfner, E.-L. Schwandner (Hrsg.), Demokratie und Architektur. Der hippodamische Städtebau und die Entstehung der Demokratie. Konstanzer Symposion vom 17. bis 19. Juli 1987. München, 9–13.

- 26. Hoepfner, W. 1999: Die Epoche der Griechen. In: W. Hoepfner (Hrsg.), Geschichte des Wohnens. Bd. I. 5000 v. Chr. – 500 n. Chr. Vorgeschichte, Frühgeschichte, Antike. Stuttgart, 123–515.

- 27. Hoepfner, W., Schwandner, E.-L. 1994: Haus und Stadt im klassischen Griechenland. (Wohnen in der klassischen Polis, I). 2. Aufl. München.

- 28. Карасьов, О.М. До питання про найдавніші вали і рови Ольвії. Археологічні пам’ятки УРСР VII, 1958. 16–28.

- 29. Карасев, А.Н. Монументальные памятники ольвийского теменоса. В сб.: В.Ф. Гайдукевич (ред.), Ольвия. Теменос и агора. М.–Л., 1964. 27–49.

- 30. Kenzler, U. 1999: Studien zur Entwicklung und Struktur der griechischen Agora in archaischen und klassischen Zeit. (Europäische Hochschulschriften. Reihe 38, Archäologie). Frankfurt am Main.

- 31. Kenzler, U. 2000: Vom dörflichen Versammlungsplatz zum urbanen Zentrum. Die Agora im Mutterland und in den Kolonien. In: F. Krinzinger (Hrsg.), Die Ägäis und das westliche Mittelmeer. Beziehungen und Wechselwirkungen 8. bis 5. Jh. v. Chr. Wien, 23–28.

- 32. Kerschner, M. 2017: The spatial development of Ephesos from ca. 1000 – ca. 670 BC against the background of the other early Iron Age settlements in Ionia. In: A. Mazarakis Ainian, A. Alexandridou, X. Charalambidou (eds.), Regional Stories Towards a New Perception of the Early Greek World. Acts of an International Symposium in Honour of Professor Jan Bouzek, Volos 18–21 June 2015. Volos, 487–512.

- 33. Книпович, Т.Н. Некрополь в северо-восточной части Ольвийского городища (по раскопкам 1937 г.). СА 6, 1940. 92–106.

- 34. Книпович, Т.Н. Некрополь на территории Ольвии. КСИИМК Х, 1941. 112–120.

- 35. Kolb, F.1984: Die Stadt im Altertum. München.

- 36. Крапивина, В.В. Ольвія Понтійська. Греко-римський та пізньоантичний періоди. Київ, 2014.

- 37. Крыжицкий, С.Д. Жилые ансамбли древней Ольвии IV–II вв. до н.э. Киев, 1971.

- 38. Крыжицкий, С.Д. Архитектура античных государств Северного Причерноморья. Киев, 1993.

- 39. Крыжицкий, С.Д., Лейпунская, Н.А. Жилые дома Центрального квартала в районе агоры. В кн.: С.Д. Крыжицкий, Н.А. Лейпунская (ред.), Жилые дома Центрального квартала Ольвии. (МАИЭТ, Suppl. 13). Симферополь–Керчь, 2014. 6–62.

- 40. Крыжицкий, С.Д., Русяева, А.С., Назарчук, В.И. Архитектурная терракота VI–V вв. В кн.: В.Н. Зинько (отв. ред.), Древнейший теменос Ольвии Понтийской. (МАИЭТ, Suppl.2). Симферополь, 2006. 100–114.

- 41. Крижицький, С.Д., Каряка, О.В. До історії створення загального плану архітектурно-будівельних залишків Ольвії. Археологія 3, 66–80. Причерноморья. Киев. 2017.

- 42. Крижицький, С.Д., Русяєва, А.С. Найдавніші житла Ольвії. Археологія 28, 1978. 3–25.

- 43. Кузнецов, В.Д. Домостроительство Северного Понта (эпоха архаики). В кн.: В.Д. Кузнецов (ред.), Фанагория. Результаты археологических исследований. Т. 7. (Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 4). М., 2018. 117–135.

- 44. Lang, F. 1996: Archaische Siedlungen in Griechenland. Struktur und Entwicklung. Berlin.

- 45. Lavas, G.P. 1974: Altgriechisches Temenos: Baukörper und Raumbildung. Diss. Basel–Stuttgart.

- 46. Леви, Е.И. Материалы ольвийского теменоса (общая характеристика). В сб.: В.Ф. Гайдукевич (ред.), Ольвия. Теменос и агора. Л., 1964. 131–174.

- 47. Леви, Е.И. Ольвия. Город эпохи эллинизма. Л. 1985.

- 48. Malkin, I. 1987: Religion and Colonization in Ancient Greece. (Studies in Greek and Roman Religion, 3). Leiden–New York–København–Köln.

- 49. Марченко, К.К. «Стихийная линия» греческой колонизации или К вопросу о характере и путях формирования сельского населения Северо-Западного Причерноморья позднеархаического периода. ВДИ 4, 1994. 92–99.

- 50. Martin, R. 1956: L’urbanisme dans la Grèce antique. Paris.

- 51. Martin, R. 1983: L’espace civique, religieux et profane dans les cités grecques de l’archaїsme à l’époque hellénistique. In: Architecture et société. De l’archaїsme grec à la fin de la République. Actes du Colloque international organisé par le Centre national de la recherche scientifique et l’École française de Rome (Rome 2–4 décembre 1980). Roma, 9–41.

- 52. Martin, R. 1987: Rôle des principes fonctionnels dans l’urbanisme de la Grèce antique. In: M. Roland, Architecture et urbanisme : aspects historiques et fonctionnels. Roma, 89–117.

- 53. McDonald, W.A. 1943: The Political Meeting-Places of the Greeks. Baltimore.

- 54. Mertens, D. 2001: Mégara Hyblaea. Retours sur l’agora. In: E. Greco (ed.), Architettura, urbanistica, societànel mondo antico. Giornata di studi in ricordo di Roland Martin. Paestum, 51–63.

- 55. Mertens, D. 2010: Von Megara nach Selinunt. Raumordnung und Baukunst als Mittel zur Identitätsbildung griechischer Poleis während der großen Kolonisation. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung 116, 55–103.

- 56. Назаров, В.В. Святилище Афродиты в Борисфене. ВДИ 1, 2001. 154–165.

- 57. Фармаковський, Б.В. Розкопування Ольбії р. 1926. Одеса, 1929.

- 58. Robinson, B.A. 2016: Urbanplanning and infrastructure. In: M.M. Miles (ed.), A Companion to Greek Architecture. Chichester, 241–253.

- 59. Rusyaeva, A.S. 1994: Investigations of the Western temenos of Olbia. Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 1/1, 80–102.

- 60. Русяева, А.С. Западный теменос в контексте истории и духовной культуры Ольвийского полиса. В кн.: В.Н. Зинько (отв. ред.), Древнейший теменос Ольвии Понтийской. (МАИЭТ, Suppl. 2). Симферополь, 200. 226–246.

- 61. Русяева, А.С. Теменосы Ольвии (сравнительная характеристика). В кн.: В.Н. Зинько (отв. ред.), Древнейший теменос Ольвии Потийской. (МАИЭТ, Suppl. 2). Симферополь, 2006. 247–260.

- 62. Senff, R. 2000: Die archaische Wohnbebauung am Kalabaktepe in Milet. In: F. Krinzinger (Hrsg.), Die Ägäis und das westliche Mittelmeer. Beziehungen und Wechselwirkungen 8. bis 5. Jh. v. Chr. Wien, 29–37.

- 63. Thompson, H.A., Wycherley, R.E. 1972: The Agora of Athens: The History, Shape and Uses of an Ancient City Center. (The Athenian Agora, 14). Princeton (NJ).

- 64. Виноградов, Ю.А. Греческая колонизация и греческая урбанизация Северного Причерноморья. Stratum plus 3, 1999. 101–115.

- 65. Виноградов, Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса. Москва, 1989.

- 66. Wąsowicz, A. 1975: Olbia Pontique et son territoire. L’aménagement de l’espace. Paris.

- 67. Wąsowicz, A. 1996: Deux modèles d’aménagement de l’espace dans les colonies grecques. Archeologia XLXI, 7–18.

- 68. Wycherley, R.E. 1967: How the Greeks Built Cities. 2nd ed. London–Melbourne–Toronto.

- 69. Zimmermann, K. 2005: Terres cuites architecturales. In: P. Alexandrescu (éd.), La zone Sacrée d’époque grecque (fouilles 1915–1989). (Histria, VII). Bucureşti, 463–485.