- Код статьи

- S032103910013422-7-1

- DOI

- 10.31857/S032103910013422-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 81 / Выпуск 3

- Страницы

- 699-712

- Аннотация

В статье рассматривается цитата из неизвестной драмы Софокла, сохраненная Страбоном (VII. 3. 1), в которой говорится, что Борей унес похищенную им дочь Эрехтея Орифию «через весь Понт к крайним пределам земли, к истокам ночи, к открытому небу, к древнему саду Феба». Понимание этих строк представляет немалые трудности, их интерпретация различными исследователями неоднозначна. В статье обосновывается точка зрения, согласно которой Борей уносит свою будущую жену в страну гипербореев, располагающуюся на севере Восточной Европы «за Понтом (Эвксинским)», в вотчине Аполлона («древнем саду Феба»), который, в представлении древних греков, имел тесные связи с гипербореями. Более того, по некоторым версиям мифа, гипербореями управляли Бореады, потомки Борея и Орифии. Весь комплекс античных представлений о Борее, Бореадах, Рипейских горах, Понте Эвксинском, Аполлоне, гипербореях, полярной ночи («истоки ночи»), проанализированный в статье, приводит к выводу, что Софоклу была известна связь «фракийского» Борея с гипербореями (букв. «живущими за Бореем»). Тем самым фонд источников древней истории Северного Причерноморья пополняется еще одним интересным свидетельством.

- Ключевые слова

- Софокл, Страбон, Борей, Орифия, гипербореи, Аполлон, Рипейские горы, античная география и мифология, Северное Причерноморье

- Дата публикации

- 16.09.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 314

В VII книге «Географии» Страбон, описывая северные части Европы, резко критически отзывается о фантастических, мифических и поэтических сюжетах, связанных с этой окраиной ойкумены (VII. 3. 1): Из-за неизвестности этих мест до сих пор пользуются успехом некоторые сочинители басен (μυθοποιοῦντες) о Рипейских горах и гипербореях и то, что выдумал массалиот Пифей об этом же побережье, прикрываясь [положениями] небесной и математической науки. Их следует оставить без внимания.

Ибо, если Софокл что-то описывает в трагедии об Орифии, говоря, что, похищенная Бореем, она была унесена

- «через весь Понт к крайним пределам земли,

- к истокам ночи, к открытому небу,

- (и) к древнему саду Феба»,

Федр. Скажи мне, Сократ, не здесь ли где-то, с Илиса, Борей, по преданию, похитил Орифию? Сократ. Да, по преданию… Федр. … Но скажи, ради Зевса, Сократ, ты веришь в истинность этого сказания? Сократ. Если бы я и не верил, подобно мудрецам, ничего в этом не было бы странного – я стал бы тогда мудрствовать и сказал бы, что порывом Борея сбросило Орифию, когда она резвилась с Фармакеей на прибрежных скалах; о такой ее кончине и сложилось предание, будто она была похищена Бореем. Или он похитил ее с холма Арея? Ведь есть и такое предание – что она была похищена там, а не здесь. Впрочем, я-то, Федр, считаю, что подобные толкования хотя и привлекательны, но это дело человека особых способностей; трудов у него будет много, а удачи – не слишком, и не по чему другому, а из-за того, что вслед за тем придется ему восстанавливать подлинный вид гиппокентавров, потом химер и нахлынет на него целая орава всяких горгон и пегасов и несметное скопище разных других нелепых чудовищ.

Пер. А.Н. Егунова

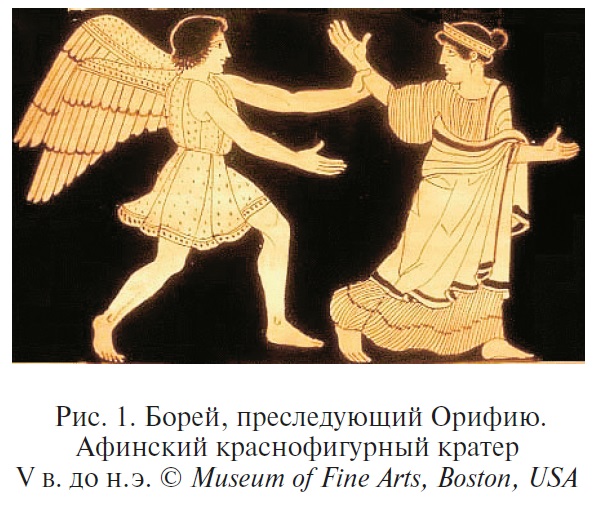

В данной работе нас интересует загадочный маршрут, по которому, согласно Софоклу, Борей, похитив Орифию, перенес ее в свое царство. В далекой древности Борея помещали во Фракии, которая представлялась лежащей на самом севере ойкумены3: Борей как северный ветер упоминается уже у Гомера (Od. V. 295); он дует из Фракии (Il. IX. 5; ср. также Schol. Od. XIV. 533 о Фракии как резиденции Борея; так же в римской поэзии: Ovid. Met. VI. 710; Sil. Ital. XIV. 120). У Пиндара он царь ветров (Pyth. IV. 181), живущий в Пангейских горах во Фракии (Pyth. IV. 326; ср. Val. Flacc. I. 575), ему молятся и приносят жертвы; согласно мифу Борей похищает в Афинах Орифию и уносит ее во Фракию, где она становится его женой и родит ему сыновей Зета и Калаиса (будущих аргонавтов) и дочь Клеопатру4.

4. Wernicke 1897, 721–724 с указанием источников. Подробное исследование образа Борея как северного ветра и как фракийского царя также см. Rausch 2013, 11–14.

В архаической картине мира северный горизонт греков замыкался гористыми областями – Пиэрией, Македонией, Пеонией и Фракией. Грекам были знакомы большие горные массивы, фракийские Родопы, Пангей и Гем, откуда и дул северный ветер Борей. Сразу за горами должен был находиться или Северный океан (который окружал всю землю5 и по которому будто бы плавали аргонавты и Одиссей), или некая полоса суши между горами и океаном; при этом даже Истр-Дунай не был еще, по-видимому, известен Гомеровым грекам6. Итак, известная тогда Европа на севере оканчивалась неким большим горным массивом, который, на мой взгляд, был изначально известен грекам как Рипейские горы, каковые, по мере освоения периферии ойкумены, переместились затем веером на север Европы от Альп до Урала, сохранив свое соседство с северным океаном7.

6. Впервые Истр был назван Гесиодом в «Теогонии» в знаменитом каталоге рек (ст. 337–345).

7. Подробнее о локализации Рипейских гор см. Denisov, Podossinov 2016, 53–160.

В этих фракийских горах, согласно древним мифам, обитал ветер Борей (также в качестве персонифицированного мифического персонажа – царя), который со временем стал для греков синонимом холодного, порывистого северного ветра и севера вообще8. Связь северогреческих гор с Бореем сохранилась и тогда, когда эти горы отодвинулись далеко на север9 и когда они стали называться Рипеями. Так, если, по Ферекиду (Schol. Ad Apollon. Rhod. I. 211) и Каллимаху, Борей обитал в горах фракийского Гема и был знаменит своим бурным веянием (ῥιπή) и холодами, которые он приносил в Грецию10, а по Пиндару (Pyth. IV. 179–18411) и Валерию Флакку (Argon. I. 574–57512) – на горе Пангее, то согласно Плинию Старшему (NH IV. 88) и тому же Валерию Флакку (Argon. II. 516) – уже на Рипейских (Рифейских13) горах. Впервые название Рипеев, без указания их локализации, мы встречаем у поэта второй половины VII в. Алкмана в форме ‘Рипас’ (F 90 Page: Ῥίπας ὄρος); о них сказано, что они есть «грудь черной ночи» – νυκτὸς μελαίνας στέρνον. Ночными, т.е. северными названы Рипеи и у Софокла в «Эдипе в Колоне» (1248: ἐννυχιᾶν ἀπὸ Ῥιπᾶν). С дуновением Борея связана и популярная в античности (и принятая большинством современных историков14) этимология названия Рипеев – от глагола ῥίπτειν – ‘бросать, сбрасывать’ и существительного ῥιπή – ‘натиск, напор, порыв’. Уже у Гомера встречается выражение ῥιπὴ Βορέαο (Il. XV. 171). В антропоморфном виде Борей как царь ветров (βασιλεὺς ἀνέμων) и отец (πατὴρ Βορέας) аргонавтов Зета и Калаиса упоминается впервые у Пиндара (Pyth. IV, 182–183).

9. См. об этом сдвиге Beckers 1914, 538; также см. с. 548–549. Ср. Wikén 1939, 540–552; Stenger 2001, 992–993; Rausch 2013, 16–17.

10. Call. Hymn. Del. IV. 25: «Ибо от вихрей Борея стримонского рушатся наземь / Башни и стены порой» (είχεα μὲν καὶ λᾶες ὑπὸ ῥιπῆς κε πέσοιεν / Στρυμονίου βορέαο; также см. Hymn. Artem. 113–115:

11. ταχέες

12. «…Борей наблюдал с Пангейской крепости (Pangaea Boreas speculatus ab arce)».

13. В латинской традиции греческий звук -п- в слове «Рипеи» получил аспирацию и стал читаться как -ф- (Рифеи).

14. См., например, Kiessling 1914, 855.

Возвращаясь к тексту Софокла, я полагаю, что когда, по обычному для античной этногеографии закону, локализация мифологических персонажей и реалий по мере расширения знаний об окружающем мире отодвигались все дальше к окраинам ойкумены, Борея и его царство логично было поместить «в крайних пределах земли» (ἐπ᾽ ἔσχατα χθονός), куда путь вел к северу от Черного моря («через весь Понт» – ὑπέρ πόντον πάντ᾽), сначала туда, где господствует ночь (букв. находятся «истоки ночи» – νυκτός πηγαί), затем к сияющему, открытому небу (οὐρανοῦ ἀναπτυχή), где находится «древний сад Феба» (Φοίβου παλαιὸς κῆπος).

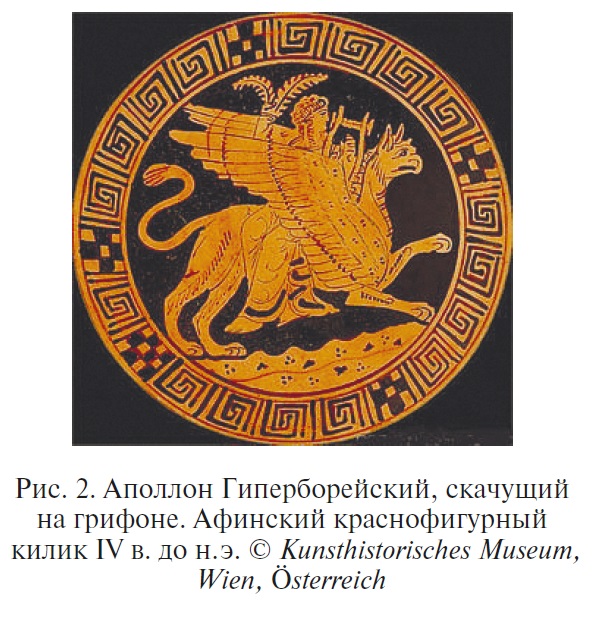

Некоторые детали, особенно последние слова о саде Аполлона, позволяют думать, что речь здесь идет гипербореях15, чью страну, по преданию, часто навещал Аполлон, в честь которого гипербореи устраивали пышные празднества и которого в Греции могли называть «Гиперборейским»16 (рис. 2).

16. Особенно часто эта эпиклеза употреблялась в отношении Пифагора, которого воспринимали как воплощение Аполлона Гиперборейского, см., например, Arist. apud Aelian. Var. hist. II. 26: «Аристотель сообщает, что жители Кротона называли Пифагора гиперборейским Аполлоном (Ἀπόλλωνα Ὑπερβόρειον)» (пер. С.В. Поляковой). Ср. Diog. Laert. VIII. 11: «Видом, говорят, был он (Пифагор. – А. П.) величествен, и ученикам казалось, будто это сам Аполлон, пришедший от гипербореев (ὡς εἴη Ἀπόλλων ἐξ Ὑπερβορέων ἀφιγμένος)» (пер. М.Л. Гаспарова); Porphyr. Vita Pythag. 28: «Общеизвестно и то, как он показал гиперборейцу Абариду, жрецу гиперборейского Аполлона, свое бедро из золота в подтверждение его слов, что Пифагор и есть Аполлон Гиперборейский (Ἀπόλλωνα εἶναι τὸν ἐν Ὑπερβορέοις)» (перевод М.Л. Гаспарова). Также см. Iambl. De vita Pyth. VI. 30: «Одни считали его Пифийцем, другие — Аполлоном из страны гиперборейцев (τὸν ἐξ Ὑπερβορέων Ἀπόλλωνα) (пер. И.Ю. Мельниковой); также см. ibid. XIX. 90–92; XXVIII. 135.

Надо заметить, что слово κῆπος, кроме обычного значения «сад», часто означает «благодатный край», а с расширением в виде имени бога (например, Ἀφροδίτης, Διός) еще и его место пребывания или сферы влияния (обладания). Сам Софокл упоминает Διὸς κῆποι (Soph. Fr. 320 Pearson), что понимается или как «сады Гесперид (Геры и Зевса)»17, или как «владения Зевса, т.е. небеса»18. И в нашем случае Φοίβου κῆπος можно интерпретировать как «вотчина Феба»19, а ею, несомненно, и была земля гипербореев20. В словаре Лидделла-Скотта (s.v. κῆπος), где приведены примеры с именами богов, «сад Феба» Софокла предлагается понимать как «the eastern sky», что, на мой взгляд, неверно, так как соседствует с «истоками ночи», которые, кстати, в том же словаре переводятся как the North (s.v. πηγαί); к тому же, как мы видим, предполагается путь через Понт (Эвксинский, см. об этом отождествлении ниже), т.е. на север, а не на восток.

18. LSJ s.v. κῆπος.

19. Ср. перевод A. Пирсона: «the old domain of Phoebus» (Pearson 1917, III, 118).

20. Интересно, что, в отличие от лирики (Алкей, Пиндар, Вакхилид и др.), в греческой драме, как, впрочем, и в гомеровском эпосе, ни разу не упомянуты гипербореи (Rausch 2013, 50). Они, по-видимому, впервые встречаются в одном из фрагментов, приписываемых Гесиоду (Fr. 150, v. 21 M-W: ἤθ]νεα μ[….Ὑ]περβορέων εὐίππων – «народы гипербореев с хорошими лошадьми»). Наш фрагмент из Софокла является, возможно, единственной аллюзией на страну гипербореев в греческой драме.

Поскольку само название «гипербореи» (Ὑπερβόρεοι) означает «живущие за (ὑπέρ) Бореем»21, их соседство с Бореем и во фрагменте Софокла не вызывает особых сомнений22. Тем более что, по некоторым версиям, гипербореями управляли сыновья Борея.

22. Так же интерпретирует этот текст Софокла А. Пирсон (Pearson 1917, III, 118). Правда, Пирсон тут же предлагает еще одну версию локализации гипербореев в… саду Гесперид!

Надо заметить, что блаженный народ гипербореев23, обитающий в мягком теплом климате24 и почитающий Аполлона, находится в тесной связи с Рипейскими горами, с которых дует Борей, и живет за ними на узкой полоске суши между Рипеями и Северным океаном. В качестве примера соединения этих двух названий25 приведу слова Каллимаха, который в своем сочинении «Причины» говорит о «сынах гипербореев», которые сопровождают дары «от Рипейской горы» в Грецию на Делос26.

24. Ср. Mela III. 37: «Страна их тянется узкой полосой, согрета солнцем и сама производит плоды»; Plin. NH IV. 89: «[Эта] область теплая со счастливой умеренностью климата и отсутствием всяческих вредных ветров»; 90: «Те, кто помещали их в ином месте, чем [то, где] полгода светло, рассказывали, что утром [гипербореи] сеют, в полдень жнут, на закате срывают плоды деревьев, ночью скрываются в пещерах». Недаром А. Пирсон связывает выражение Софокла οὐρανοῦ ἀναπτυχή с гипербореями (Pearson 1917, III, 118).

25. В. Беккерс называет гипербореев и Рипеи географическими близнецами (geographische Zwilling) (Beckers 1914, 539).

26. Aitia, fr. 186. 8: υἷες Ὑπερβ̣ορέων Ῥιπαίου πέμπουσιν ἀπ᾽ οὔρεος. С. Рауш считает, что о связи гипербореев с Рипеями можно говорить только начиная с Гелланика и Каллимаха (Rausch 2013, 24–25). До этого упоминались то одни, то другие без связи между собой.

Обратим также внимание на то, что Софокл знал о существовании Рипейских гор. Так, в «Эдипе в Колоне» хор сравнивает положение старика с невзгодами бурной погоды (ст. 1240–1248), когда на морской берег, обращенный к северу (βόρειος), во время бури обрушиваются отовсюду холодные ветра, неся на него валы волн, которые приходят то «от захода солнца», то «от восходящего солнца», то «с южной стороны» (букв. «с середины солнечного сияния»), то «от ночных Рипов»27. Как уже говорилось, «ночной» здесь синонимичен «северному» (=полуночный), что фиксируют все словари и многие переводчики28.

28. См. Dueck 2021, 73: «In most contexts they (Rhipaean Mountains. – А. П.) simply stand for extreme north, as several translators of these verses have decided».

Вот лишь несколько примеров. Ф.Ф. Зелинский передал в своем переводе «Эдипа в Колоне» последние слова как «от полуночных граней». Р. Джебб переводит как «from the gloom-wrapped hills of the North», Г. Мёррей – «the wild winds of the north», И. Джонстон – «northern mountains, dark as night», Г. Теодоридис – «from the mountainous North, which the deep night darkens», M. Арто – «du septentrion, séjour de la nuit». П.Дж. Аренсдорф и T.Л. Пангле, переведя как «from the dark north», правда, в сноске оговариваются: «Literally, “the Rhipaean [Mountains]” – “beyond utmost Scythia,” according to Aristotle (Meteorologica 1.13 [350b]) – which Sophocles evidently uses to designate the North»29.

На мой взгляд, правильно переводят эти слова С. Рауш («von den nachtdunklen Rhipen her»)30 и Д. Дуэк («from the Rhipaean Mountains, shrouded in night»)31. Они вполне коррелируют с «истоками ночи» (конечно, на севере)32 в обсуждаемом фрагменте и приводят нас опять к Рипеям и гипербореям. Важно отметить, что и античный схолиаст видел в ἀπὸ Ῥιπᾶν «Эдипа в Колоне» также Рипейские горы: Τὰ ἀπὸ τῶν ὀρῶν φησὶ τῶν προσαγορευομένων Ῥιπῶν. Τίνες δὲ οὕτω καλοῦσι Ῥίπαια ὄρη – «Он это говорит, [имея в виду] горы, называемые Рипами. Некоторые так зовут Рипейские горы».

31. Dueck 2021, 73.

32. Ср. комментарий A. Пирсона к νυκτὸς πηγαί: «Here the words refer generally to the north… always associated with darkness since the time of Homer’s Cimmerians» (Pearson 1917, III, 118).

Интересную параллель к описанию пути к гипербореям находим в труде «О гипербореях» Гекатея Абдерского (вторая половина IV – первая половина III в. до н.э.)33. Герой повествования плывет через Черное (ср. «Понт» у Софокла) и Каспийское моря в Северный океан и оказывается на острове Эликсоя, который населяют гипербореи. Остров обладает хорошей почвой и плодороден, его отличает умеренный климат, приносящий двойной урожай. На этом острове, по мнению Гекатея, родилась богиня Лето34, поэтому гипербореи особенно почитают ее сына Аполлона (ср. «древний сад=вотчину Феба» у Софокла), который время от времени (раз в 19 лет) приходит к ним и празднует вместе с ними все ночи с весеннего равноденствия до восхода Плеяд; ему построен храм, в котором постоянно возносятся песнопения и гимны Аполлону. На острове есть город, посвященный Аполлону. Потомки бога Борея царствуют в этом городе и являются главными жрецами культа Аполлона («так называемые Бореады, потомки Борея, которые наследуют власть всегда в своем роду»). Считалось, что Бореады у гипербореев – это три сына Борея и Хионы. По другой версии, Хиона считалась дочерью Борея и Орифии, матерью мифического фракийского певца Эвмолпа. Древняя мифология (обычно «Аргонавтики») упоминает только двух братьев Бореадов – Зета и Калаиса.

34. Ср. Arist. Hist. animal. VI. 580a о том, что Лето пришла на Делос от гипербореев.

Для нашей постановки вопроса важно, что, согласно Аполлонию Родосскому (Argon. I. 211), сыновья Борея и Орифии Зет и Калаис присоединяются к экспедиции Ясона, явившись из «отдаленнейшей окраины студеной Фракии» (ἐσχατιῇ Θρῄκης δυσχειμέρου), куда в соответствии с традиционной версией мифа «фракийский Борей» унес из Аттики Орифию. При этом схолиаст этого места «Аргонавтики» замечает, что сыновья Борея приходят, по разным версиям, из разных мест (ἐκ διαφόρων τόπων): «Некоторые, как Аполлоний Родосский, считают, что они приходят из Фракии, Геродор – из Давлиды, Дурис – от гипербореев (ἐξ Ὑπερβ̣ορέων – FGrHist. 76 Fr. 86)… Фанодик говорит в первой книге «Истории Делоса», что они приходят от гипербореев (ἐξ Ὑπερβ̣ορέων ἐλθεῖν αὐτούς – FGrHist. 397 Fr. 1)». Таким образом, версия о гиперборейском месте пребывания Бореадов была довольно распространенной в античной мифографии и литературе35, коль скоро ее высказывали такие известные писатели, как историк Дурис Самосский (середина III в. до н.э.). Так смыкаются «дальняя и холодная» Фракия Аполлония и за ней лежащая земля гипербореев.

Связь детей Борея со страной гипербореев, на наш взгляд, во многом проясняет странный маршрут фракийского Борея, уносившего Орифию в гиперборейскую «древнюю вотчину Феба». Здесь, очевидно, произошел переход от «ближнего севера» (der ‘nahe Norden’ – Фракии) через «дальний север» (der ‘ferne Norden’ – Скифию) к «мифическому северу» (der ‘mythische Norden’ – гипербореи), которые различает С. Рауш в своем исследовании греческих представлений о севере36. Софокл, как представляется, в своем тексте как раз и отразил этот переход.

Издатели текста Софокла слово πόντος передают часто со строчной буквы и переводят как просто «море»37, не видя здесь обозначения Понта Эвксинского (Черного моря). Представляется все же, что выражение ὑπέρ τε πόντον πάντ᾽ ἐπ᾽ ἔσχατα χθονὸς («через весь Понт к крайним пределам земли»), т.е. явно на крайний север, должно иметь в виду именно Черное море38. Ведь едва ли надо было лететь через все море, к крайним пределам земли39, чтобы из Аттики попасть во Фракию.

38. Ф.Г. Мищенко (Mishchenko 1879, 297) и А.Ф. Лосев (Losev 1957, 411) в своих переводах писали слово «Понт» с большой буквы, отождествляя его тем самым с Черным морем, и с ними согласна М.В. Скржинская (Skrzhinskaya 1985, 145; 1991, 120: «В действительности это имя собственное – Понт Евксинский, который греки нередко называли просто Понтом»). С. Радт в своем переводе Страбона также понимает под πόντος Понт Эвксинский – Черное море (Radt 2003, 251: «Ganz übers Schwarze Meer…»), как и Д.В. Роллер (Roller 2014, 291: «over the entire Pontos…»). В качестве примера употребления слова «понт» в значении «Понт Эвксинский» сошлюсь на «Историю животных» Аристотеля, где он много раз, говоря о «Понте», имеет в виду, несомненно, Черное море (см. Hist. animal. VI. 567b, 571a (bis); VIII. 596b, 597a (bis), 598a (ter), 598b, 601b, 605a, 606a). Если взять только первые две книги «Географии» Страбона, «Понт» в значении «Эвксинский» встречается в I. 2. 10; 28; 3. 4; 15; 21; II. 1. 15; 45; 4. 6; 5. 22; 23; 31. Число примеров можно легко увеличить.

39. Ср. слова Геродота о том, что живущие в Северо-Восточной Европе «гипербореи простираются до моря» (IV. 13), т.е. до Северного океана (см. подробнее об этой локализации: Podossinov 2018, 286–289).

Напомню, кстати, одно место в «Аргонавтике» Аполлония Родосского, где он, описывая высадку аргонавтов на остров Финиаду около южного побережья Черного моря в районе Гераклеи Понтийской, рисует явление аргонавтам Аполлона (II. 674–676):

Им же Латоны сын, что из Ликии вспять возвращался

К гипербореям, к народу, числом неисчетному, сразу

Зримым вдруг стал40.

Здесь и далее пер. Г.Ф. Церетели

Итак, Аполлон из малоазийской Ликии, где был его культ и святилище Аполлона Ликийского, направляется через Черное море на север к своему избранному народу – к гипербореям, и здесь Аполлоний явно помещает последних, как и Софокл, за морем, на северо-востоке Европы, и также летит туда по воздуху (см. ст. 683–684: «По воздуху к морю, / Мимо прошел он, от них в отдаленье» – αὐτὰρ ὁ τηλοῦ βῆ ῥ᾽ ἴμεναι πόντονδε δι᾽ ἠέρος)41. Заметим, что Аполлон появляется именно здесь неслучайно – на острове схолиаст отмечает наличие храма, или алтаря, посвященного Аполлону (ad Argon. II, 684). Схолиаст ссылается при этом на Геродора, автора из Гераклеи Понтийской, что должно свидетельствовать о достоверности этого сообщения.

Для объяснения слов Софокла сначала об «истоках ночи», а затем об «открытом (зияющем) небе»42, явно имеющих противоположный смысл, возможно, следует привлечь описание полярных дневных и ночных сезонов в стране гипербореев у римских авторов Помпония Мелы и Плиния. Так, Мела пишет (III. 36):

На азиатском побережье первыми находятся гипербореи за аквилоном43 и Рифейскими горами под самой осью созвездий; там солнце восходит не каждый день, как у нас, но лишь во время весеннего равноденствия, а заходит только в осеннее равноденствие, так что день длится непрерывно шесть месяцев и столько же ночь44.

44. Ср. Plin. NH IV. 89.

Мог ли Софокл знать, что долгота дня на севере ойкумены зимой и летом различна? Известно, что только после плавания Пифея в IV в. до н.э. на север Европы об этом появились первые научные данные, которые в совокупности с теорией Аристотеля о зональности земного шара стали постепенно входить в географический и астрономический обиходы античных авторов45.

Тем не менее смутные сведения Гомера об острове лестригонов где-то на севере Европы, где дни долгие, а ночи короткие (Od. X. 82–86)46, и о северном народе киммерийцев, где никогда не появляется солнце (Od. XI. 14–19), а также Геродота о том, что за северными горами в Восточной Европе живут люди, которые спят в течение 6 месяцев (Hdt. IV. 25), дают возможность предполагать, что и в классической Греции имело хождение представление о полярных ночах.

Не исключено, что эти представления о длительных перепадах ночи и дня в северных широтах и отразились в Софокловых следующих друг за другом «истоках ночи» и «открытом небе».

Таким образом, слова драматурга о пути Борея и Орифии далеко на север скорее всего предполагают их прибытие в страну гипербореев. Об этом же свидетельствует тот факт, что прямо перед цитированием Софокла Страбон упоминает рассказы о гипербореях вместе с Рипейскими горами как праздные измышления мифотворцев и ссылка на Софокла сразу после этого должна была показать связь и сходство мифотворчества в сфере истории и географии с поэтическими баснями. Последующие слова географа и его солидарность со скептическим отношением к этому мифу, выраженным в платоновском «Федре», в очередной раз свидетельствуют о рациональном подходе47 Страбона к древним мифологическим преданиям. Рассмотренный пассаж расширяет источниковую базу исследований истории Северного Причерноморья, изучению которой во всех ее аспектах Юрий Германович Виноградов посвятил всю свою научную жизнь. Памяти выдающегося исследователя я и посвящаю свои заметки.

Библиография

- 1. Beckers, W.J. 1914: Die rätselhafte Hochgebirge des Altertums, die sogenannten Rhipäen. Geographische Zeitschrift 20/9–10, 534–557.

- 2. Bridgman, T.P. 2005: Hyperboreans: Myth and History in Celtic-Hellenic Contacts. London–New York.

- 3. Daebritz, R. 1914: Hyperboreer. In: RE. Hlbd. 17, 258–279.

- 4. Денисов, А.О, Подосинов, А.В. Рипейские горы в античной и средневековой геокартографии. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории 14, 2016. 53–160.

- 5. Dion, R. 1976: La notion d’Hyperboréens: ses vicissitudes au cours de l’Аntiquité. Bulletin de l’Аssociation G. Budé 2, 143–157.

- 6. Dion, R. 1977: Aspects politiques de la géographie antique. Paris.

- 7. Доватур, А.И., Каллистов, Д.П., Шишова, И.А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. Тексты, перевод, комментарий. (Древнейшие источники по истории народов СССР). М., 1982.

- 8. Dueck, D. 2005: Strabo’s use of poetry. In: D. Dueck, H. Lindsay, S. Pothecary (eds.), Strabo’s Cultural Geography. The Making of a Kolossourgia. Cambridge–New York, 86–107.

- 9. Dueck, D. 2021: Illiterate Geography in Classical Athens and Rome. London–New York.

- 10. Finkelberg, M. 2014: Boreas and Oreithyia: a case-study in multichannel transmission of myth. In: R. Scodel (ed.), Between Orality and Literacy: Communication and Adaptation in Antiquity. Leiden, 87–100.

- 11. Harmatta, J. 1955–1956: Sur l’origine du mythe des Hyperboréens. Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae 3, 57–66.

- 12. Hölscher, U. 1988: Die Odyssee. Epos zwischen Märchen und Roman. München.

- 13. Иванчик, А.И. Накануне колонизации. Северное Причерноморье и степные кочевники VIII–VII вв. до н.э. в античной литературной традиции: фольклор, литература и история. Москва–Берлин, 2005.

- 14. Käppel, L. 2001: Bilder des Nordens im frühen antiken Griechenland. In: A. Engel-Braunschmidt, G. Fouquet, W. von Hinden, I. Schmidt (Hrsg.), Ultima Thule. Bilder des Nordens von der Antike bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main et al., 11–27.

- 15. Kiessling, E. 1914: ῾Ρίπαια ὄρη. In: RE. 2. Reihe, Hlbd. 1, 846–916.

- 16. Köhnken, A. 1971: Die Funktion des Mythos bei Pindar. Interpretation zu sechs Pindargedichten. Berlin–New York.

- 17. Kyriazopoulos, A. 1993: The land of the Hyperboreans in Greek religious thinking. Parnassos 35, 395–398.

- 18. Lazova, Tz. 1996: The Hyperboreans. A Study on the Palaeo-Balkan Tradition. Sofia.

- 19. Losev, A.F. 1957: Antichnaya mifologiya v ee istoricheskom razvitii [Ancient Mythology in Its Historical Development]. Moscow.

- 20. Лосев, А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.

- 21. Marg, W. 1970: [Rez.:] Hans-Helmut und Armin Wolf. Der Weg des Odysseus. Tunis – Malta – Italien in den Augen Homers. Tübingen: Wasmuth 1968. Gnomon 42/3, 225–237.

- 22. Мищенко, Ф.Г. География Стpaбoна в семнадцати книгах. Перевод с греческого с предисловием и указателем Ф.Г. Мищенко. М., 1879.

- 23. Pearson, A.C. 1917: The Fragments of Sophocles. Vol. I–III. Cambridge.

- 24. Подосинов, А.В. Гекатей Абдерский. «О гипербореях». Введение, публикация древнегреческого и латинского текста фрагментов, русский перевод и комментарий. В сб.: Труды кафедры древних языков исторического факультета МГУ. Вып. 3. М., 2012. 146–185.

- 25. Подосинов, А.В. Куда плавал Одиссей? О географических представлениях греков архаической эпохи. М., 2015.

- 26. Подосинов, А.В. Где жили гипербореи Геродота – «у моря» или «за морем»? В сб.: О.Л. Габелко, А.В. Махлаюк, А.А. Синицын (ред.), ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ. Исследования по античной истории и культуре. Сборник статей, посвященный юбилею Игоря Евгеньевича Сурикова. СПб., 2018. 286–289.

- 27. Radt, S. 2003: Strabons Geographika. Bd. 2. Buch V–VIII: Text und Übersetzung. Göttingen.

- 28. Ramin, J. 1979: Mythologie et Géographie. Paris.

- 29. Rausch, S. 2013: Bilder des Nordens. Vorstellungen vom Norden in der griechischen Literatur von Homer bis zum Ende des Hellenismus. Darmstadt.

- 30. Roller, D.W. 2014: The Geography of Strabo. Cambridge.

- 31. Romm, J. 1989: Herodotus and mythic geography: the case of Hyperboreans. Transactions of the American Philological Association 119, 97–113.

- 32. Romm, J. 1992: The Edges of the Earth in Ancient Thought: Geography, Exploration and Fiction. Princeton.

- 33. Sandin, P. 2014: “Famous Hyperboreans”. Nordlit 33, 205–221.

- 34. Скржинская, М.В. Тема Северного Причерноморья в творчестве Софокла. ВДИ 2, 1985. 142–148.

- 35. Скржинская, М.В. Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. Киев, 1991.

- 36. Stenger, J. 2001: Rhipaia ore. Der neue Pauly 10, 992–993.

- 37. Страбон. География в 17 книгах. Перевод, вступит. статья и комментарии Г.А. Стратановского. М., 1964.

- 38. Werhahn, H.M. 1994: Hyperboreer. In: E. Dassmann et al. (Hrsg.), Reallexikon für Antike und Christentum. Vol. 16. Stuttgart, 967–986.

- 39. Wernicke, K. 1897: Boreas 2. In: RE. Hlbd. 5, 721–730.

- 40. Wikén, E. 1939: Die Ansichten der Hellenen über den Nordrand der Oikoumene vor Pytheas: Rhipaien und Hyperboreer. In: ΔΡΑΓΜΑ. Festschrift für Martin P. Nilsson. Lund, 540–552.

- 41. Яйленко, В.П. Локализация Эи и страны киммерийцев в раннегреческой мифологической традиции. В кн.: В.П. Яйленко, Очерки этнической, политической и культурной истории Скифии VIII–III вв. до н.э. М., 2013. 11–21.

- 42. Zelinskiy, F.F. (ed.) 1915: Sofokl. Dramy [Sophocles. Dramas]. Vol. III. Moscow.

- 43. Софокл. Драмы. Пер. и вступ. очерк Ф.Ф. Зелинского. Т. III. М., 1915.

2. См. подробнее об этом мифе Finkelberg 2014, 87–100.