- Код статьи

- S032103910013862-1-1

- DOI

- 10.31857/S032103910013862-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 81 / Выпуск 3

- Страницы

- 713-724

- Аннотация

Cette notice réédite deux documents épigraphiques mineurs sur support métallique (plomb) provenant d’Olbia du Pont : (I) une série de graffites grecs, inscrits sur un groupe statuaire en plomb figurant une scène de sacrifice ; (II) une defixio sur une lamelle de plomb, comportant une liste de noms. De nouvelles lectures sont proposées pour certains passages, accompagnées de commentaires onomastiques pour des anthroponymes caractéristiques et pour plusieurs noms attestés pour la première fois dans cette cité nord-pontique.

- Ключевые слова

- épigraphie grecque, defixio, graffites, Olbia du Pont, onomastique, plomb, sacrifice

- Дата публикации

- 16.09.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 276

La republication de deux pièces inscrites sur plomb appartenant au genre de l’« épigraphie mineure », en provenance d’Olbia du Pont, occasionnera quelques relectures et commentaires onomastiques de plusieurs noms caractéristiques1.

I. GROUPE STATUAIRE EN PLOMB AVEC DES GRAFFITES

Nous reprenons ici une pièce connue par une publication d’Odessa, grâce aux photos généreusement envoyées par Petro Grygorovyč Loboda, directeur du Musée Numismatique d’Odessa. Ce document a été publié avec un lot d’autres figurines de plomb d’Olbia du Pont, en particulier des bucranes2. L’état de conservation est assez bon en dépit du type de matériau, le plomb étant généralement plus affecté que d’autres métaux par le passage du temps ; la pièce présente toutefois des craquelures et des oxydations qui rendent parfois difficile le déchiffrement des graffites. Si la face A du groupe statuaire est en relief, le verso (face B) est lisse, indiquant l’emploi d’un moule. Les éditeurs fournissent des analogies de ces pièces votives dans le contexte régional3.

3. Alekseev, Loboda 2015, 8‒10, n° 9 (photos p. 28, fig. 9‒9a).

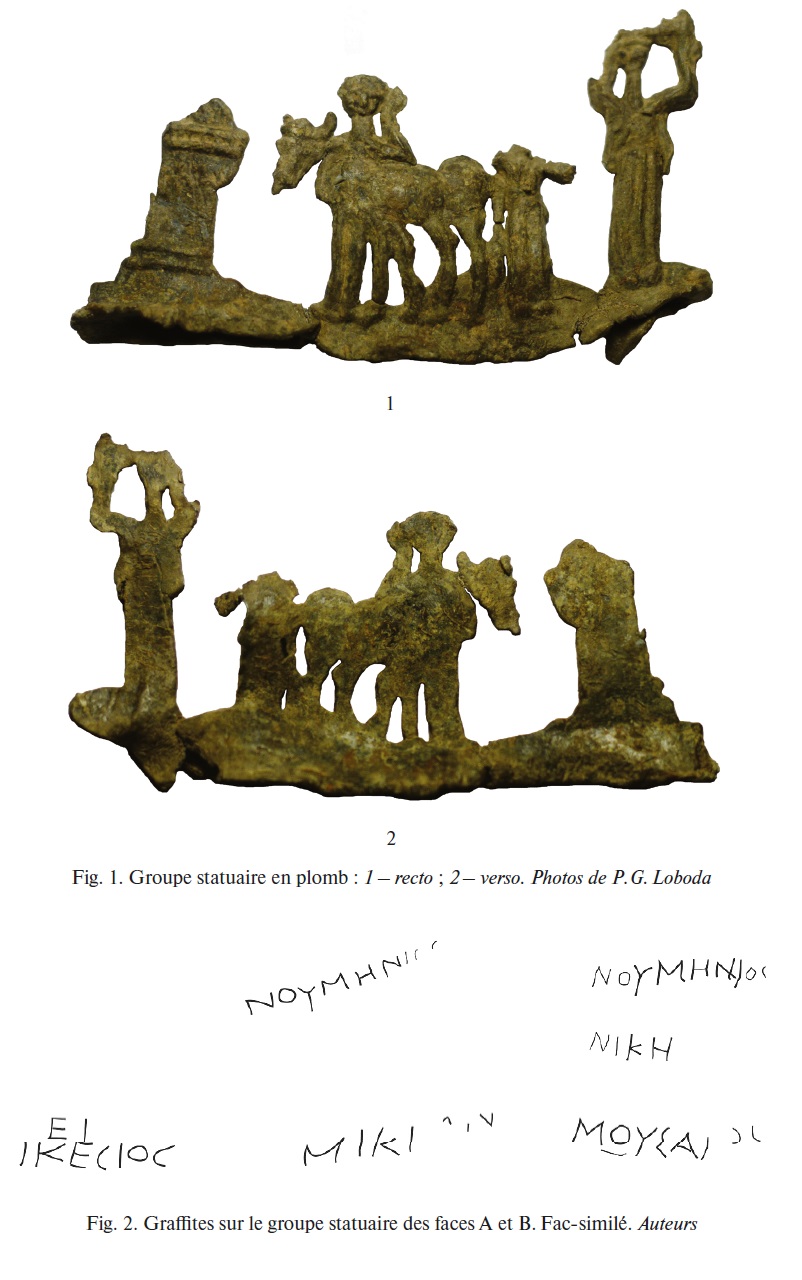

Ce groupe statuaire placé sur un support long de 7,6 cm (ht. du bord gauche 0,7 cm ; ht. du bord droit 0,4 cm) comporte une succession de figures et d’objets (fig. 1, 1–2) :

a) à l’extrémité gauche, un autel bien profilé et mouluré (ht. 2,3 cm), au-dessus duquel une flamme semble avoir été représentée ;

b) au milieu, une scène composée d’une bête et de deux personnages : un bœuf (ht. 2,2 cm) mené à l’autel par un personnage masculin (ht. 2,8 cm), la main gauche levée et collée au visage ; le bœuf est suivi par une femme, de plus petite taille (ht. 2,3 cm), vêtue d’une longue tunique (chiton) et d’un himation relevé ; la tête, le bras droit et une partie du bras gauche de la femme ont disparu ; d’après la disposition de ce qui reste de ses bras, ceux-ci semblent avoir été levés, soit dans un geste similaire à celui des deux autres personnes, soit pour porter des objets ;

c) à l’extrémité droite, une femme (ht. 4 cm) vêtue d’un long chiton drapé, par-dessus lequel elle semble porter un himation relevé ; des traces de sa coiffure sont visibles sur le front ; elle lève les bras, le gauche pour porter un panier (?) sur la tête, le droit pour toucher son visage, à l’instar du premier personnage.

On peut raisonnablement y reconnaître une scène-type de sacrifice privé, grâce aux indices suivants : l’autel ; la victime (un bœuf) ; le dédicant qui mène la bête vers l’autel et qui s’apprête à la sacrifier ; enfin, deux femmes portant des objets, sans doute un panier où se trouvaient le couteau et les grains d’orge à jeter sur la tête de la victime, ainsi qu’une jarre remplie d’eau qui servait elle-aussi à faire secouer la tête à la victime. Aussi bien l’homme que la femme qui ferme le cortège, et peut-être aussi la femme de plus petite taille mais dont les bras sont perdus, portaient leur main au visage, levée en signe de supplication.

Des figurines votives en bronze avec la particularité d’être inscrites ont été découvertes dans plusieurs sanctuaires grecs, mais les supports témoignant de la piété ordinaire devaient être beaucoup plus divers. Les lectures des premiers éditeurs des figurines olbiennes étaient les suivantes : au recto, sur la partie inférieure de l’autel : E|KЕХІОС ; au verso, MOYΣAI sur la victime, NOYMINIO sur la grande figure féminine, et NIKH sur la petite figure féminine4.

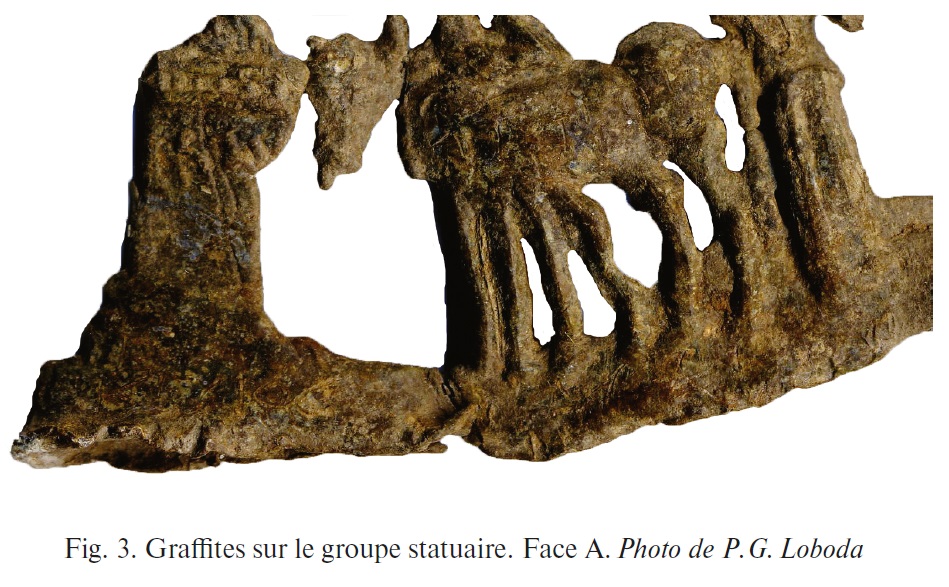

Les séquences inscrites des deux côtés du groupe statuaire sont pourtant plus nombreuses et doivent être reprises (fig. 2). Quant à la paléographie, qui suggère selon nous la haute époque hellénistique, les lettres incisées sont de hauteur inégale (ht. des lettres : 0,2–0,3 cm). Lettres remarquables : kappa avec des hastes obliques, tantôt petites tantôt grandes ; petit omikron ; my de forme plus cursive ; sigma tantôt lunaire et de petite taille, tantôt à quatre bras, rapidement tracé ; grand upsilon.

Plusieurs graffites ont été incisés sur les deux faces du groupe statuaire :

Face A (recto) (fig. 3) :

a (à la base de l’autel) ‒ ΕΙ̣

b (à la base de l’autel, en-dessous du graffite a)5 ‒ Ἱκέσιος

c (sur le corps du bœuf) ‒ Νουμήνιο̣ς̣

d (sur le support, en-dessous du bœuf) ‒ Μικίω̣ν̣

Face B (verso) :

a (au dos de la grande figure féminine, perpendiculairement au support) (fig. 4, 1) ‒ Νουμήνιος

b (au dos de la petite figure féminine suivant le bœuf, perpendiculairement au support) (fig. 4, 2) ‒ Ν̣ίκη

c (sur le corps du bœuf, parallèlement au support) (fig. 4, 3) ‒ Μουσαῖ̣ο̣ς̣

À l’exception des deux lettres inscrites à la base de l’autel, appartenant à une séquence de sens inconnu, toutes les autres notations concernent des anthroponymes (quatre noms masculins et un nom féminin), dont un noté par deux fois. L’identification avec les personnages du groupe statuaire ne saurait être retenue, non seulement parce que le nombre d’anthroponymes (quatre) ne correspond pas au nombre de figures représentées (trois), mais aussi en raison du décalage entre le sexe de ces dernières (un homme et deux femmes) et le type de noms (quatre masculins, un seul féminin). On a vraisemblablement affaire à une production de série, qui a été personnalisée à l’aide de plusieurs graffites afin de témoigner de l’acte de piété d’un groupe familial ‒ sans doute un couple avec leurs enfants. La double mention de Νουμήνιος pourrait indiquer soit sa position de chef de famille, soit un père et son fils homonyme.

Ces anthroponymes sont plutôt fréquents :

Ἱκέσιος ‒ même s’il signifie « suppliant », il faut s’attendre ici à un anthroponyme de bon augur, attesté une quinzaine de fois à Olbia du Pont (LGPN IV 173), dont le père d’un Νουμήνιος dans le catalogue IOSPE I² 201 du IIIe s. (col. II, l. 24-25).

Μικίων ‒ cet hypocoristique était connu par deux autres occurrences à Olbia du Pont (LGPN IV 237), auxquelles il convient d’ajouter le destinataire d’une lettre sur plomb inédite signalée par A. V. Belousov : Σωσίβιος Μικίωνι | χαίρειν· κτλ.6.

Μουσαῖος ‒ « l’homme des Muses », nom attesté pour la première fois à Olbia du Pont.

Νίκη ‒ ce nom fréquent, de bon augur, est attesté pour la première fois à Olbia. On peut toutefois évoquer un graffite sur céramique du site de Širokaja balka 7 sur le territoire olbien (IVe s.), avec la séquence ΝΙΚΗ, qui pourrait noter soit l’anthroponyme féminin, soit l’abréviation d’un nom masculin comme Νικήρατος7.

Νουμήνιος ‒ « celui de la nouvelle lune »8, est un nom fréquent au nord de la mer Noire, dont à Olbia du Pont (LGPN IV 247, 248 et 257), y compris sous les formes non-contractes Νεομήνιος et Νευμήνιος.

II. DEFIXIO AVEC UNE LISTE DE NOMS

Dans le même article de 2015 est publiée une défixion sur plomb, sous la forme d’une liste de noms9, qui n’est pas reprise dans le corpus récent des defixiones olbiennes de A. V. Belousov (DefOlb, 2020). Il nous semble utile de reprendre la lecture de ce document10, occasion de commenter plusieurs noms, comme cela a été fait pour trois autres tablettes de malédiction d’Olbia du Pont11 et de son territoire12 par l’un des signataires de cet article, en collaboration avec des savants russes et ukrainiens13.

10. Nous remercions pour l’envoi de la photo Petro Grygorovyč Loboda, directeur du Musée Numismatique d’Odessa.

11. Certaines ont été reprises dans le corpus exemplaire de Belousov 2020 (= DefOlb).

12. Alekseev, Loboda 2016, 9–10, n° 5 (photo p. 32, fig. 5 ; dessin p. 32, fig. 5a) ; defixio republiée par Belousov, Dana 2017, 162–164 ; Belousov 2020, 45‒50 (DefOlb 11).

13. Belousov, Dana, Nikolaev 2015, 170–191 (= Belousov, Dana, Nikolaev 2016, 167‒177).

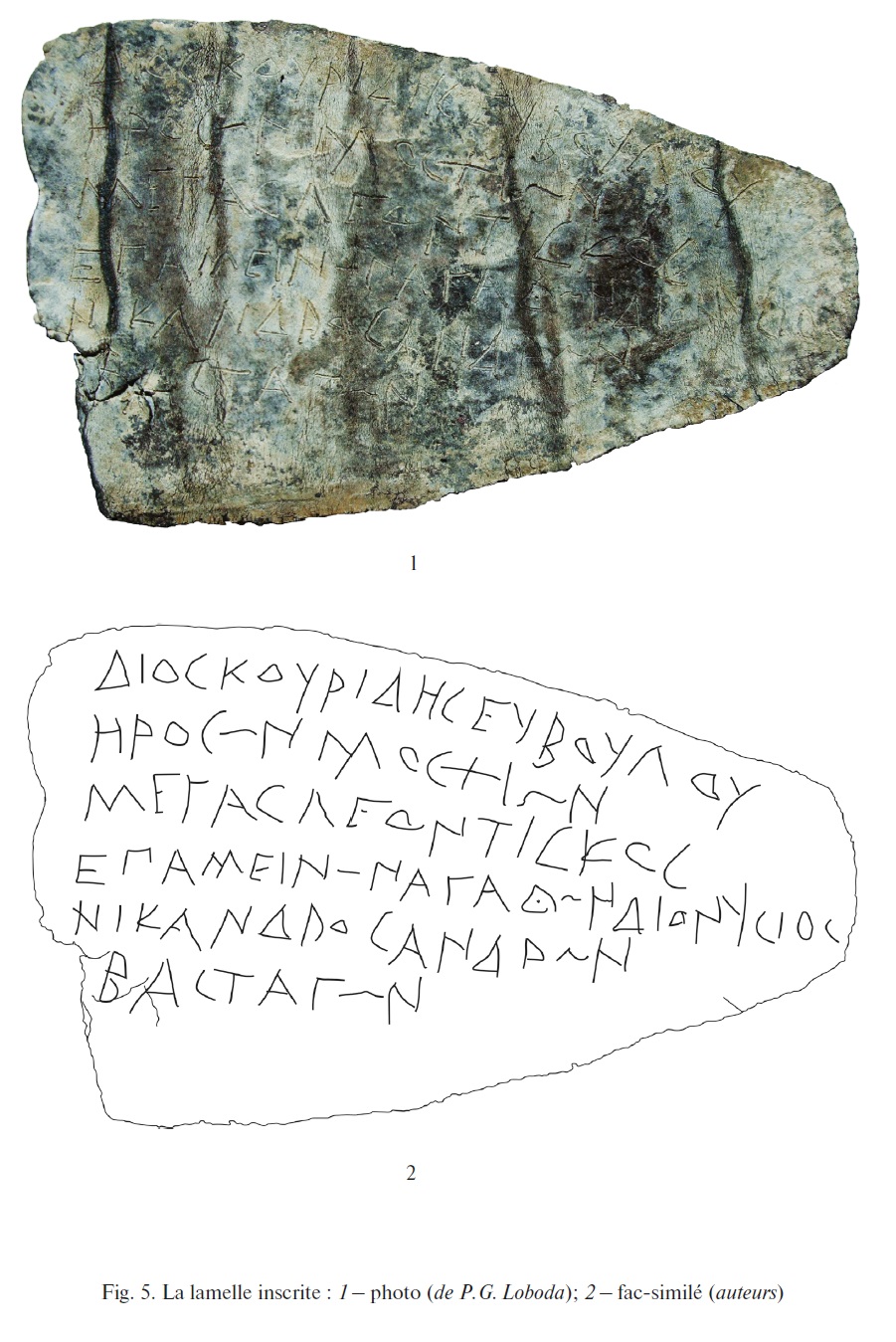

Il s’agit d’une lamelle de plomb (fig. 5, 1) de forme vaguement triangulaire (largeur entre 4,3 et 1,8 cm ; longueur 7,2 cm ; ép. 0,1 cm), qui avait été enroulée ‒ d’après les plis irréguliers, de gauche à droite ‒ après la gravure de la liste des personnes maudites ; on ignore le contexte de découverte. Six lignes d’inscription donnent un catalogue de douze noms, avec deux noms par ligne, à l’exception de la l. 4 (trois noms) et de la dernière ligne (un seul nom), puisque le rédacteur avait utilisé l’espace disponible de la lamelle. La paléographie14 mérite de s’y attarder (fig. 5, 2), non seulement pour les caractères de taille variable (ht. des lettres : 0,2-0,6 cm), mais aussi parce que plusieurs lettres connaissent des graphies divergentes (alpha, gamma, epsilon, kappa, my, ny, omikron, rhô, sigma, upsilon, ômega). La rapidité de la gravure, indice d’une main habituée à écrire, est bien illustrée par les formes de l’ômega, parfois réduit à une simple ligne (ainsi l. 4), et par le chi sous la forme d’une croix. Le tableau que nous donnons ci-dessous (fig. 6) témoigne de la diversité graphique de la main d’un seul rédacteur à l’intérieur du même document. Les traits très cursifs, la forme de l’ômega et le petit omikron, ainsi que l’absence des formes dialectales, placent la rédaction de la liste des personnes maudites à l’époque hellénistique, sans doute avancée (cf. la paléographie de la defixio olbienne IGDOP 110 = DefOlb 12, du IIe s.).

Διοσκουρίδης Εὔβουλου,

Ἡροσῶν, Μοσχίων,

Μέγας, Λεοντίσκος,

4Ἐπαμείνων, Ἀγάθων, Διονύσιος,

Νίκανδρος, Ἄνδρων,

Βασταγων.

Les onze personnes maudites sont définies par leurs idionymes15, à l’exception de la première, identifiée également par son patronyme ; elle devait avoir un rôle prééminent, du moins dans le scénario du rédacteur. La plupart de ces gens portent des noms plus ou moins banals (Ἀγάθων, Ἄνδρων, Διονύσιος, Διοσκουρίδης, Εὔβουλος16, Μέγας, Μοσχίων, Νίκανδρος), dont certains sont pourtant attestés pour la première fois à Olbia (Ἀγάθων, Ἄνδρων, Μέγας, Νίκανδρος), mais aussi quelques anthroponymes qui méritent d’être commentés :

16. À des époques plus anciennes (Ve s.), ce nom apparaît en graphie dialectale sur deux autres lamelles de plomb olbiennes, Εὄβλος Μοιραγόρεω (IGDOP 101 = DefOlb 14) et [Ε]ὔβλος (DefOlb 22, l. 17, IVe s.) ; et au IVe s., sur la defixio opisthographe de Nikonion, cf. Belousov 2017, 55‒64 (= Belousov 2018, 149‒153), verso, l. 7 : [Εὔ]β̣ουλος.

Βασταγων ‒ nom indigène, de facture iranienne, cf. pour une autre suffixation Βαστακας (LGPN IV 67)17. À l’époque impériale, il est attesté sous une graphie légèrement différente à Panticapée, Βοσταγων (CIRB 638)18, et c’est toujours dans le Bosphore Cimmérien que d’autres noms de cette famille apparaissent à la même époque : Βοστακος, Βοστακων et, avec un suffixe grec, Βοστακίων (LGPN IV 73). Il est remarquable de retrouver un autre exemple de ce nom, avec une variation de l’occlusive (sourde à la place de la sonore)19, sur une defixio olbienne opisthographe du IVe s., qui plus est en combinaison avec un patronyme grec épichorique dont il sera bientôt question : Βαστακων Ἡρο̣σῶντος20. Nous pouvons à présent reconstituer la série des graphies du même nom indigène : Βασταγων/Βαστακων/Βοσταγων/Βοστακων. Il convient donc d’ajouter Βασταγων/Βαστακων aux autres noms de facture iranienne ‒ dans ce cas précis scythes, en raison de la chronologie ‒ qui apparaissent dans les défixions d’Olbia du Pont21 et qui montrent que la population de la grande cité pontique se diversifiait : Αταης, Θατορακος, Καφακης, Κοκονακος, Μασας (?), Φαρναβα⟦σ⟧ζος, Χαρασπα[ς].

18. Voir Zgusta 1955, 190 (§ 282‒283, Βοσταγων et Βοστας).

19. Cf. Δαδακος et Δαδαγος.

20. Nikolaev 2019, verso, l. 8 (graphie rétrograde).

21. Voir Belousov, Dana, Nikolaev 2016, 175 et n. 22. On peut ajouter à cette liste le nom micrasiatique (paphlagonien) Ατοτας.

Ἐπαμείνων ‒ ce nom n’est pas rare, mais dans l’espace pontique il n’était attesté qu’à Odessos et dans son voisinage (LGPN IV 119) ; ce n’est que récemment qu’il vient d’être attesté sur une defixio opisthographe du IVe s., indiquée comme découverte à Nikonion22.

Ἡροσῶν ‒ ce nom ionien (cf. LGPN V.A 206, au moins cinq occurrences)23 est épichorique à Olbia du Pont (LGPN IV 172), en raison de sa fréquence (voir ci-dessous) ; aux occurrences connues s’ajoutent deux autres sur des defixiones opisthographes récemment publiées provenant d’Olbia (voir supra, s.v. Βασταγων) et de Nikonion24. Ce nom théophore est bâti sur le nom d’Héra et sur σῶς (-σῶν < σά(ϝ)ων), comme, entre autres, Ἀντίσων, Δημοσῶν/Δαμοσῶν, Μεγασῶν, Συλοσῶν25. Voici la liste des occurrences du nom caractéristique Ἡροσῶν à Olbia du Pont et dans son voisinage, aux époques classique et hellénistique :

24. Au IVe s., sur la defixio déjà citée, cf. Belousov 2017 (= Belousov 2018), verso, l. 10 : Ἡρο[σ]ῶν.

25. Bechtel 1917, 397 ; Zgusta 1955, 387 (§ 1032).

(1) patronyme d’Ἐπικράτης, dans une defixio (IGDOP 106, l. 3 = DefOlb 15, IVe s.) ;

(2) dans une defixio relue par Belousov (DefOlb 22, l. 9, IVe s.) ;

(3) père de Βαστακων, dans une defixio (Nikolaev 2019, verso, l. 8, IVe s.) ;

(4) fils de Φιλόξενος , dans un thiase (IGDOP 95, IVe-IIIe s.) ;

(5) fils de Πρωτογένης et père de Πρωτογένης , dans une famille de notables (IOSPE I² 32, A, l. 2, et 201, col. I, l. 63, seconde moitié du IIIe s.) ; cf. le magistrat monétaire Πρωτ(ογένης ) fils d’῾Ηρ(οσῶν) (Ju. G. Vinogradov, BÉ, 1990, 519) ;

(6) fils d’ ῾Ηρόδωρος , dans un catalogue (IOSPE I² 201, col. I, l. 4, IIIe s.) ;

(7) père de Λεοντομένης , dans le collège des Sept (IOSPE I² 76 = IGDOP 88, IIIe s.) ;

(8) notre defixio (époque hellénistique).

Enfin, à Nikonion26, petite cité ionienne fondée vers la fin du VIe s. sur la rive gauche de l’estuaire du Tyras :

(9) dans une defixio (Belousov 2017 = Belousov 2018, verso, l. 10, IVe s.).

Ce nom caractéristique semble avoir été remplacé à l’époque impériale, en raison sans doute d’une étymologie populaire (sans oublier l’iotacisme), par un autre nom épichorique, Ἱεροσῶν, attesté au moins six fois à Olbia et Tyras, qui plus est dans l’élite civique27 :

(1) Olbia, père de Παπίας, membre du collège des stratèges, dans une dédicace du tout début de l’ère chrétienne28 ;

(2) Olbia, père de Δαδακος, chef du collège des stratèges (IOlbia 87, ll. 3–4) ;

(3) Olbia, fils d’Ἐπικράτης, dans le collège des archontes (IOSPE I² 134, l. 5 ; IOlbia 87, l. 11) ;

(4) Olbia, sans doute prêtre éponyme, ἐπὶ [ἱερέως Ἱ]|εροσῶ[ντος] (IOSPE I² 332, ll. 1–2) ;

(5) Tyras, père de Σεπτούμιος, dans l’élite de la cité (IOSPE I² 2, ll. 25–26, en 181) ;

(6) Tyras, père de l’archonte Θεοκλῆς (SEG XLVII 1196, l. 12, ca. 211–217).

Ἱεροσῶν est par ailleurs le nom de l’un des informateurs olbiopolites de Dion Chrysostome dans le Borystheniticus (Oratio 36)29, qui insiste sur la vénération de ces Hellènes périphériques pour Homère et Platon30 ; même s’il s’agit d’un personnage fictif, le choix du nom n’est pas anodin.

30. Voir Hupe 2005, 34‒35 ; Podossinov 2009, 147‒168 ; Dana 2011, 372.

Λεοντίσκος ‒ pour la seconde moitié de la l. 3, à la place du nom « Agontiskos » lu par les premiers éditeurs, nous reconnaissons le zoonyme bâti sur le nom d’un animal noble. L’hypocoristique « Lionceau » apparaît en outre dans une defixio olbienne d’époque hellénistique (IGDOP 110 = DefOlb 12, l. 3).

Библиография

- 1. Алексеев, В.П., Лобода, П.Г. Свинцовые изделия, найденные в окрестностях Ольвии. Вестник Одесского музея нумизматики 57, 2015. 4‒31.

- 2. Алексеев, В.П., Лобода, П.Г. Новые находки античных памятников культуры и искусства в Северном Причерноморье (металлопластика, эпиграфика, расписная керамика, фигурный сосуд, торевтика). Вестник Одесского музея нумизматики 59‒60, 2016. 4‒42.

- 3. Bechtel, Fr. 1917: Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit. Halle.

- 4. Belousov, A.V. 2015: [Rev.] P. Ceccarelli. Ancient Greek Letter Writing. A Cultural History (600 BC ‒ 150 BC), Oxford, 2013. Journal of Hellenic Studies 135, 201‒202.

- 5. Белоусов, А.В. Новое греческое заклятие из Никония. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории 16, 2017. 55‒64.

- 6. Belousov, A.V. 2018: A new Greek defixio from Nikonion. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 206, 149‒153.

- 7. Белоусов, А.В. Корпус заклятий понтийской Ольвии. Москва, 2020.

- 8. Belousov, A., Dana, M. 2017: Une nouvelle defixio du territoire d’Olbia du Pont. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 204, 162‒164.

- 9. Белоусов, А.В., Дана, М., Николаев, Н.И. Два новых заклятия с Ольвийской хоры. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории 12, 2015. 170‒191.

- 10. Belousov, A., Dana, M., Nikolaev, N. 2016: Deux nouvelles defixionum tabellae du territoire d’Olbia du Pont. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 197, 167‒177.

- 11. Dana, M. 2011: Culture et mobilité dans le Pont-Euxin. Approche régionale de la vie culturelle des cités grecques. (Scripta Antiqua, 37). Bordeaux.

- 12. Hupe, J. 2005: Der Dedikantenkreis des Achilleus als ein Gradmesser von Akkulturationsprozessen im kaiserzeitlichen Olbia. Ein Beitrag zur olbischen Onomastik. In: F. Fless, M. Treister (Hrsg.), Bilder und Objekte als Träger kultureller Identität und interkultureller Kommunikation im Schwarzmeergebiet. Kolloquium in Zschortau/Sachsen vom 13.2–15.2.2003. Rahden, 27–42.

- 13. Ivantchik, A.I. 2017: A new dedication from Olbia and the problems of city organization and of Greco-barbarian relations in the 1st century AD. Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 23, 189‒209.

- 14. Masson, O. 1994: Le nom Νεομήνιος, Νουμήνιος « enfant de la nouvelle lune » et ses variantes. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 102, 167‒173.

- 15. Николаев, Н.И. О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии. Scripta antiqua 8, 2019. 276‒308.

- 16. Папанова, В.А., Диатроптов, П.Д. Граффити с пригородных усадеб Ольвии. В: Пiвнiчне Причорномор’я за античноï доби (на пошану С.Д. Крижицького). Киев, 2017. 82‒93.

- 17. Podossinov, A. 2009: Barbarians and Greeks in Northern Pontus in the Roman period: Dio Chrysostomus’ account of Olbia and archaeology. Ancient West and East 8, 147‒168.

- 18. Тохтасьев, С.Р. Из ономастики Северного Причерноморья: XXIII. Индоевропейское языкознание и классическая филология 20(2), 2016. 999‒1010.

- 19. Zgusta, L. 1955: Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste. Prague.