- Код статьи

- S032103910015368-7-1

- DOI

- 10.31857/S032103910015368-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 81 / Выпуск 3

- Страницы

- 737-754

- Аннотация

В статье рассматривается древнегреческое граффито с городища Чайка, изданное в 2013 г. С.Р. Тохтасьевым. Первоиздатель интерпретировал документ как хозяйственную запись, сделанную торговцем или ремесленником, в которой содержатся имена контрагентов, а также цифры, обозначающие денежные суммы или количество товара. Надпись неоднократно комментировалась (SEG 63, 570), однако ее заключительная строка до настоящего времени не получила удовлетворительного объяснения. Автор датирует граффито временем около рубежа эр, предлагает новое чтение указанной строки, позволяющее уточнить интерпретацию надписи, вносит ряд исправлений и комментирует текст.

- Ключевые слова

- Северное Причерноморье, древнегреческая эпиграфика, Северо-Западный Крым, поздние скифы, Чайкинское городище, граффити, хрисолит, зеркало

- Дата публикации

- 16.09.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 281

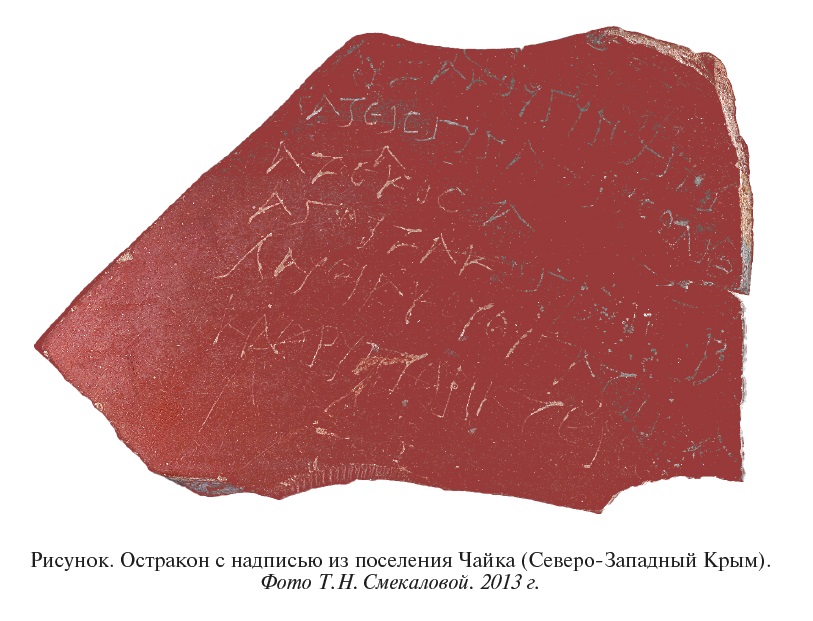

В 2013 г. С.Р. Тохтасьев опубликовал шестистрочное граффито на фрагменте донца краснолаковой тарелки (см. рисунок)1, который был случайно обнаружен в отвалах на Чайкинском городище близ Евпатории2. Отметив, что полученные им результаты имеют предварительный характер и что «для более уверенных заключений» потребуется дополнительное изучение черепка3, он предложил следующее чтение и перевод:

[?Αγ]ουζακου γυνή· ..

.τ(?)άτεις, γυνά· χρυσόλιθο̣[ς]

Αζεακος· Α

Αγουζακο γυνή· Β

5Λαυθιακου θυγάτηρ· Λ

καθρυπι(?)ον κτενω[- - -]

Перевод: Жена [?Аг]узака... [.]татис, (его) жена: топаз. Азеак: 1. Жена Агузака: 2. Дочь Лавтиака: 30...

Тохтасьев высказал предположение, что речь идет о хозяйственной записи, сделанной неким торговцем или ремесленником, с именами («скифскими» или «сарматскими» в зависимости от датировки граффито, но в любом случае «иранскими») его контрагентов, а также с цифрами для обозначения денежных сумм или количества каких-то товаров, среди которых прямо назван лишь драгоценный камень топаз.

Спустя некоторое время надпись переиздал С.Ю. Сапрыкин4. Он привел дополнительные данные об условиях находки, из которых следовало, что граффито было обнаружено случайно5. Согласившись в целом с предложенной в ed. pr. интерпретацией, Сапрыкин предложил ряд поправок к чтению надписи и снабдил ее комментарием. Предложенный им греческий текст и перевод выглядит так:

5. Saprykin 2014, 24. В настоящее время остракон хранится в Евпаторийском краеведческом музее (инвентарный номер отсутствует).

Ουζάλκου γυνή Η

Πάτεις, γυνά χρυσόλιθοι

Α

Αζεκος Α

5Αγουζάκο(υ) γυνή Β

Λαυθιακου θυγάτηρ Α

κα θρύπτον κτενώ-

δης

Перевод: Удзалка жена – 8; Патейс, жена, топазы – 1; Адзек – 1; Агудзака жена – 2; Лаутиака дочь – 1 и гребень для расчесывания.

В обоих изданиях надпись датирована в пределах I в. до н.э. – III в. н.э. Основным критерием датировки послужили близкая по типу краснолаковая посуда, встречающаяся в Северном Причерноморье6, а также палеографические параллели – шрифт дипинти на светлоглиняных амфорах, происходящих из Южного Причерноморья7. На мой взгляд, при определении верхней хронологической границы памятника необходимо учитывать то обстоятельство, что поселение, откуда он происходит, прекращает свое существование в I в. до н.э., скорее всего в первой половине века8. Палеографический критерий (в частности, форма ню) в совокупности с данными изучения керамики показывает, что надпись не может датироваться раньше I в. до н.э. Таким образом, граффито следует относить к «позднескифскому» периоду существования Чайкинского городища и датировать с наибольшей вероятностью временем около рубежа эр.

7. С.Ю. Сапрыкин отмечает, что стиль письма «характерен для римской эпохи» (Saprykin 2014, 26). В северопричерноморских граффити подобный тип письма неизвестен.

8. Popova 2017, 303–304.

Как видно из сопоставления вариантов текста, предложенных в ed. pr. и в издании 2014 г., наиболее значительные расхождения касаются чтения последней строки9. В ed. pr. последовательность букв καθρυπι(?)ον κτενω[- - -] оставлена без интерпретации как не поддающаяся надежному прочтению и восстановлению. Автор републикации предложил чтение κα θρύπτον κτενώδης, что должно, по его мнению, означать: «и гребень для расчесывания». Однако это решение имеет серьeзные недостатки. Во-первых, в слове κτενώδης чтение последних трех букв очень сомнительно: если две черты в начале постулируемой Сапрыкиным и отсутствующей в ed. pr. последней строки ΔΗΣ с оговорками можно принять за наклонные гасты дельты, то расположенные справа от них царапины, несомненно, носят случайный характер и даже отдаленно не напоминают эту и сигму в том виде, как они начертаны в других строках этой надписи10. Во-вторых, κτενώδης является прилагательным со значением «имеющий форму гребня», «гребнеобразный», а не существительным со значением «гребень». В-третьих, причастие θρύπτον (средний род) не согласуется в роде с прилагательным κτενώδης (мужской или женский род). Наконец, причастие от глагола θρύπτω не может значить «расчесывающий»11. Его регулярное значение – «размельчающий, разрыхляющий». Это трудно соотнести с функцией гребня, которым расчесывают, а не измельчают волосы. Таким образом, предложенная в републикации синтагма при буквальном прочтении выглядит абсурдно: «и размягчающее имеющий/ая форму гребня».

10. В конце строки после ню оба издателя читают омегу. Это допустимое, но не единственно возможное чтение: на черепке хорошо видна лишь левая полукруглая линия, которая может быть также частью эпсилона или омикрона.

11. Ссылка автора (Saprykin 2014, 27) на однокоренное существительное θρύψις в данном случае ничего не объясняет. Ср. значения в LSJ s.v.: «breaking in small pieces; softness, weakness; daintiness».

Вполне объяснимо, что чтение Сапрыкина κα θρύπτον κτενώδης не получило поддержки у последующих комментаторов12, которые предпочли сохранить вариант, предложенный первоиздателем: καθρυπι(?)ον κτενω[- - -]13. Однако в таком виде строка была оставлена без какой бы то ни было интерпретации.

13. Чтение Тохтасьева принято для последней строки в двух из указанных публикаций: Belousov 2015, 210; SEG 63, 570. К сожалению, в SEG 63, 570 (как в основном тексте леммы, так и в критическом аппарате) чтение ed. pr. приводится с опечаткой: ΚΑΝΘΡΥΠΙΟΝ (?) ΚΤΕΝΩ[- - -].

Обратимся к ее рассмотрению. На фото и прорисовках издателей в середине строки 6 после буквы пи достаточно хорошо различима длинная верхняя горизонталь. Таким образом, необходимо признать правильным предложенное С.Ю. Сапрыкиным исправление йоты (ed.pr.) на тау и чтение ΘΡΥΠΤΟΝ вместо ΘΡΥΠΙΟΝ в левой части последней строки. Однако, казалось бы, напрашивающееся в этом случае понимание данной последовательности букв как причастия среднего рода от глагола θρύπτω порождает перечисленные выше непреодолимые трудности, связанные с отсутствием у глагола θρύπτω значения «расчесывать».

Место для интерпретации оставляет лишь его метафорическое употребление в значении «ослаблять» (LSJ s.v. θρύπτω). Это приводит к единственно грамматически возможной синтагме θρύπτον κτενῶ («ослабляя, я убью»), которая сама по себе небессмысленна, однако в данном контексте выглядит парадоксально. При таком понимании оказывается, что цель, которую преследует говорящий, – смерть перечисленных в надписи лиц, причем средний род причастия θρύπτον заставляет подразумевать в качестве подлежащего при глаголе κτενῶ некий предмет (сам остракон?), наделенный магическими свойствами. Единственный тип надписей, в котором данное словосочетание могло бы быть уместно, – это заклятия (defixiones) или близкие к этой категории тексты магического характера. В пользу такой интерпретации можно было бы привести ряд доводов. Действительно, для заклятий могли использовать не только свинцовые пластинки, но и остраконы14. Кроме того, известны примеры, когда, как и в рассматриваемом граффито, глагол, обозначающий действие, направленное на объект заклятия, стоит не в настоящем времени, а в футуруме в 1 л. ед. ч.15 Далее, глагол κτείνω («убивать») с приставкой засвидетельствован в «Sethianorum tabellae»16. Наконец, для глагола θρύπτω, если понимать его здесь метафорически в значении «ослаблять», параллелью в заклятиях могут служить глаголы τήκω («плавить») и ἐκτρίβω («изнашивать», «вытирать»)17. Тем не менее все только что перечисленные элементы, сближающие граффито из Чайки с надписями магического характера, в целом представляются недостаточными для его атрибуции, поскольку прямых аналогий в корпусе defixiones и магических надписей обнаружить не удается.

15. Ср. два аттических defixiones DTA 108 (δήσω ἐγὼ Σωσικλείαν κα[ὶ κ]τήματα καὶ μέγα κῦδος... δήσω ἐγὼ κείνην ὑπὸ Τάρταρον ἀερόεντ[α]) и SEG 57, 297 (δήσω τὸγ γ᾽ ἐμὸν ἐχθρὸν Δημήτριον καὶ Φαναγόραν ἐν αἵματι καὶ κονίᾳσι σύμπασιν φθιμένοις... ἐγὼ δήσω δεσμῷ... γλώττει κυνωτὸν ἐπεγκρόσω).

16. DT 187, стк. 57–58: ὀλἐσατε ἀποκτίνατε συνκλάσατε Εὐχέριον τὸν ἡνίωχον καὶ ὅλους τοὺς ἵππους αὐτοῦ. Семантически близки к κτείνω встречающиеся в заклятиях глаголы ἀφανίζω («уничтожать») и ἀπόλλυμι, ἐξόλλυμι («губить»). Ср. DT 49, стк. 16–17: τούτους ἅπαντας καταδῶ ἀφα[ν]ίζω κατ[ο]ρύττω καταπατταλεύω; SEG 58, 265 A, стк. 1: ἀφανίζω ἐξ ἀνθρώπων; DT 92, стк. 7: ἀπολύο[ι]ντο καὶ πα[ῖδες] αὐτοις; SEG 47, 510, стк. 9: αὐτοὺς ἐξολέσειεν.

17. Ср. Franek, Urbanová 2019, 36: ὥς ὁ βόλιμος κατατάκετε εἵνα οὕτω τὰ(ν) Πρώτην κατατάξῃς; SEG 47, 510, стк. 11: ἐκτρῖψαι κακοὺς μελέου[ς]; стк. 30: ἐκ[τρῖ]ψαι τε αὐτοὺς.

Дополнительная трудность связана с чтением начальных букв интересующей нас строки. По мнению Сапрыкина, здесь читается соединительный союз κα: «писавший пропустил йоту... затем исправил ошибку и размашисто начертил пропущенную букву так, что сначала получилась одна большая косая черта, а затем снова написал ее косо, но уже мельче»18. Однако первая «большая косая черта» написана ниже строки, а вторая линия расположена не «косо», а почти перпендикулярно альфе и каппе. Обе они скорее перечеркивают ранее написанные буквы и явно выглядят как царапины. Принять какую-либо из этих линий за йоту вряд ли возможно, особенно если сравнить это предполагаемое «исправление» с исправлением в стк. 3, где пропущенная буква надписана сверху самым аккуратным образом. Таким образом, изучение фотографий и прорисовок практически не оставляет сомнений в том, что в левой части стк. 6 нужно читать не ΚΑΘΡΥΠΙ(?)ΟΝ (ed. pr.) или κα θρύπτον (републикация 2014 г.), а ΚΑΘΡΥΠΤΟΝ.

Полученное сочетание букв на первый взгляд также не дает удовлетворительного смысла и требует эмендации, поскольку ни у античных авторов, ни в античных надписях или папирусах оно не засвидетельствовано. Тем не менее формы, которые можно рассматривать как близкие, удается обнаружить для более поздней эпохи. Речь идет о трех текстах византийского времени. В изданной М.А. Шангиным астрологической рукописи XI в. с сочинением «О знаках зодиака» упоминается существительное καθρύπτιον, означающее «зеркало»19. В другой рукописи того же времени, содержащей так называемый Etymologicum Gudianum, фигурируют несколько существительных, служивших для обозначения зеркала в качестве «геометрического прибора и медицинского инструмента», и среди них, возможно, интересующая нас форма, – правда, с окончанием, которое не поддается надежному прочтению: καθρυπτ[---]20. Наконец, в трактате Константина Багрянородного «О церемониях» (I. 119. 8) близкая форма встречается как часть сложного прилагательного μηλινοκάθρυπτος, с помощью которого охарактеризована парадная одежда патрикиев («украшенный желтыми медальонами»?)21. Эти свидетельства дают возможность предполагать, что и в Чайкинском граффито упоминалось зеркало, однако вместо обычного для античности существительного τὸ κάτοπτρον фигурировало не засвидетельствованное до сих пор слово τὸ κάθρυπτον. Ближайшей параллелью в этом случае оказывается обнаруженная в среднегреческих памятниках форма ср. р. τὸ καθρύπτιον22, отличающаяся от варианта, читаемого в надписи, лишь наличием суффикса -ι-.

20. Stefani 1920, s.v. δίοπτρα· κάτοπτρον, καθρυπτ..., ἔνοπτρον, ἔσοπτρον, ἔστι καὶ ὄργανον γεωμετρικὸν καὶ ἰατρικὸν ἐργαλεῖον.

21. Ср. LBG s.v. μηλινοκάθρυπτος mit gelben Spiegeln (Pailletten).

22. Ср. также существительное м.р. καθρέφτης («зеркало») в современном греческом языке.

Поскольку возможные параллели обнаруживаются лишь в средневековых текстах, эта гипотеза, очевидно, нуждается в дополнительной аргументации. Следует выяснить, не встречаются ли следы интересующей нас формы и в античное время. Предпринятый поиск приводит к следующим результатам. В греческом языке для слова «зеркало» наряду с τὸ κάτοπτρον уже в античности засвидетельствован вариант τὸ κάτροπτον. Возникнув в результате метатезы ρ23, этот вариант в какой-то момент получил весьма широкое распространение. Так, например, в аттических надписях IV в. до н.э. написание κάτροπτον практически полностью вытеснило нормативное κάτοπτρον24, очевидно, отражая принятое произношение.

24. См. Meisterhans 1900, 80, § 31; Threatte 1980, 477 (к приводимым здесь примерам можно добавить SEG 60, 175, стк. 9 и 21).

В связи с этим показателен пассаж в диалоге Платона «Кратил», где упомянуто «неуместно вставленное ро» в слове κάτοπτρον25. Следуя рукописной традиции, большинство издателей сохраняют здесь регулярное чтение κατόπτρῳ. Однако правы, очевидно, те комментаторы, которые исправляют его на κατρόπτῳ, полагая, что вопрос Сократа относительно «неуместного ро» оказывается обоснованным лишь в том случае, если критикуемой формой являлась получившее распространение в живой речи в IV в. до н.э. κάτροπτον: ро, оказавшись между приставкой и корнем, действительно затемняет внутреннюю форму слова26. Некоторые исследователи не без оснований идут еще дальше. Так, М. Уэст высказал мнение, что в платоновском корпусе, где форма κάτοπτρον встречается 17 раз, она должна быть повсеместно исправлена на κάτροπτον27. В свою очередь, К. Довер, ссылаясь на данные аттической эпиграфики, восстановил разговорное κάτροπτον вместо книжного κάτοπτρον в «Облаках» Аристофана28.

26. Dalimier 1998, 253; ср. LSJ s.v. κάτοπτρον.

27. West 2002, 380–381.

28. Аристофан, «Облака» 751–752: αὐτὴν [scil. τὴν σελήνην] καθείρξαιμ' εἰς λοφεῖον στρογγύλον ὥσπερ κάτροπτον (Dover), κᾆτα τηροίην ἔχων. См. Dover 1968, 193. Правда, в данном случае возможное возражение против эмендации состоит в том, что известные эпиграфические свидетельства относятся к более позднему времени (после 385 г. до н.э.) по сравнению с комедией Аристофана. На это обращено внимание в West 2002, 380, n. 2.

В отличие от κάτροπτον интересующее нас написание κάθρυπτον прямо не засвидетельствовано в античное время ни в эпиграфических памятниках, ни в литературной традиции. Тем не менее обнаруживаются дополнительные веские доводы в пользу того, что в Чайкинском граффито мы имеем дело не с ошибкой писавшего, а с вариантом слова, действительно существовавшим уже в античности. Написание тхеты вместо тау в данном слове встречается трижды: в аттическом храмовом инвентаре сер. IV в. до н.э. (SEG 21, 558, стк. 10: [κά]θ̣οπτρον στῦ̣[λον ἔχον])29; в галикарнасском храмовом инвентаре III в. до н.э. (SEG 4, 187, стк. 25: [Θεσσα?]λίας τῆς Μητροδότου κάθοπρον)30 и с очень большой вероятностью в посвящении римского времени из святилища Дейр-эль-Кала в Ливане (SEG 49, 1989, no. 4, стк. 7: ἀνέθηκε τὰ δύο ΚΑΘΟΠΥC)31. То, что появление тхеты в этих примерах имеет не случайный характер, подтверждается также словарем Гесихия, который для однокоренного с κάτοπτρον глагола κατοπτεύω («осматривать») отмечает наряду с регулярной формой также вариант καθοπτεύω32. В эпиграфике Северного Причерноморья примеры, касающиеся данного слова, отсутствуют, однако спорадическое смешение τ и θ фиксируется здесь по крайней мере начиная с Ι в. н.э.33 Так или иначе, существование форм κάθοπτρον и κάτροπτον, отклоняющихся от книжного κάτοπτρον, можно считать установленным фактом. Наконец, смешение гласных ο и υ (само по себе нередкое в рассматриваемую эпоху34) для данного корня также находит эпиграфическое подтверждение: в посвятительной надписи из сицилийских Акр, которое датируется около рубежа эр, вместо ἔνоπτρον (= κάτοπτρον) фигурирует написание ἔνυπτρον (SEG 42, 836, стк. 9). Из всего сказанного следует, что для обозначения зеркала в античное время наряду с регулярным κάτοπτρον фигурировали формы κάτροπτον, κάθοπτρον, ἔνυπτρον. На фоне засвидетельствованного для византийского периода καθρύπτιον эти данные не оставляют сомнений, что κάθρυπτον35 Чайкинского остракона представляет собой еще один вариант этого существительного, ранее не встречавшийся в памятниках древнегреческой письменности36.

30. Исправлено А. Вильхельмом вместо бессмысленного καθόπυρον в ed. pr. В LSJ (s.v. κάτοπτρον) учитывается возможность такого чтения в этой надписи («κάθοπτρον shd. perh. be restored in Annuario 4/5.463»).

31. Единственным удовлетворительным среди обсуждавшихся вариантов чтения последней строки данного посвящения является предложенное Ш. Клермоном-Ганно (Clermont-Ganneau 1888, 103, 394) τὰ δύο κάθοπτρα («эти два зеркала»).

32. Hesych. s.v. καθοπτεύει· καθορᾷ. В LSJ s.v. κατοπτεύω написание καθοπτεύω не нашло отражения.

33. Dovatur 1965, 808, § 3.

34. Примеры смешения гласных ο > υ в греческом языке римского времени см. Gignac 1976, 293.

35. На основе приведенных данных можно предположить, что по аналогии с κάτοπτρον > κάτροπτον интересующий нас вариант возник следующим образом: κάθοπτρον > *κάθυπτρον (ср. ἔνυπτρον) > κάθρυπτον.

36. Нельзя исключить, что форма, близкая к κάθρυπτον, фигурировала уже у Гесихия. Единственная существующая рукопись этого словаря (Marc. Gr. 622) рядом с κάτοπτρον и ἔνοπτρον указывает слово, в чтении которого издатели Гесихия расходятся. К. Латте читает его κακρυπτην и восстанавливает в качестве исходного чтения καθρέπτην на основании сопоставления с цитирующей эту лемму Гесихия рукописью Vat. gr. 23 (Antistoecharium), где стоит καθρύπτιον, и с новогреческим καθρέφτης. Его предшественник М. Шмидт в своем издании 1858 г., читает в этом месте καθρύπτην. Судя по его замечанию в критическом аппарате («forte κἀθρυπτέτην vel κατθρυπτέτην ἔσοπτρον»), он не понимал значения этой формы. Однако в данном случае это можно расценивать как дополнительный довод в пользу именно его чтения.

Прочтение слова «зеркало» дает нам ключ к пониманию последующих букв в рассматриваемой строке. Предположение С.Ю. Сапрыкина, согласно которому речь могла идти о гребне, оказывается вполне вероятным, поскольку именно гребень и зеркало вместе с предметами для рукоделия и сосудами для благовоний изображаются в качестве регулярных атрибутов женского быта на многочисленных надгробиях начиная с эллинистического времени. При этом, как уже говорилось, предложенное Сапрыкиным чтение прилагательного κτενώδης должно быть отвергнуто. Вместо него следует восстанавливать одну из форм существительного κτείς («гребень»). Учитывая неуверенное чтение буквы в конце стк. 6, допустимы следующие варианты: именительный падеж мн.ч κτέν(ες?) +[---] или κτένε̣[ς ---] («гребни»); родительный пад. мн.ч. κτενῶ̣[ν ---] («гребней»). Таким образом, в последней строке Чайкинского граффито фигурировало зеркало и гребни.

Остановимся на других спорных вопросах, связанных с чтением и интерпретацией текста. Они касаются главным образом личных имен37 и цифровых обозначений38. В начале стк. 1 частично сохранилось имя [---]ουζακος в родительном падеже. В ed. pr. по аналогии с стк. 4 было предложено восстановление [Αγ]ουζακου39, в то время как в републикации Сапрыкина предпочтение отдается иному варианту – Ουζάλκου40, на том основании, что между альфой и каппой над строкой якобы надписана лямбда. Но если сравнить начертание упомянутого знака в стк. 1 с написанием лямбды в других строках надписи, обнаруживаются заметные различия (прежде всего форма и расположение левой гасты по отношению к правой), указывающие на то, что речь скорее всего идет не о букве, а о случайных линиях. Исход -ακος вполне обычен для иранских имен, в то время как исход -αλκος/αλκης характерен для греческих антропонимов, восходящих к существительному ἀλκή («сила»; ср. Ἀντάλκης, Ἐπάλκης и т.п.41). Наконец, по сохранившемуся левому краю остальных строк граффито видно, что начальные буквы в них расположены ровно одна под другой. Из такого расположения следует, что в стк. 1 пропали две начальные буквы. Таким образом, предпочтительнее, чем Ουζάλκου выглядит чтение [..]ουζακου, при котором с некоторой вероятностью может быть восстановлено в том числе и предложенное в ed. pr. [Αγ]ουζακου.

38. С.Р. Тохтасьев отметил, что цифры обозначают «денежные суммы или количество какого-то товара» и читаются в стк. 1, 3–5 (Tokhtas’ev 2013, 263). По мнению С.Ю. Сапрыкина, «цифры обозначали количество камней для упомянутых в надписи лиц, на что указывает слово “хрисолиты” в именительном падеже множественного числа». При этом он в отличие от первоиздателя читает цифру 8 в начальной строке и цифру 1 между стк. 2 и 3. В стк. 5 после имени дочери Лавтиака он читает цифру 1, в то время как первоиздатель читал цифру 30 (Saprykin 2014, 27).

39. Личное имя известно только по этой надписи.

40. С чтением Сапрыкина соглашается А.В. Белоусов (Belousov 2015, 210), оно же воспроизводится в основном тексте леммы SEG 63, 570, в то время как к чтению Тохтасьева склоняется А. Аврам (Bull. ép. 2015, 531).

41. Похожий элемент изолированно встречается также в двух фракийских именах: Ροιμητάλκης, Σιτάλκης.

Далее, в начальной строке первоиздатель после слова γυνή отмечает наличие двух неопределенных цифровых знаков, в то время как автор републикации читает эту, предполагая цифровое значение 842. В действительности же после генетива личного имени слово γυνή написано как ΓΥΝ (в результате намеренного или случайного пропуска конечной буквы), а за ним хорошо различимы буквы ΧΡΥ. На основе сопоставления со следующей строкой, в которой ясно читается либо форма ед. ч. χρυσόλιθο̣[ς], либо с учетом контекста скорее мн. ч. χρυσόλιθο̣[ι]43, наиболее вероятным выглядит понимание ΧΡΥ как сокращения того же слова: χρυ(σόλιθοι). Что касается цифрового обозначения, то его следы можно усмотреть не после слова γυνή, а в самом конце строки вслед за vacat после χρυ(σόλιθοι). Остатки символа могут быть поняты как Γ, Ι, Λ, Μ (соответственно 3, 10, 30, 40).

43. Конечная йота на черепке не читается (вопреки Saprykin 2014, 24), хотя восстановление формы множественного числа не только возможно, но даже предпочтительно с точки зрения содержания надписи.

В начале стк. 2 перед словом «жена» С.Ю. Сапрыкиным верно прочитано личное имя ее супруга Πατεις (вместо .τ(?)άτεις ed. pr.) ранее уже засвидетельствованное на Боспоре и в Западном Причерноморье44. После слова «жена» указаны, как и в начальной строке, относящиеся к ней предметы, в данном случае χρυσόλιθο̣[ι], после чего в несохранившейся правой части черепка, вероятно (по аналогии с соседними строками), следовало цифровое обозначение.

В следующей строке (стк. 3) следует предпочесть чтение ed. pr. Αζεακος, понимая альфу, написанную над строкой между эпсилоном и каппой, как первоначально пропущенную и затем вставленную букву в личном имени. Ошибочно мнение Сапрыкина, толкующего этот знак как цифру 1 над именем Αζεκος, которая будто бы указывала на количество драгоценных камней супруги Патиса, упомянутых в предыдущей строке45. Если бы речь шла о цифре, указывающей на количество хрисолитов, упомянутых в стк. 2, то, пропустив ее, автор граффито, очевидно, должен был написать ее над словом «хрисолиты» в той же строке, а не над новым именем в стк. 3. Кроме того, автор републикации и сам вслед за первоиздателем отметил близкое личное имя Αζιαγος (Ольвия, римское время)46, которое является фонетическим вариантом Αζεακος Чайкинского граффито, хотя и предпочел по непонятным причинам вместо Αζεακος читать на остраконе не имеющее параллелей Αζεκος. Напротив имени Азеака процарапан цифровой символ 1 в виде альфы. Ввиду упоминания хрисолитов в предыдущей строке эту цифру, равно как и цифры в следующих стк. 4–5, с наибольшей вероятностью следует относить именно к ним как указание на стоимость или количество драгоценных камней. В противном случае пришлось бы допустить упоминание еще одной группы неких ценных предметов в стк. 2 в несохранившейся правой части остракона.

46. IOSPE I2, 86, стк. 10; Zgusta 1955, 62, § 45.

В стк. 4 издатели отмечают пропуск конечной буквы в неизвестном ранее антропониме и восстанавливают окончание родительного падежа: Αγουζακο, супруга которого упомянута или как обладательница двух (Β) «хрисолитов», или как заплатившая за «хрисолиты» сумму в два номинала. Признавая возможность исправления Αγουζακο, я тем не менее не исключаю и другое чтение: именительный падеж Αγουζακο, γυνή («Агузак, (его) жена» вместо «жена Агузака») по аналогии с Πατεις, γυνή в стк. 2.

В стк. 5 издатели по-разному читают цифровой символ после упоминания дочери Лавтиака (Λαυθιακου θυγάτηρ)47: речь идет об указывающей на количество или стоимость хрисолитов цифре 30 (лямбда согласно ed. pr.) или цифре 1 (альфа согласно републикации). К сожалению, из-за повреждения поверхности остракона в конце стк. 5 трудно выбрать то или иное чтение. Тем не менее взаимное расположение боковых гаст, особенно в верхней части, скорее напоминает написание в этом граффито лямбды (30), нежели альфы (1). Тридцать, на первый взгляд, кажется слишком большой цифрой при сопоставлении с цифрами 1 и 2 у соседей по списку. Однако, как мы видели выше, весьма значительные цифры, связанные с «хрисолитами» (10, 30 или 40), могли фигурировать выше в первой строке граффито. Кроме того, дочь Лавтиака по смыслу надписи скорее всего является владелицей еще двух драгоценных предметов, а именно упомянутых зеркала и гребней, и тем самым выделяется на фоне других лиц48. Таким образом, при всех оговорках чтение ed. pr. кажется более вероятным.

48. Вероятность восстановления еще одного имени в утраченной правой части стк. 6 остракона крайне мала, поскольку надпись выполнена таким образом, что имена владельцев располагаются каждый раз слева с новой строки.

О значении слова χρυσόλιθος в античности достаточно подробно говорилось в одной из предшествующих публикаций49. Оно моглo обозначать различные виды прозрачных и блестящих камней золотистого цвета, так что во многих случаях затруднительно найти современное соответствие для того или иного «хрисолита», упомянутого античным автором50. При этом можно утверждать, что отождествление античного χρυσόλιθος с современным хризолитом (также известным как оливин, или перидот) является ошибочным. Судя по имеющимся текстам, среди которых основным источником информации служит XXXVII книга «Естественной истории» Плиния Старшего, для обозначения оливина с его преимущественно зеленоватым оттенком слово χρυσόλιθος/chrysolithos в интересующую нас эпоху не использовалось51.

50. Затруднение возникает и в случае с другими минералами. Тому или иному античному обозначению нередко могут соответствовать несколько камней похожего цвета (например, σμάραγδος обозначает различные камни зеленого оттенка: изумруд, малахит, халцедон, см.: Halleux, Schamp 1985, 327, n. 2.

51. Оно стало использоваться так только в поздней античности. На это обращалось внимание уже в работах XIX в.: Berthelot 1887, 244. Слово chrysolithus, вероятно, указывает не перидот в описании Исидора («Этимологии» (XVI. 15. 2): chrysolithus auro similis est cum marini coloris similitudine). Но в текстах более ранних, прежде всего в «Естественной истории», современному перидоту соответствует название не chrysolithus, а иное, скорее всего topazos (XXXVII. 32. 107–108). Тем не менее некоторые комментаторы литературных текстов (например, Enk 1962, 244; Richardson 1977, 262) продолжают толковать chrysolithos как античное название оливина (перидота).

Термином χρυσόλιθος могли обозначаться преимущественно две группы камней. Во-первых, это желтый корунд, с которым уже давно было предложено соотносить описания Плиния (XXXVII. 42. 126: chrysolithos aureo fulgore tralucentes – «прозрачные с золотым блеском»)52. В пользу такой идентификации может свидетельствовать то, что Плиний упоминает этот минерал вместе с синим корундом, или сапфиром (в терминологии Плиния hyacinthos), отмечая, что и «хрисолит» и «гиацинт» (т.е. желтый и синий корунды) привозят из Эфиопии, а лучшими из «хрисолитов» являются индийские53. Дело в том, что из всех минералов, к которым предлагалось относить античное название χρυσόλιθος, только корунд сопоставим по стоимости с изумрудами54. Как и все корунды, этот «хрисолит» отличался не только блеском и чистотой, но и особой твердостью. Минерал, очевидно, имел очень высокую стоимость и вряд ли мог пользоваться спросом у достаточно широкого круга представителей той среды на периферии античной цивилизации, из которой происходит Чайкинское граффито.

53. Очевидно, именно этот минерал имел в виду упоминающий «хрисолиты» Проперций (II. 16. 44: quoscumque smaragdos, quasve dedit flavo lumine chrysolithos), говоря о дорогих подарках, преподнесенных возлюбленной богатым соперником.

54. King 1867, 96.

Одновременно словом χρυσόλιθος могли обозначать как минимум еще два не столь дорогих минерала: желтый циркон, а также цитрин (желтый кварц)55. Скорее всего именно их имел в виду Плиний, когда писал, что «хрисолиты» из Тибарены на южном берегу Понта бывают неоднородного цвета (variae), а наименее прозрачные и разноцветные среди этих минералов происходят из Аравии (turbidae sunt et variae, fulgoris interpellati nubilo macularum). С.Ю. Сапрыкин обратил внимание на то, что вставка из желтого циркона украшала браслет, найденный в погребальном комплексе Ногайчинского кургана, датирующемся I в. до н.э., и на этом основании предположил, что под «хрисолитом» в рассматриваемом граффито подразумевается циркон56. Дополняя это удачное наблюдение, следует отметить, что в данном погребении были найдены не один, а два браслета с изображениями Эрота и Психеи, один с вставкой из желтого циркона, другой с вставкой из цитрина57. Таким образом, циркон и цитрин с большой вероятностью могли фигурировать и на Чайкинском остраконе под именем «хрисолитов». Учитывая географическую близость, вполне логичным представляется также предположение Сапрыкина, что в Крым доставлялись скорее всего южнопонтийские камни58.

56. Saprykin 2014, 26.

57. Zaytsev, Mordvintseva 2003, 75–76.

58. Saprykin 2014, 26. Правда, что касается «хрисолитовых» браслетов Ногайчинского погребения, то анализ параллелей показал, что они датируются не позднее рубежа II–I в. до н.э. и скорее всего были изготовлены на эллинизированном Востоке (Treister 2000, 201–202; Zaytsev, Mordvintseva 2003, 88–89). Таким образом, их связь с тибаренскими «хрисолитами» Плиния остается чисто гипотетической.

Популярные представления о свойствах минералов нашли отражение в дошедших до нас сочинениях, относящихся к жанру лапидариев, которые были адресованы массовому читателю и, в частности, описывали камни с точки зрения народной медицины и бытовой магии59. Что касается интересующего нас «хрисолита», то, согласно так называемому «Посланию Орфея о камнях» (Ὀρφέως λιθικά κηρύγματα), этот минерал способен в повседневной жизни сделать человека более дисциплинированным и разумным (37: οὗτος φορούμενος κοσμίους ποιεῖ καὶ ἀγαθοὺς ταῖς γνώμαις), и по этой причине носить “хрисолит” в качестве украшения в первую очередь рекомендуется женщинам (μάλιστα δὲ ταῖς γυναιξὶ φορεῖν συμφέρειν). Такого рода представления о «хрисолите» находят отражение и в других позднеантичных сочинениях, относящихся к указанному жанру60.

60. В основе данной рекомендации лежит традиционный античный взгляд на сдержанность (σωφροσύνη) как преимущественно женскую добродетель (ср. Kollmann 1941). Популярное представление относительно дисциплинирующих и укрепляющих характер (в особенности женский) свойств «хрисолита» связано, очевидно, в первую очередь со свойствами «хрисолита»-корунда, отличавшегося особой твердостью и плотностью, что, в частности, отмечает лапидарий, чье авторство приписывалось магу Дамигерону (Damigeron–Evax 47: lapis est spissus). Эта характеристика, очевидно, легко распространялась и на остальные драгоценные камни, считавшиеся «хрисолитами», в том числе циркон и цитрин. К тому же самому представлению, возможно, восходит и мнение, согласно которому порошок «хрисолита» является средством, помогающим от недомоганий, связанных с желудком и кишечником. Епифаний Саламинский, «О двенадацати драгоценных камнях» (10): οὗτος στομαχικοῖς καὶ κοιλιακοῖς τριβόμενος καὶ πινόμενος ἰαματικὸς ὑπάρχει. Ср. Neophytus Inclusus, Decem homiliae 9, 23: χρυσόλιθος δὲ τριβόμενος στομαχικοῖς, κωλικοῖς καὶ κοιλιακοῖς ἐστιν ἰατρικός. Кроме того, согласно Дамигерону «хрисолит» также защищает от ночных страхов (Damigeron–Evax 47: tutamentum est ad nocturnos timores).

Я не исключаю, что представление о «хрисолите» как преимущественно «женском» камне помогает объяснить одну особенность Чайкинского граффито. Слово χρυσόλιθοι дважды фигурирует здесь в начальных строках непосредственно после упоминания женщин: жены [---]узака и жены Патиса61. Оставшиеся предметы из списка, а именно зеркало и гребни, как мы видели, регулярно фигурируют в качестве женских бытовых аксессуаров. Как было отмечено выше, цифровые знаки рядом с именами в стк. 3–5 с наибольшей вероятностью также должны относиться к «хрисолитам» (обозначая их количество или стоимость), а не к каким-либо иным предметам, названия которых не сохранились на черепке. При этом лишь в одном из пяти случаев (стк. 3) в качестве владельца (или заказчика) фигурирует мужчина, некий Азеак (Αζεακος). Все остальные владельцы драгоценных предметов в данном случае женщины. Разумеется, само по себе указание лапидариев на то, что «хрисолиты» особенно рекомендовались женщинам, еще не позволяет сделать вывод, что мужчина, в данном случае Азеак, не мог быть обладателем этого драгоценного камня. Тем не менее преимущественно «женский» контекст Чайкинского граффито побуждает искать возможные объяснения указанного обстоятельства.

Как кажется, издатели и комментаторы надписи не придали значения специфическому способу идентификации женщин в этом списке. Ни в одном случае их личные имена не названы, так что женщины обозначаются исключительно через имена мужчин-родственников: «жена» или «дочь такого-то». Хотя сам по себе указанный способ идентификации засвидетельствован у греческих авторов62, известных примеров его последовательного применения в греческой эпиграфикe мало63, а в эпиграфике Северного Причерноморья такого рода примеры до сих пор не встречались. Здесь, однако, автор последовательно придерживается указанного способа идентификации. Исходя из контекста Чайкинской надписи, можно допустить, что в стк. 3, как и в остальных строках, составитель списка имел в виду не самого Азеака, a его супругу. В этом случае писавший должен был сослаться на нее, как и на других женщин, без упоминания ее личного имени, а именно написать «жена Азеака» (Αζεακου γυνά)64. Как показывает разбор надписи, автор не придавал большого значения единообразию формуляра. Например, в предшествующей стк. 2 вместо ожидаемого «жена Патия» (Πατει γυνά) он употребил более свободную конструкцию «Патий, (его) жена» (Πατεις, γυνά)65. Вполне вероятно, что и ниже, в стк. 4, следует восстанавливать номинатив Αγουζακο, γυνή («Агузак, (его) жена») вместо предлагавшегося издателями генетива Αγουζακο γυνή («жена Агузака»). В этом случае не исключено, что и в стк. 3 писавший использовал ту же конструкцию в номинативе, но для краткости вместо Αζεακος, γυνά («Азеак, (его) жена») ограничился именем Αζεακος, поскольку эллипс слова γυνά/γυνή легко восполнялся по аналогии с предшествующей и последующей строкой. Пропуск слова «жена» в стк. 3 мог возникнуть и по причине невнимательности составителя списка. Примеров намеренной или случайной небрежности в этой короткой надписи довольно много. В стк.1 написано γυν вместо γυνά или γυνή, там же χρυ вместо χρυσόλιθοι; в стк. 2 дорийская форма γυνά рядом с общегреческим вариантом γυνή в стк. 4; в стк. 3 пропуск второй альфы в имени Αζεακος с последующим исправлением ошибки; в стк. 4 пропущена последняя буква в окончании родительного падежа Αγουζακου или окончании именительного падежа Αγουζακος. Итак, сказанное выше позволяет предположить, что в стк. 3, возможно, имелась в виду жена Азеака, независимо от того, намеренно или случайно автор пропустил слово γυνά. В первом случае чтение должно быть оставлено без изменений: Αζεακος, во втором следует исправлять: Αζεακος, («Азеак, его жена»). Эта гипотеза позволила бы исключить из списка женщин единственного мужчину, придав тексту большую однородность и приведя его в большее соответствие с характером упомянутых в нем ценных предметов.

63. Например, в отчете афинских полетов 367/366 г. до н.э., где две женщины–собственницы земельных участков фигурируют как «жены таких-то». См. SEG 12, 100, стк. 68–69: «на полях жены Хармила» (ἐν τοῖς χωρίοις τῆς Χαρμύλο{ς}υ γυναικός); «поле жены Алипета» (τὸ χωρίον τῆς γυναικὸς τῆς Ἀλυπήτο). В подавляющем большинстве надписей как общественного, так и частного характера при упоминании женщин регулярно указывается их личное имя. Окончательно ответить на вопрос, с чем именно связан выбор способа обозначения женщин в Чайкинском граффито, вряд ли можно. Это могло объясняться в том числе и влиянием традиций негреческого населения Северо-Западного Крыма.

64. Или Αζεακου γυνή. Составитель списка пользуется как формами греческого койне, так и дорийскими формами, бытовавшими в эпиграфике соседнего Херсонеса. Далее в стк. 3 я условно дополняю дорийский вариант γυνά (ср. стк. 2).

65. Указав на мужские имена в родительном падеже в других строках, А.В. Белоусов предложил и в данном случае исправление в форме родительного падежа: Πατει{ς} (Belousov 2015, 211; ср. Dovatur 1965, 817, § 9). Мое понимание этой и следующей строки убеждает меня сохранить интерпретацию С.Р. Тохтасьева с учетом исправления чтения личного имени, предложенного С.Ю. Сапрыкиным.

В заключение следует обратить внимание на еще одну любопытную деталь, касающуюся популярных представлений о «хрисолите». Внушение благоразумия и твердости духа – не единственное магическое свойство этого драгоценного камня. Помимо этого, авторы лапидариев указывают на его особую связь с богиней Афродитой. Так, в сочинении «О камнях», дошедшем под именем неких Сократа и Дионисия (Σωκράτους καὶ Διονυσίου περὶ λίθων), рекомендуется вырезать на «хрисолитах» изображение этой богини и посвятить кольцо ей, чтобы таким образом снискать ее благосклонность (Socr. et Dion. 37: ἐπιχάρασσε οὖν Ἀφροδίτην καὶ τελέσας ἔχε. Ποιεῖ δὲ πολλὴν χάριν). С этим связана и способность минерала, о которой говорится в лапидарии Дамигерона: он помогает «в случаях страстного желания, любви и (для достижения) справедливости», а также делает людей «внушающими доверие, красноречивыми, влиятельными, любимыми, приятными» (Damigeron–Evax 48: cupidinis et amoris et iustitiae adiutor... facit autem bene susceptos et eloquentes, et gratiosum et amabilem esse, et amicabilem ab his qui eum vident, et omnem ingressum aperit). Корни указанной идеи обычно видят в популярной астрологии, постулирующей связь между минералами и знаками зодиака, затем между знаками зодиака и планетами, и, наконец, между минералами и планетами66. Однако связь «хрисолита» с Афродитой легко могла возникнуть в обыденном сознании более простым путем – из банальной ассоциации между широко известным эпитетом богини «золотая», засвидетельствованным начиная с Гомера (χρυσῆ Ἀφροδίτη)67, и названием минерала χρυσόλιθος, а также его золотистым цветом68. Поскольку среди функций Афродиты фигурирует покровительство любви, плодородию и браку, в представлении о свойствах «хрисолитов» мог присутствовать и этот аспект, что, в свою очередь, служило бы дополнительным объяснением интереса к этим минералам, в частности со стороны женщин. Нельзя исключать, что упоминаемые в надписи предметы могли использоваться как вотивные дары69. В этом контексте представляет интерес сделанное на основании археологических данных предположение о существовании культа Афродиты на Чайкинском городище70. Однако поскольку интересующая нас надпись не содержит каких-либо определенных указаний на этот счет, идея о возможной связи Чайкинского остракона с культом Афродиты, разумеется, остается лишь гипотезой.

67. Например, Hom. Il. 3. 64; 5. 427; 9. 389.

68. Против чисто астрологических корней указанного представления говорит и то, что лапидарий Сократа и Дионисия нередко упоминает имена богов–покровителей минералов, явно не связанных в их представлении с планетами, например, Посейдона, Афину или Артемиду. Это наводит на мысль о том, что представления о связи между драгоценными камнями и божествами, в частности между «хрисолитом» и Афродитой, могли возникать независимо от астрологических идей. Так, например, когда авторы лапидария связывают минерал гиацинт с Посейдоном и приписывают камню функции оберега для мореплавателей, наиболее простым объяснением выглядит сближение цвета минерала с цветом морской воды (Socr. et Dionys. 27: λίθος ὑάκινθος. Γλύφεται ἐν τούτῳ τῷ λίθῳ τῷ καθαρῷ Ποσειδῶν ἔχων δελφῖνα τῷ δεξιῷ ποδὶ καὶ τρίαιναν τῇ δεξιᾷ χειρί· τελέσας οὖν οὕτως ἔχε φορῶν τῷ δακτυλίῳ... καὶ τοὺς διὰ θαλάσσης ἐμπορευομένους ἀπὸ κλύδωνος ῥύεται).

69. Об использовании зеркал в качестве посвятительных даров, в том числе Афродите, см., например, Barruol 1985; 1987.

70. Popova 2000, 132–136.

Изложенные выше аргументы и наблюдения позволяют остановиться на следующем варианте прочтения надписи.

[..]ουζακου γυν· χρυ(σόλιθοι) vac. 1 litt. +[---]

Πατεις, γυνά· χρυσόλιθο̣[ι vac. 1 litt. ---]

Αζεακος, · vac. 1 litt. Α

Αγουζακο γυνή· vac. 1 litt. Β

5Λαυθιακου θυγάτηρ· vac. 1 litt. Λ̣?

κάθρυπτον, κτέν(ες?) +[---]

_______________________

1: [?Αγ]ουζακου γυνή· .. Тохтасьев; Ουζάλκου γυνή Η Сапрыкин; в конце стк. следы вертикальной гасты; 2: .τ(?)άτεις, γυνά· χρυσόλιθο̣[ς] Тохтасьев; Πάτεις, γυνά χρυσόλιθοι Сапрыкин; Πάτει{ς} Белоусов; 3: Αζεακος· Α Тохтасьев; Αζεκος Α Сапрыкин; 4: не исключаю Αγουζακο, γυνή («Агузак (его) жена»); Αγουζακο γυνή· Β Тохтасьев; Αγουζάκο(υ) γυνή Β Сапрыкин; 5: Λαυθιακου θυγάτηρ· Λ Тохтасьев; Λαυθιακου θυγάτηρ Α Сапрыкин; в конце стк. не исключаю альфу; 6: καθρυπι(?)ον κτενω[- - -] Тохтасьев; κα θρύπτον κτενώ|δης Сапрыкин; в конце стк. после ню следы изогнутых линий; не исключаю κτενῶ̣[ν ---] или κτένε̣[ς ---].

Перевод: Жена [..]узака, хрисолиты --- Патис, (его) жена: хрисолиты --- Азеак, (его жена?): 1. Жена Агузака: 2. Дочь Лавтиака: 30(?). Зеркало, гребн(и?) ---

Библиография

- 1. Barruol, G. 1985: Miroirs votifs découverts en Provence et dédiés à Sélènè et à Aphroditè. Revue archéologique de Narbonnaise 18, 343–373.

- 2. Barruol, G. 1987: Miroirs dédiés à Sélènè et à Aphroditè: observations et découvertes nouvelles. Revue archéologique de Narbonnaise 20, 415–418.

- 3. Белоусов, А.В. Epigraphica pontica: Греческая и римская эпиграфика Северного Причерноморья. 2014 г. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории 12, 2015, 192–217.

- 4. Berthelot, M. 1887: Collection des anciens alchimistes grecs. Т. I. Paris.

- 5. Buck, C.D. 1955: The Greek Dialects: Grammar, Selected Inscriptions, Glossary. Chicago.

- 6. Clermont-Ganneau, Ch. 1888: Recueil d’archéologie orientale I. Paris.

- 7. Dalimier, C. 1998: Cratyle. Platon. Traduction inédite, introduction, notes, bibliographie et index. Paris.

- 8. Доватур, А.И. Краткий очерк грамматики боспорских надписей. В кн.: В.В. Струве (ред.), КБН. М.–Л., 1965. 797–831.

- 9. Dover, К.J. 1968: Aristophanes. Clouds. Oxford.

- 10. Eichholz, D.E. 1962: Pliny. Natural History. Vol. X: Books XXXVI–XXXVII. (Loeb Classical Library, 419). London–Cambridge (MА).

- 11. Enk, P.J. 1962: Sex. Propertii Elegiarum Liber Secundus. Vol. I–II. Leyden.

- 12. Franek, J., Urbanová, D. 2019: “May their limbs melt, just as this lead shall melt…”: sympathetic magic and similia similibus formulae in Greek and Latin curse tablets (Part 1). Philologia Classica 14/1, 27–55.

- 13. Gignac, F.T. 1976: A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzan-tine Periods. Vol. I. Phonology. Milan.

- 14. Halleux, R., Schamp, J. (eds.) 1985: Les lapidaires grecs: Lapidaire Orphique; Kérygmes lapidaires d’Orphée, Socrate et Denys; Lapidaire nautique; Damigéron–Évax. Paris.

- 15. King, C.W. 1867: The Natural History of Gems or Decorative Stones. London.

- 16. Kollmann, A. 1941: Sophrosyne. Wiener Stidien 51, 12–34.

- 17. Meisterhans, K. 1900: Grammatik der attischen Inschriften. Berlin.

- 18. Попова, Е.А. Терракоты с городища “Чайка” в Евпатории. РА 1, 2000. 131–143.

- 19. Попова, Е.А. Городище «Чайка» в Северо-Западном Крыму во II в. до н. э. – I в. н. э. Stratum plus 3, 2017. 259–307.

- 20. Richardson, L. 1977: Propertius. Elegies I–IV. Norman.

- 21. Šangin, M.A.F. 1936: Codices Rossici (Catalogus codicum astrologorum Graecorum, XII). Bruxelles.

- 22. Сапрыкин, С.Ю. Памятники «малой» эпиграфики северо-западного Крыма античной эпохи. В сб.: В.А. Кутайсов, Т.Н. Смекалова (ред.), История и археология Северо-Западного Крыма. (Материалы к археологической карте Крыма, XIV). Симферополь, 2014. 7–31.

- 23. Schaps, D. 1977: The woman least mentioned. Etiquette and women’s names. Classical Quarterly 27/2, 323–330.

- 24. Смекалова, Т.Н., Кутайсов, В.А., Чудин, А.В. Археологическая карта окрестностей Керкинитиды. В кн.: В.А. Кутайсов, Т.Н. Смекалова (ред.), Ортли. Античные усадьба и виноградник на дальней хоре Херсонеса. (Материалы к археологической карте Крыма, XI.2). Симферополь, 2013. 136–239.

- 25. Stefani, A. de 1920: Etymologicum Gudianum quod vocatur. Fasc. II: Litteras Β (Βωμολόχοι) – Ζ (Ζειαί). Lipsiae.

- 26. Threatte, L. 1980: The Grammar of Attic Inscriptions. Vol. I: Phonology. Berlin–New York.

- 27. Тохтасьев, С.Р. Остракон с поселения Козырка XII ольвийской хоры. Hyperboreus 8/1, 2002. 72–98.

- 28. Тохтасьев, С.Р. Предварительное заключение о надписи на остраконе с городища Чайка. В кн.: В.А. Кутайсов, Т.Н. Смекалова (ред.), Ортли. Античные усадьба и виноградник на дальней хоре Херсонеса. (Материалы к археологической карте Крыма XI.2). Симферополь, 2013. 263.

- 29. Трейстер, М.Ю. О ювелирных изделиях из Ногайчикского кургана. ВДИ 1, 2000. 182–202.

- 30. Weinstock, S. 1953: Codices Britannici. Pars II: Codices Londinenses, Cantabrigienses. (Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, IX.2). Bruxelles.

- 31. West, M.L. 2002: Seventeen distorted mirrors in Plato. Classical Quarterly, 52/1, 380–381.

- 32. Wirbelauer, K.-W. 1937: Antike Lapidarien. Inaugural-Diss. Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Würzburg.

- 33. Зайцев, Ю.П., Мордвинцева, В.И. «Ногайчинский» курган в степном Крыму. ВДИ 3, 2003. 61–99.

- 34. Zgusta, L. 1955: Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste. Praha.

2. Tokhtas’ev 2013, 263 (далее ed. pr.). Надпись издана по фотографии и прорисовке. В ссылке на них имеется неточность: в заголовке вместо рис. 136 должен быть указан рис. 142 (ср. Smekalova et al. 2013, 174, рис. 142).

3. Tokhtas’ev 2013, 263.