- Код статьи

- S032103910014844-1-1

- DOI

- 10.31857/S032103910014844-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 82 / Выпуск 2

- Страницы

- 411-418

- Аннотация

В статье представлено впускное погребение эпохи ранних кочевников из Южного Приуралья, в котором была найдена гончарная красноглиняная вьючная фляга. Находки вьючных фляг в комплексах кочевников Южного Урала редки и встречаются в погребениях кочевой знати. Погребение было совершено в юго-восточной части кургана в могильной яме подбойной конструкции. Помимо гончарной фляги в погребении найдены железный меч, бронзовые наконечники стрел и другие предметы. Материалы кургана относятся к кругу памятников филипповского облика, обладающих характерным погребальным обрядом и вещевыми наборами. Дата комплекса – последняя треть IV – рубеж IV–III вв. до н.э.

- Ключевые слова

- Южное Приуралье, кочевники, ранние сарматы, гончарная керамика, вьючные фляги, погребальный обряд

- Дата публикации

- 22.06.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 198

Комплекс, содержавший вьючную гончарную флягу, был выявлен летом 2019 г. Приуральской экспедицией ИА РАН при исследовании кургана 1 группы № 3 «Студеникин Мар», расположенной в западной части могильника некрополя эпохи ранних кочевников «Курганное поле Высокая Могила – Студеникин Мар» в Южном Приуралье. Некрополь находится в западной части Урало-Илекского междуречья на территории Оренбургской области и состоит из пяти курганных групп, насчитывающих несколько десятков курганных насыпей разной величины, включая крупные погребальные сооружения кочевой знати1.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ НАХОДКИ

Курган 1 (диаметр 58 м, высота до 2,64 м) являлся самым большим в группе. В основе погребальной конструкции кургана 1 находилось центральное погребение с дромосом (погребение № 4). Оно было перекрыто деревянной надмогильной конструкцией, вероятнее всего из радиально уложенных бревен, к моменту исследования полностью сгоревшей. В насыпи кургана также фиксировался круговой валик диаметром до 33 м, сооруженный из материкового суглинка вокруг центрального погребения. В южной поле насыпи обнаружены многочисленные скопления костей лошади. Здесь же был найден бронзовый ковш, а также богатый уздечный набор, уложенный на погребенной почве за пределами глиняного валика и, видимо, представлявший собой жертвенный комплекс. Уздечный набор включал в себя железные удила, биметаллические псалии, бронзовый пластинчатый налобник, пронизи и бронзовые зооморфные уздечные бляхи. Всего в кургане было выявлено 6 погребений, относящихся к одному культурно-хронологическому горизонту.

Комплекс с вьючной флягой (погребение № 2) был выявлен на периферии подкурганной площадки, в юго-восточном секторе. Погребение выявлено в 15 м юго-восточнее условного центра кургана за пределами кольцевого вала около его внешней границы.

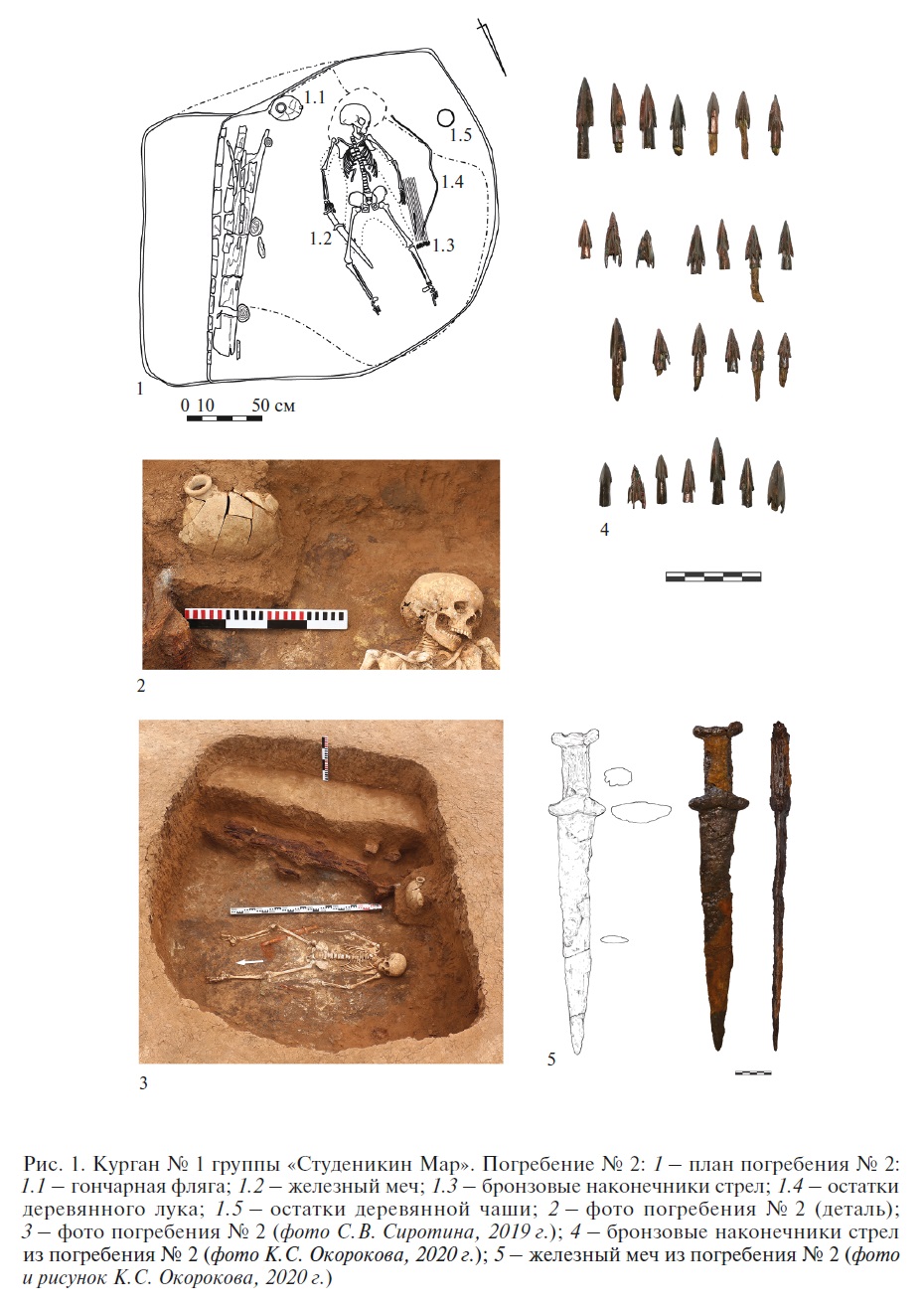

Могильная яма имела подбойную конструкцию (рис. 1), погребальная камера была устроена в длинной (западной) стенке. Входная яма неправильной подпрямоугольной формы с закругленными углами была ориентирована по линии северо-восток – юго-запад. При исследовании входной ямы расчищены остатки плах и бревен (тополь?), закрывавших вход в погребальную камеру. Погребальная камера имела неправильную овально-подтрапециевидную форму с неровными закругленными стенками.

Общая длина подбойного погребения (погребальная камера и входная яма) по линии дна по оси восток – запад составила до 2,35–2,4 м, ширина по линии север – юг составила 1,8 м. Вероятно, погребальная камера имела сводчатый потолок. Условно реконструируемая высота потолка от линии дна составляла около 0,55–0,6 м. Глубина от уровня материковой поверхности – до 0,74 м.

На дне погребальной камеры фиксировался тлен светло-коричневого цвета, вероятнее всего, от органической подстилки, на которой был уложен погребенный.

В центре погребальной камеры был расчищен костяк подростка (мужской?), лежавший в вытянутом положении на спине, головой на юг. В области черепа фиксировался органический тлен желто-зеленого оттенка, возможно, от головного убора. Под костяком также отмечен органический тлен светлого беловатого оттенка, вероятнее всего – остатки одежды. Около южной стенки в 0,25 м от черепа была найдена гончарная керамическая фляга (см. рис. 1, 1–3).

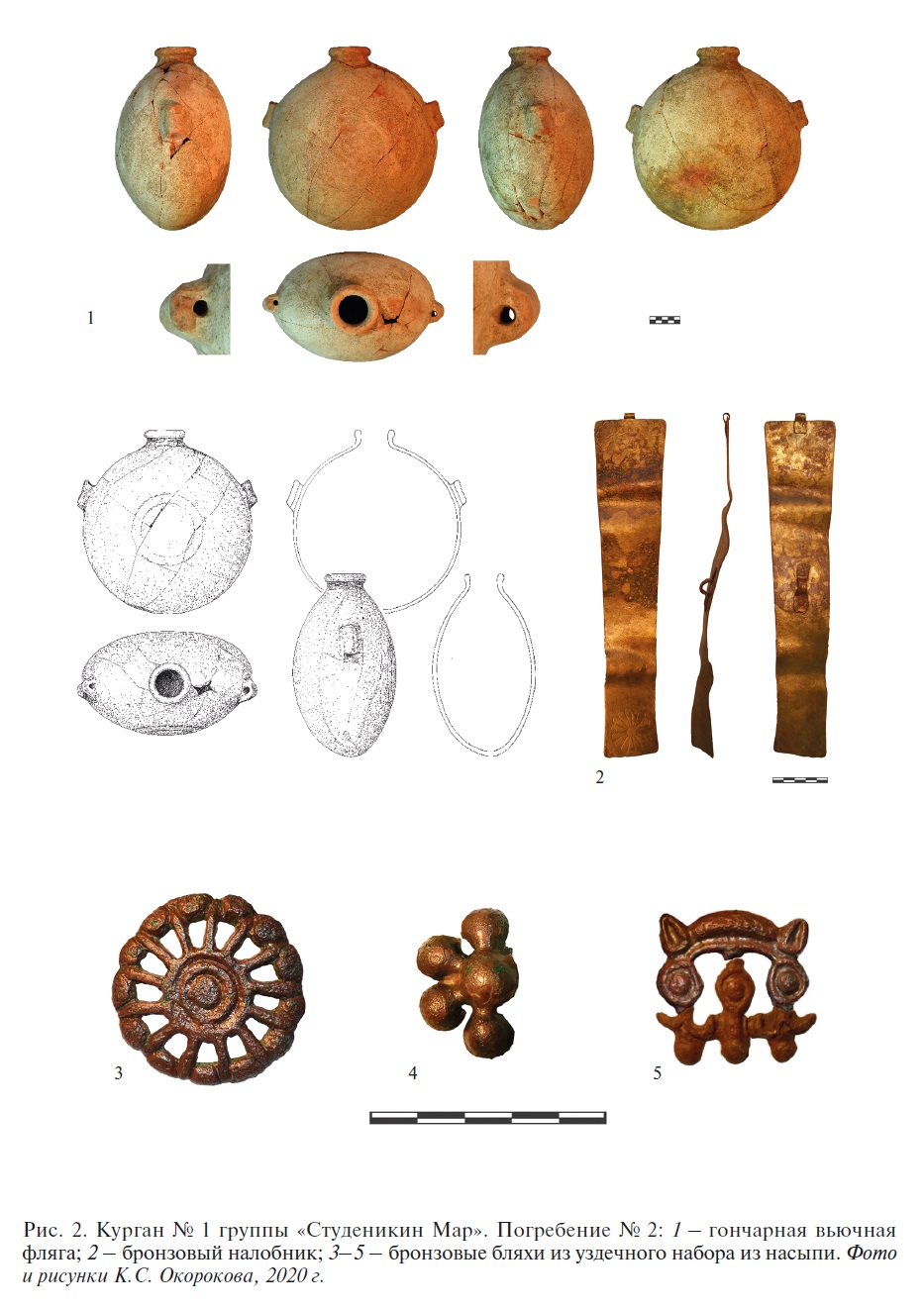

Фляга бледно-оранжевого цвета с округлым туловом и уплощенно-сферическим профилем, имеет относительно невысокую узкую горловину (рис. 2, 1). Выпуклая сторона сосуда украшена двумя концентрическими кругами в виде неглубоких желобков. На плечиках сосуда вертикальные прямоугольные со скругленными углами выступы-налепы со сквозными продольными отверстиями. Размеры фляги: высота – 30,75 см, высота горла с венчиком – 3 см, диаметр венчика – 6,75 см, высота валика венчика – 1,35 см, диаметр горла – 6 см, внутренний диаметр горла – 4,5 см, диаметр тулова фляги – 28,3 см, толщина фляги – 17,4 см, толщина стенок – 0,8 см, длина боковых ручек – 4,2 см, высота боковых ручек – 1,7 см, толщина боковых ручек – 3,5 см, диаметр отверстия ручки – 0,7 см, диаметр внешней окружности орнамента – 12 см, диаметр внутренней окружности орнамента – 10,5 см.

Расчет объема фляги делался по формуле расчета шарового сегмента: . H – высота, или в нашем случае толщина, фляги (от передней до задней стенки по внешнему контуру), R – радиус тулова.

Расчетный внутренний объем фляги, исходя из представленных размеров, получился 6,34 л. Он был проверен путем засыпки фляги мелким песком, который затем был пересыпан в емкость, имеющую прямоугольную форму. Занятый песком объем составил 29,8 × 19,5 × 10,7 см = 6,218 л. Таким образом, внутренний объем фляги составил 6,218–6,34 л.

Ниже пояса погребенного, под небольшим углом относительно оси костяка, под правым бедром лежал железный меч с узким бабочковидным или крыловидным перекрестьем (см. рис. 1, 1, 1.2, 5). Под перекрестьем и около средней части клинка найдены две бронзовые ворворки.

От запястья левой руки и вдоль левого бедра фиксировались остатки кожаного (?) колчана. В колчане лежало 28 бронзовых трехлопастных наконечников (см. рис. 1, 1, 1.3, 4). Поверх остатков колчана обнаружен деревянный тлен от лука, уложенного вдоль линии костяка между левой рукой и западной стенкой. Судя по характерным остаткам, лук относился к категории скифских сигмовидных луков (см. рис. 1, 1, 1.4). Реконструируемая длина лука – 0,8 м.

В южной части погребальной камеры, ближе к юго-западному углу, в 10 см от западной стенки фиксировались остатки деревянной миниатюрной чаши (см. рис. 1, 1, 1.5). Судя по характерному тлену, диаметр чаши составлял до 10–12 см.

ХРОНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСА

Архитектура, погребальный обряд и вещевые комплексы кургана 1 группы «Студеникин Мар» аналогичны зафиксированным в больших курганах данного некрополя, исследованных в 2016–2017 гг., а также имеют близкие параллели в известном могильнике Филипповка 1 и памятниках филипповского круга на Южном Урале.

Наконечники стрел из погребения № 2 имеют сходство с колчанными наборами южноуральских номадов конца V–IV вв. до н.э. Железный меч с узким бабочковидным (крыловидным) перекрестьем и, вероятнее всего, когтевидным навершием относится к типу III отдела 1, по В.Н. Васильеву, и датируется в рамках IV в. до н.э.2

Однако в качестве ближайших аналогий можно указать на мечи из курганов 6 и 7 могильника Филипповка 1, которые, судя по элементам конского снаряжения, а также другим категориям инвентаря, могут датироваться в пределах середины – половины IV в. до н.э.3

Нужно отметить, что инвентарь, найденный в погребении, достаточно сложно датировать в узких хронологических рамках, поэтому при определении хронологической позиции комплекса необходимо обратить внимание на вещевые наборы, бывшие в кургане. Обращает на себя внимание уздечный набор, найденный в южной поле кургана, недалеко от границ глиняного вала вокруг центральной могилы. Вещи из него датируются в пределах второй половины – конца IV в. до н.э. Особого внимания заслуживает бронзовый пластинчатый налобник (рис. 2, 2). Серия похожих налобников известна в погребениях и жертвенных комплексах в курганах ранних кочевников Южного Урала. Все они происходят из богатых погребений кочевнической знати, датированных второй половиной IV – рубежом IV–III вв. до н.э.4

Биметаллические псалии с железными сердечниками и бронзовыми приливами отмечены в комплексах Предкавказья, Среднего и Нижнего Дона, лесостепных памятниках скифского времени IV в. до н.э. Наиболее многочисленная серия их найдена в Прикубанье в уздечных наборах второй половины IV в. до н.э.5

По мнению В.Н. Васильева, применительно к южноуральским комплексам подобные псалии могут выступать в качестве хроноиндикаторов второй половины IV в. до н.э.6 Примечательной находкой можно считать и бронзовые уздечные бляхи (рис. 2, 3–5), в числе которых особо следует отметить зооморфные бляхи (рис. 2, 5), имеющие прямые аналогии в комплексах Предкавказья и Среднего Дона второй половины IV – начала III в. до н.э.7

7. Mogilov 2008, 415, рис. 193; Gulyaev, Savchenko 2004, 40, рис. 4, 10, 11.

Следует также отметить находку меча синдо-меотского (меотского) типа из погребения № 1 данного кургана. Немногочисленная серия таких мечей найдена в южноуральских комплексах IV – рубежа IV–III вв. до н.э.8 Хорошим хроноиндикатором является меч переходного типа, обнаруженный при исследовании погребения № 5. Наиболее представительную серию комплексов, содержащих такие мечи с характерным набором раннепрохоровского инвентаря, В.Н. Васильев относит к последней четверти IV в. до н.э.9 Учитывая, что планиграфически данное погребение расположено в непосредственной близости от центрального погребения, можно предполагать относительно близкое время их сооружения в пределах второй половины IV, не позднее рубежа IV–III вв. до н.э.

9. Vasil’ev 2004, 153.

Что касается вьючных гончарных фляг, то их находки в погребениях ранних кочевников Южного Урала немногочисленны. Вместе с тем они являются достаточно характерным хроноиндикатором: время их появления на Южном Урале определяется последними десятилетиями IV в. до н.э.10

На наш взгляд, дата кургана определяется последней третью IV в. до н.э. – рубежом IV–III вв. до н.э.

Библиография

- 1. Erlikh, V.R. 2006: [Connections of the Kuban region with the Volga and Ural regions in the second half of the 4th century BC (on the materials from Tenginka sanctuaries)]. In: V.V. Murasheva (ed.), Gorod i step’ v kontaktnoy evro-aziatskoy zone. Tezisy dokladov III mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, posvyashchennoy 75-letiyu so dnya rozhdeniya G.A. Fedorova-Davydova (1931–2000) [City and Steppe in the Contact Euro-Asian Zone. Abstracts of the III International Scientific Conference dedicated to the 75th Birthday of G.A. Fedorov-Davydov (1931–2000)]. Moscow, 60–62.

- 2. Эрлих, В.Р. Связи Прикубанья с Поволжьем и Приуральем во второй половине IV в. до н.э. (по материалам Тенгинских святилищ). В кн.: В.В. Мурашева (ред.), Город и степь в контактной евро-азиатской зоне. Тезисы докладов III международной научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения Г.А. Федорова-Давыдова (1931–2000). М., 60–62.

- 3. Erlikh, V.R. 2010: [The bridle of Colchis and Central Georgia of the ancient period: to the problem of distinguishing traditions]. In: M.M. Gerasimova, V.Yu. Malashev, M.G. Moshkova (eds.), Arkheologiya i paleoantropologiya evraziyskikh stepey i sopredel'nykh territoriy [Archaeology and Paleoanthropology of the Eurasian Steppes and Adjacent Territories]. Moscow, 73–106.

- 4. Эрлих, В.Р. Узда Колхиды и Центральной Грузии античной эпохи: к проблеме выделения традиций. В кн.: М.М. Герасимова, В.Ю. Малашев, М.Г. Мошкова (ред.), Археология и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий. М., 73–106.

- 5. Gulyaev, V.I, Savchenko, E.I. 2004: [New monument of the Scythian Period in the Middle Don]. In: V.I. Gulyaev (ed.), Arkheologiya Srednego Dona v skifskuyu epokhu [Archaeology of the Middle Don in the Scythian Era]. Moscow, 35–52.

- 6. Гуляев, В.И., Савченко, Е.И. Новый памятник скифского времени на Среднем Дону. В кн.: В.И. Гуляев (ред.), Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. М., 35–52.

- 7. Meshcheryakov, D.V., Yablonskiy, L.T. 2007: [On some Caucasian imports in the sites of the early Sarmatian period of the South Urals]. In: V.I. Kozenkova, V.Yu. Malashev (eds.), Severnyy Kavkaz i mir kochevnikov v rannem zheleznom veke: sbornik pamyati M.P. Abramovoy [The North Caucasus and the World of the Nomads in the Early Iron Age: Collection of Articles to the Memory of M.P. Abramova]. Moscow, 357–368.

- 8. Мещеряков, Д.В., Яблонский, Л.Т. О некоторых кавказских импортах в памятниках раннесарматского времени Южного Приуралья. В кн.: В.И. Козенкова, В.Ю. Малашев (ред.), Северный Кавказ и мир кочевников в раннем железном веке: сборник памяти М.П. Абрамовой. М., 357–368.

- 9. Mogilov, O.D. 2008: Sporjadzhennja konja skifs’koi’ doby u Lisostepu Shidnoi’ Jevropy [The Horse Harness of Scythian Age in the East-European Forest-steppe Region]. Kiev.

- 10. Могилов, О.Д. Спорядження коня скіфської доби у Лісостепу Східної Європи. Киев.

- 11. Pshenichnyuk, A.Kh. 2012: Filippovka. Nekropol’ kochevoy znati IV veka do n.e. na Yuzhnom Urale [Filippovka. Necropolis of the Nomadic Nobility of the 4th Century BC in the South Urals]. Ufa.

- 12. Пшеничнюк, А.Х. Филипповка. Некрополь кочевой знати IV века до н.э. на Южном Урале. Уфа.

- 13. Sirotin, S.V., Bogachuk, D.S., Okorokov, K.S. 2018: [Kurgan group “Bogatyrskie Mogilki” No. 4 (Orenburg region, Orenburg district)]. In: A.V. Engovatova (ed.), Goroda, selishcha, mogil’niki. Raskopki 2017 [Cities, Settlements, Burial-grounds. Excavations 2017]. Moscow, 334–339.

- 14. Сиротин, С.В., Богачук, Д.С., Окороков, К.С. Курганная группа «Богатырские могилки» № 4 (Оренбургская область, Оренбургский район). В кн.: А.В. Энговатова (ред.), Города, селища, могильники. Раскопки 2017. (Материалы спасательных археологических исследований, 25). М., 334–339.

- 15. Sirotin, S.V. 2019: [About one group of lamellar frontlets in the bridle sets of the early nomads of the South Urals]. In: I.N. Khrapunov (ed.), Krym v sarmatskuyu epokhu (II v. do n.e. – V v. n.e. Materialy X mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Problemy sarmatskoy arkheologii i istorii» [Crimea in the Sarmatian Period (2nd Century BC – 5th Century AD). Materials of the X International Scientific Conference “Problems of Sarmatian Archeology and History”]. Simferopol, 224–233.

- 16. Сиротин, С.В. Об одной группе пластинчатых налобников в уздечных наборах ранних кочевников Южного Урала. В сб.: И.Н. Храпунов (ред.), Крым в сарматскую эпоху (II в. до н.э. – V в. н.э.). Материалы X международной научной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории». Симферополь, 224–233.

- 17. Treister, M.Yu. 2022: Ceramic transport flask from the early nomadic burial in the burial-mound Temir in South Trans-Urals. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 82/2, 419–439.

- 18. Трейстер, М.Ю. Керамическая вьючная фляга из раннекочевнического погребения в кургане Темир в Южном Зауралье. ВДИ 82/2, 419–439.

- 19. Vasil’ev, V.N. 2001: Vooruzhenie i voennoe delo kochevnikov Yuzhnogo Urala v VI–II vv. do nashey ery [Armament and Warfare of the Nomads of the South Urals in the 6th–2nd Centuries BC]. Ufa.

- 20. Васильев, В.Н. Вооружение и военное дело кочевников Южного Урала в VI–II вв. до нашей эры. Уфа.

- 21. Vasil’ev, V.N. 2004: [On the chronology of the Early Prokhorovka complex]. Ufimskiy arkheologicheskiy vestnik [Ufa Archaeological Journal] 5, 153–172.

- 22. Васильев, В.Н. К хронологии раннепрохоровского комплекса. Уфимский археологический вестник 5, 153–172.

- 23. Vasil’ev, V.N. 2006: [To the chronology of the pack flasks of the early nomads of the South Urals]. In: G.T. Obydennova, N.S. Savel’ev (eds.), Yuzhnyy Ural i sopredel’nye territorii v skifo-sarmatskoe vremya. K 70-letiyu A.Kh. Pshenichnyuka [South Urals and Adjacent Territories in the Scytho-Sarmatian Period. To the 70th Anniversary of A.Kh. Pshenichnyuk]. Ufa, 58–62.

- 24. Васильев, В.Н. К хронологии вьючных фляг ранних кочевников Южного Урала. В кн.: Г.Т. Обыденнова, Н.С. Савельев (ред.), Южный Урал и сопредельные территории в скифо-сарматское время. К 70-летию А.Х. Пшеничнюка. Уфа, 58–62.